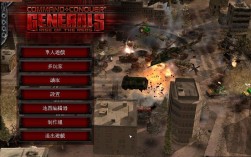

命令与征服3D作为经典即时战略系列《命令与征服》的一次重要3D化尝试,自立项起就承载着无数老玩家的期待与争议,这款由EA洛杉矶工作室开发的作品,试图在保留系列核心玩法的同时,通过3D图形技术为即时战略 genre 带来革命性体验,但其最终呈现的效果却成为系列发展史上一个充满讨论的节点。

从技术层面看,命令与征服3D的3D引擎在当时堪称先进,游戏采用了类似《家园》的完全3D视角,玩家可以自由旋转、缩放战场,观察单位细节与地形变化,这种设计打破了传统2D即时战略的固定视角限制,理论上赋予了战术部署更大的自由度,在GDI与NOD的战役中,玩家可以利用高地优势俯瞰战场,或通过镜头贴近观察坦克履带的细节与步兵的动画效果,引擎的先进性也带来了性能问题,在2002年主流配置的PC上运行时,大规模作战场景常出现帧数骤降,这直接影响了游戏的流畅体验。

在单位设计方面,命令与征服3D试图延续系列经典设定,同时融入3D化的视觉表现,GDI的猛犸坦克保留了标志性的双管主炮,但模型细节更加丰富;NOD的隐形坦克则通过光影效果实现伪装,其激活时的能量波动成为视觉亮点,3D化也导致部分单位辨识度下降,例如在《命令与征服:红色警戒》中广受欢迎的特斯拉坦克,在3D视角下因模型线条复杂,反而不如2D版本辨识度高,单位的动作流畅度也备受诟病,步兵的移动轨迹略显僵硬,缺乏2D版本中像素化的生动感。

游戏玩法上,命令与征服3D保留了资源采集、基地建设、科技研发等核心机制,但在细节上进行了调整,矿石采集从2D版的固定矿点变为可勘探的动态矿脉,增加了前期侦查的战略意义;建筑系统引入了地基模块化设计,玩家可以自由拼接防御工事与生产设施,这些创新并未完全解决3D视角下的操作难题,在拥挤的基地中,精确选择单位进行微操变得异常困难,尤其是在多个单位重叠时,系统的单位选择框经常出现识别混乱,相比之下,同期发布的《星际争霸:母巢之战》通过2D视角的清晰层级,在微操体验上反而更胜一筹。

多人对战模式是命令与征服3D的重点尝试,游戏支持8人联机,并引入了“将军技能”等创新元素,玩家可以通过积累战斗经验释放特殊战术,如GDI的轨道炮打击或NOD的化学喷雾,这些技能在实战中往往能扭转战局,但网络优化问题严重,延迟与掉线现象频发,导致高端对战体验大打折扣,相比之下,同年发布的《魔兽争霸III:冰封王座》通过战网平台提供的稳定服务,迅速占据了多人即时战略市场的主导地位。

以下是命令与征服3D与系列前作的部分核心对比:

| 特性 | 命令与征服3D | 命令与征服:泰伯利亚之日 |

|---|---|---|

| 视角 | 全3D自由视角 | 固定2D等距视角 |

| 单位细节 | 高精度3D模型 | 像素化2D精灵 |

| 操作方式 | 鼠标+键盘,支持镜头旋转 | 鼠标点击为主,镜头固定 |

| 资源系统 | 动态矿脉勘探 | 固定泰伯利亚矿点 |

| 多人支持 | 8人联机,技能系统 | 4人联机,传统对战 |

尽管存在诸多争议,命令与征服3D在系列发展史上仍具有重要意义,它是系列向3D化迈出的第一步,其技术尝试为后续作品如《命令与征服3:泰伯利亚之战》提供了宝贵经验,在《泰伯利亚之战》中,开发团队吸取了前作的教训,优化了3D引擎性能,并简化了单位操作逻辑,最终获得了市场的积极反响。

命令与征服3D是一款充满野心但未能完全实现的作品,它展现了3D技术对即时战略游戏的潜在革新,但受限于当时的技术条件与设计理念,未能达到玩家的期待,其在视角创新、战术深度探索上的努力,依然值得战略游戏爱好者研究与回味。

相关问答FAQs

Q1:命令与征服3D与《命令与征服:将军》有何关系?

A1:两者是EA同时期开发的平行作品,但并无直接关联。《命令与征服3D》聚焦于泰伯利亚宇宙的经典阵营(GDI与NOD),而《将军》则开创了“将军”独立宇宙,引入了中国、美国与GLA三大阵营,两款游戏在3D引擎应用上各有侧重,《将军》更注重单位技能与快节奏对战,而《命令与征服3D》则强调基地建设的深度与战术自由度。

Q2:命令与征服3D的失败对后续系列作品产生了哪些影响?

A2:该作品的失败促使EA重新审视3D化策略,在开发《命令与征服3:泰伯利亚之战》时,团队采用了更成熟的SAGE引擎,在保留3D视角的同时,优化了单位操控的直观性,并强化了系列标志性的剧情叙事与阵营特色,游戏还引入了“小地图全览”“单位队列”等贴心功能,这些改进直接回应了前作的核心痛点,最终使系列成功完成3D转型。