在数字化招聘时代,招聘软件已成为企业筛选简历、初筛候选人的重要工具,而求职者为了获得更多面试机会,开始出现利用技术手段或规则漏洞进行“作弊”的行为,所谓招聘软件作弊,指的是求职者通过非正当手段优化简历信息、伪造工作经历、规避系统筛选规则,或使用第三方工具自动投递简历、刷高岗位匹配度等行为,其本质是通过欺骗手段绕过招聘系统的算法逻辑和人工审核,以获取不应有的面试机会,这种行为不仅破坏了招聘市场的公平性,也对企业的人才选拔效率和求职者的职业诚信体系造成了深远影响。

招聘软件作弊的常见手段及操作逻辑

招聘软件的作弊行为呈现多样化、技术化的特点,主要可分为简历信息造假、工具辅助作弊、规则漏洞利用三大类,每类手段下又有多种具体操作方式。

简历信息造假:数据层面的“包装术”

简历是招聘软件筛选的第一道门槛,求职者往往通过虚构、夸大或篡改关键信息提升简历竞争力。

- 工作经历“注水”:最常见的是虚构工作履历,如在未实际就职的公司添加工作经历,或将短期实习包装成长期全职;通过修改职位名称(如“专员”改为“经理”)、夸大项目成果(如“参与项目”改为“主导项目,提升业绩30%”)等方式,制造“高匹配”假象。

- 学历与证书伪造:使用PS工具修改学历证书、学位证书上的学校名称或专业,或购买伪造的执业资格证(如PMP、CPA)、语言等级证书(如雅思托福),甚至通过“野鸡大学”学历证书规避企业对“全日制统招”的要求。

- 技能标签“刷量”:部分招聘软件通过关键词匹配筛选简历,求职者便在简历中堆砌与岗位无关的高频词(如“精通Python”“熟悉大数据分析”),即使实际技能不足也能通过系统初筛。

工具辅助作弊:技术层面的“自动化操作”

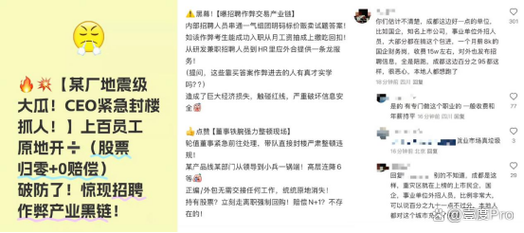

随着招聘软件算法的迭代,第三方作弊工具应运而生,通过技术手段实现“批量操作”和“数据优化”。

- 简历自动投递工具:部分软件或插件可设置“一键投递”功能,自动识别并投递符合关键词的岗位,甚至24小时不间断操作,使求职者在短时间内投递数百份简历,远超正常人的手动投递效率,导致企业HR收到大量低匹配度简历。

- 岗位刷量与匹配度提升:一些工具通过模拟用户行为,自动浏览目标岗位、增加简历被查看次数,或修改简历中的“隐性标签”(如软件内部算法评估的“岗位适配分”),使原本匹配度低的简历排名靠前。

- AI代写简历:利用ChatGPT等AI工具生成“完美简历”,通过算法分析企业岗位JD(职位描述),自动匹配关键词并优化语言表达,使简历内容看似“高度贴合岗位”,但实际能力与描述不符。

规则漏洞利用:钻系统筛选的“空子”

招聘软件的筛选规则并非完美,求职者通过研究系统逻辑,找到规则漏洞进行“针对性操作”。

- 规避关键词屏蔽:部分企业会设置“屏蔽词”(如“频繁跳槽”“无经验”),求职者便在简历中使用谐音(如“频跳”替代“频繁跳槽”)、拼音缩写(如“WJYJ”替代“无经验建议”)规避筛查。

- “海投”与“精准投递”的灰色操作:通过修改简历中的“求职意向”“工作地点”等字段,使同一份简历适配多个不同岗位(如将“市场专员”简历中的意向改为“运营专员”后投递互联网公司),或利用企业“急招”岗位时降低筛选标准的特点,集中投递这类岗位。

招聘软件作弊的负面影响

作弊行为的泛滥,对招聘生态的各方主体均造成了实质性损害,破坏了市场秩序和信任基础。

对企业:增加招聘成本,降低人才质量

企业招聘的核心目标是“人岗匹配”,而作弊行为直接导致筛选效率下降,HR需花费大量时间核实简历真伪,通过背景调查、视频面试等方式排除“水分”候选人,推高招聘时间成本和人力成本;虚假简历可能让不具备能力的求职者进入面试环节,即使通过初筛,在后续技能测试或试用期也会暴露问题,导致“错失良才”或“重复招聘”,影响团队稳定性,某互联网公司曾因一名求职者伪造“大厂项目经验”,入职后无法胜任核心开发工作,最终造成项目延期和经济损失。

对求职者:挤压诚信者空间,助长浮躁风气

作弊行为的“劣币驱逐良币”效应显著:当部分求职者通过造假获得面试机会时,诚信求职者会因“简历不够亮眼”而失去竞争力,被迫跟风造假,形成恶性循环,依赖作弊手段进入岗位的求职者,往往因能力不足面临被辞退的风险,甚至影响职业信用记录,长期来看,这种“走捷径”的心态会削弱求职者的职业素养,使其忽视真实能力提升,不利于个人长远发展。

对招聘软件:削弱平台公信力,阻碍行业创新

招聘软件的核心价值在于“连接企业与人才”,若平台对作弊行为监管不力,会导致企业用户对筛选结果的信任度下降,甚至流失客户,当企业发现平台简历造假率居高不下时,可能会转向线下招聘或自建招聘渠道,影响平台的商业价值,作弊行为会倒逼平台不断升级算法和审核机制,增加技术投入成本,而这些成本最终可能转嫁给企业用户或求职者,不利于行业的可持续发展。

招聘软件作弊的治理对策

治理招聘软件作弊需多方协同,从技术防控、制度约束、教育引导三个维度构建防范体系。

技术层面:构建“AI+人工”审核机制

招聘软件需加大技术投入,通过多维度手段识别作弊行为。

- 数据交叉验证:对接学信网、职业资格认证平台、企业背调系统等官方渠道,自动验证学历、证书、工作经历的真实性;

- 行为异常监测:通过算法分析用户操作行为,如投递频率(如1小时内投递超过50个岗位视为异常)、简历修改频率(如短时间内反复修改工作经历)等,标记可疑账号;

- 语义分析与AI识别:利用自然语言处理(NLP)技术分析简历内容,识别夸大性描述(如“精通”“全栈”等词汇的滥用),或通过AI比对简历与岗位JD的匹配度,剔除“关键词堆砌”的虚假简历。

以下为技术防控手段的优先级与应用效果参考:

| 防控手段 | 实施难度 | 识别准确率 | 适用场景 |

|---|---|---|---|

| 学历证书官方验证 | 低 | 高 | 应届生、职场新人简历筛选 |

| 行为异常监测 | 中 | 中 | 批量投递、刷量账号识别 |

| 语义分析与AI识别 | 高 | 中高 | 夸大、虚构项目识别 |

制度层面:完善平台规则与惩戒机制

招聘软件需建立明确的作弊惩戒制度,对查实作弊的账号采取限制投递、冻结功能、永久封禁等措施,并向企业用户标注“简历存在风险”提示,应推动行业自律,联合企业建立“失信求职者黑名单”,共享作弊行为数据,提高作弊成本,企业自身也需优化招聘流程,如增加笔试、技能实操环节,降低对简历信息的过度依赖,从源头减少造假空间。

教育层面:强化职业诚信与法律意识

高校、职业培训机构应加强对求职者的诚信教育,引导学生认识到“简历造假”的职业风险;招聘平台可通过弹窗提示、案例警示等方式,向用户普及作弊行为的后果;法律层面,需明确简历造假的法律责任,若因伪造简历导致企业损失的,企业可依据《劳动合同法》主张欺诈解除合同,并要求赔偿,形成“不敢造假”的震慑。

相关问答FAQs

Q1:招聘软件如何识别简历中的“工作经历造假”?

A:招聘软件主要通过“数据交叉验证”和“语义矛盾分析”识别工作经历造假,平台会对接第三方背调平台(如“背调宝”“准信背调”),获取候选人的工作履历、离职证明等官方记录;通过AI算法分析简历中的时间逻辑矛盾(如“2020年-2023年在A公司任经理,但同期显示在B公司全职工作”)、项目成果夸大(如“个人主导的项目,但简历中写团队规模50人”),或与岗位JD的匹配度异常(如传统行业从业者突然申请互联网技术岗),部分平台还会在用户授权后,联系其前雇主进行信息核实,进一步提升识别准确性。

Q2:求职者使用AI代写简历是否属于作弊行为?

A:需区分“合理优化”与“虚假包装”,若求职者使用AI工具辅助梳理语言逻辑、优化表达方式,或基于自身真实经历提炼亮点,属于正常的简历优化;但若通过AI虚构项目经历、夸大技能水平、编造工作成果,则属于作弊行为,实际参与过项目辅助工作,却让AI生成“主导项目并提升业绩30%”的描述,这种“无中生有”的内容违背了职业诚信,一旦被企业发现,不仅会失去面试机会,还可能影响个人职业信誉,判断AI代写是否作弊的核心标准是:内容是否真实反映自身能力,是否存在欺骗性信息。