在当今人工智能快速发展的时代,语言建模技术已成为企业数字化转型和智能化升级的核心驱动力之一,这也直接催生了市场对语言建模人才的旺盛需求,从互联网巨头到创业公司,从金融、医疗到教育、娱乐,各行各业都在积极招聘具备语言建模能力的专业人才,以推动自然语言处理(NLP)相关产品的创新与落地,语言建模招聘不仅要求候选人具备扎实的理论基础,更强调实际项目经验和跨领域解决问题的能力,深入分析当前语言建模岗位的招聘需求、核心能力要求及职业发展路径,对求职者和企业都具有重要意义。

语言建模岗位的招聘需求呈现出多元化、细分化特点,根据应用场景和技术方向的不同,岗位名称可分为自然语言算法工程师、语言模型研究员、NLP开发工程师、机器学习工程师(语言方向)、提示词工程师等,研究员岗位侧重于语言模型的底层算法创新,如模型架构设计、预训练方法优化、高效推理技术等,通常要求博士学历及顶会论文成果;算法工程师和开发工程师则更聚焦于业务场景落地,负责模型微调、应用开发、系统集成等工作,硕士学历及相关项目经验是基本门槛;提示词工程师作为新兴岗位,主要围绕大语言模型(LLM)设计高效提示词,优化模型输出效果,对候选人的逻辑思维和领域知识有一定要求,从行业分布来看,科技公司的AI实验室(如百度、阿里、腾讯、字节跳动等)是语言建模人才的主要需求方,金融机构(如智能风控、智能投研)、医疗健康领域(如病历分析、医疗问答)、教育培训(如智能辅导、个性化学习)以及内容创作行业(如文案生成、智能编辑)也在加速招聘相关人才,推动语言模型在垂直场景的深度应用。

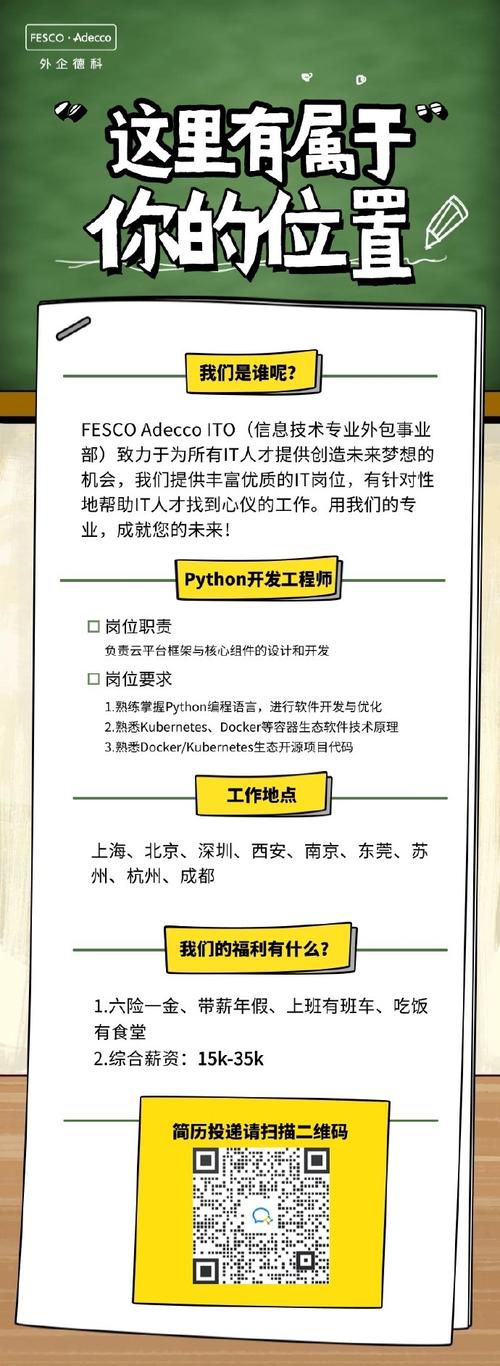

在招聘要求方面,语言建模岗位普遍对候选人的知识体系、技术能力和实践经验有较高标准,知识体系上,候选人需掌握数学基础(包括线性代数、概率论、数理统计、最优化理论),理解Transformer、BERT、GPT等主流模型原理,熟悉NLP核心任务(如文本分类、命名实体识别、机器翻译、问答系统、文本生成等的技术流程,技术能力方面,编程语言Python是必备工具,需熟练掌握TensorFlow、PyTorch等深度学习框架,以及Hugging Face Transformers、spaCy等NLP工具库;分布式训练(如Megatron-LM、DeepSpeed)、模型压缩(如量化、剪枝、蒸馏)、数据处理(如文本清洗、特征工程)及工程化部署(如Docker、Kubernetes、模型服务化)能力也逐渐成为岗位刚需,实践经验更是企业筛选候选人的关键,拥有大规模语料处理、千亿参数模型微调、低资源场景模型优化或实际产品落地经验的人才更具竞争力,有候选人参与过开源模型贡献(如GitHub项目)、在Kaggle等NLP竞赛中获奖,或主导过企业级NLP系统开发(如智能客服、内容审核系统),都会在简历筛选中获得优先考虑。

除了硬技能,语言建模岗位对候选人的软技能和综合素质也有明确要求,首先是逻辑思维与问题解决能力,语言模型研发常面临数据噪声、模型偏差、推理效率低等挑战,需要候选人能够拆解问题、设计实验方案并迭代优化;其次是沟通协作能力,算法工程师需与产品、开发、业务团队紧密配合,将技术方案转化为实际产品,因此清晰表达技术思路、理解业务需求的能力至关重要;再次是持续学习能力,语言建模技术迭代速度极快,从GPT-3到GPT-4,从LLaMA到Mixtral,新模型、新方法不断涌现,候选人需保持对前沿技术的敏感度,通过阅读论文、参与社区(如ACL、EMNLP会议)等方式更新知识储备;最后是行业认知,对于垂直领域应用岗位(如医疗语言建模),候选人需具备一定的行业背景知识,理解领域术语、业务逻辑和数据特点,才能开发出更贴合场景需求的模型。

针对求职者,准备语言建模岗位面试时需重点突破几个方向:一是基础理论巩固,复习Transformer结构中的自注意力机制、位置编码、层归一化等核心组件,理解预训练-微调范式(如Prompt Tuning、LoRA等参数高效微调方法);二是项目经验梳理,清晰描述自己在项目中的角色、技术难点、解决方案及成果(如通过模型优化将推理速度提升30%,或通过数据增强使分类准确率提高5%);三是代码能力准备,部分企业会安排现场编程或算法题,内容可能涉及NLP数据处理、模型实现(如用PyTorch搭建Transformer层)或机器学习基础算法(如HMM、CRF);四是行业动态了解,熟悉当前主流大语言模型(如GPT系列、LLaMA、文心一言、通义千问等)的特点及应用场景,思考技术落地的潜在风险(如数据安全、伦理问题),对于企业而言,招聘语言建模人才时需平衡“学术深度”与“工程能力”,对于研究岗可侧重论文质量与创新思维,对于应用岗则应关注项目经验与业务适配性,同时建立完善的培养体系,帮助新人快速融入团队,通过技术分享、项目实践等方式提升综合能力。

随着大语言模型向多模态、轻量化、专业化方向发展,语言建模招聘市场也将持续演变,具备多模态建模能力(如图文、视听联合建模)、小样本/零样本学习能力、模型安全与伦理治理知识的人才将更受青睐;随着边缘计算的发展,模型压缩与端侧部署经验、提示词工程与对齐技术(如RLHF)等技能的重要性也将凸显,对于求职者而言,构建“理论+工程+业务”的复合能力体系,紧跟技术趋势,积极参与实际项目,是提升竞争力的关键;对于企业而言,明确岗位定位,优化招聘流程,打造吸引和培养顶尖人才的生态,才能在AI浪潮中占据优势。

相关问答FAQs

Q1:语言建模岗位中,研究岗和开发岗的核心区别是什么?

A1:研究岗(如语言模型研究员)核心职责是推动技术突破,聚焦模型架构创新、预训练方法优化、理论性能提升等,通常要求博士学历、顶会论文(如ACL、NeurIPS)成果,以及扎实的数学和算法功底;开发岗(如NLP算法工程师/开发工程师)则更注重技术落地,负责模型微调、工程化部署、业务系统集成等,要求硕士学历及实际项目经验,强调编程能力、工程实现和解决业务问题的效率,研究岗“向上探索未知”,开发岗“向下实现价值”。

Q2:非计算机专业背景,如何转行进入语言建模领域?

A2:非计算机专业背景转行需分三步走:一是补足基础,系统学习Python编程、机器学习(吴恩达《机器学习》课程)、深度学习(花书《深度学习》)、NLP基础(如《Speech and Language Processing》教材),掌握PyTorch/TensorFlow框架和Hugging Face工具库;二是积累实践,通过Kaggle NLP竞赛、GitHub开源项目(如参与模型微调、数据处理脚本编写)、个人项目(如搭建问答机器人、文本分类系统)建立项目经验;三是突出交叉优势,结合自身专业背景(如金融、医疗、法律)寻找垂直领域语言建模岗位,例如医学背景可尝试医疗问答系统开发,金融背景可参与智能投研模型训练,差异化竞争力更容易获得企业青睐。