散漫的中职生管理是职业教育工作中的一大挑战,这类学生往往缺乏明确的学习目标、规则意识薄弱,甚至对专业学习提不起兴趣,但中职阶段是学生价值观塑造和职业素养培养的关键期,通过科学的管理策略和个性化引导,完全可以将“散漫”转化为“活力”,帮助他们找到成长方向。

以兴趣为切入点,重建学习内驱力

散漫的学生并非“无可救药”,很多时候是因为在学习中感受不到成就感,教师首先要深入了解他们的兴趣点,将其与专业学习结合,对汽车维修感兴趣的学生,可以让他们参与拆装发动机实践;喜欢绘画的学生,可以在机械制图课程中融入设计元素,通过“兴趣驱动”,让学生在“做中学”,逐步体会到专业价值,可采用“分层任务”设计,将复杂目标拆解为小步骤,让学生通过完成简单任务积累信心,再逐步提升难度,将“掌握数控编程”分解为“认识代码—编写简单程序—完成零件加工”,每完成一步给予即时肯定,让学习过程像“闯关”一样有吸引力。

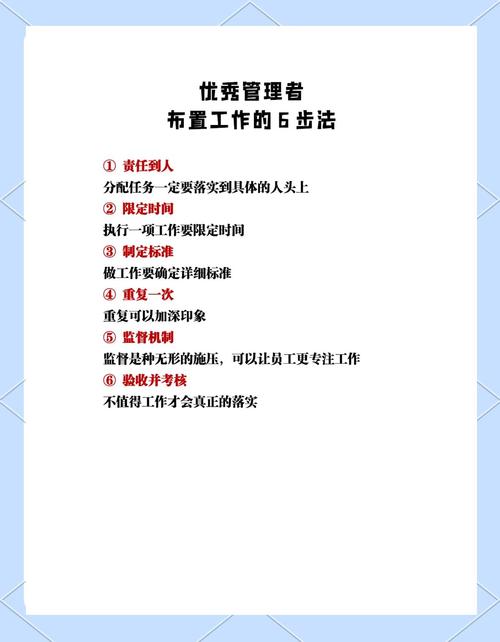

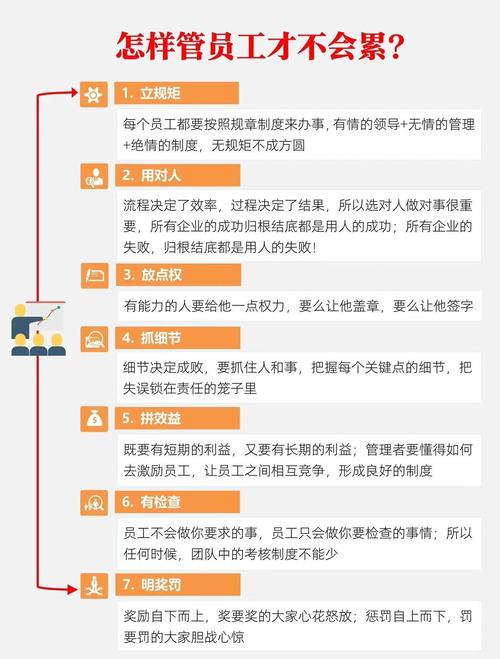

建立规则与温度并存的管理机制

散漫的学生往往对“强制管理”有抵触情绪,因此规则制定需兼顾“刚性”与“柔性”,明确课堂纪律、考勤要求、实训安全规范等底线,通过班级公约、小组监督等方式让学生参与规则制定,增强认同感;避免“一刀切”的惩罚措施,采用“行为积分制”:将出勤、作业、课堂表现等转化为积分,积分可兑换实训优先权、技能比赛资格或“免一次批评”券,让学生感受到“守规有甜头”,班主任需建立“一对一”沟通档案,每周与学生进行10分钟谈心,了解其思想动态,对家庭困难、心理敏感的学生及时介入,联合家长、心理教师提供支持,让学生感受到被关注而非被“管束”。

强化职业场景体验,锚定成长目标

中职生的散漫,根源往往在于对“未来职业”的模糊认知,学校需通过“场景化教学”让学生提前感受职场氛围,模拟企业“7S管理”规范整理实训车间,要求学生按职场标准着装、操作;组织“职业体验日”,邀请企业技师进校园分享工作日常,或带领学生到合作企业参观,让他们直观看到“技能如何转化为岗位竞争力”,结合专业特点开展“技能微项目”,如汽修专业可承接社区汽车保养公益服务,电商专业可运营校园小店,让学生在真实项目中体会责任与协作,从“要我学”转变为“我要学”。

构建多元评价体系,打破“唯分数论”

散漫的学生可能在传统考试中表现不佳,但动手能力、创新思维未必逊色,学校应建立“过程性+多元化”评价机制:不仅考核技能操作,还要关注团队合作、问题解决、职业礼仪等素养,在实训课程中设置“小组互评+教师点评+企业师傅反馈”三维评价,让每个学生都能找到自己的闪光点,对于进步明显的学生,可通过“成长之星”表彰、技能展示会等形式公开肯定,帮助他们重塑自我认同。

家校协同,形成教育合力

部分散漫学生的行为模式受家庭环境影响,如父母疏于管教或教育方式简单粗暴,班主任需主动与家长建立“成长伙伴”关系,定期分享学生在校表现(不仅谈问题,更要讲进步),指导家长用“鼓励式教育”替代“指责式批评”,例如建议家长多关注孩子“今天学会了什么新技能”,而非“为什么又迟到”,可邀请家长参与“亲子技能活动”,如共同完成一件手工作品,让家长看到孩子的潜力,从而更积极地配合学校教育。

相关问答FAQs

Q1:面对屡教不改的“问题学生”,教师该如何避免情绪失控?

A:教师首先要调整心态,认识到学生的“散漫”往往是长期习惯养成,非一日之寒,当学生反复出现问题时,可采用“暂停—冷静—复盘”三步法:当场暂停冲突,避免语言刺激;课后平复情绪,分析问题根源(是能力不足、动机缺乏还是家庭影响?);与学生共同制定改进计划,设定“小目标+小奖励”,连续一周不迟到,可担任实训小组组长”,教师可通过同事互助、专业培训提升情绪管理能力,避免将个人情绪带入教育过程。

Q2:如何让中职生从“被动管理”转向“自我管理”?

A:自我管理能力的培养需“赋权”与“引导”结合,在班级管理中引入“轮岗制”,让每个学生都有机会担任纪律委员、实训安全员等角色,在实践中体会责任与规则;开设“时间管理”“职业规划”等微课程,教授学生使用“任务清单”“优先级排序”等工具,例如要求学生每天列出“3件必做专业任务”,完成后打卡,当学生感受到“自我掌控”的成就感后,会逐渐从“被要求”转变为“主动做”,最终实现从他律到自律的跨越。