台湾消除招聘歧视是一个涉及社会公平、就业机会平等以及法律完善的重要议题,近年来,随着台湾社会对多元包容的重视程度提升,消除招聘中的性别、年龄、学历、外貌、健康状况等歧视现象已成为推动劳动力市场健康发展的关键举措,这一过程不仅需要法律法规的硬性约束,更需要企业社会责任的觉醒与社会观念的转变。

从法律层面看,台湾已建立相对完善的反就业歧视框架。《就业服务法》《性别工作平等法》《身心障碍者权益保障法》等法律法规明确禁止雇主在招聘、晋升、解雇等环节基于特定身份进行歧视,雇主不得因性别拒绝录用女性或对女性设置不合理录用条件,不得因应聘者超过特定年龄(通常为45岁)拒绝录用,不得歧视身心障碍者或要求提供与工作无关的健康证明,法律条文的有效执行仍面临挑战,部分歧视行为以“隐性”方式存在,如通过模糊的“适任性”标准、非正式的内部推荐机制等规避监管,导致求职者难以举证维权。

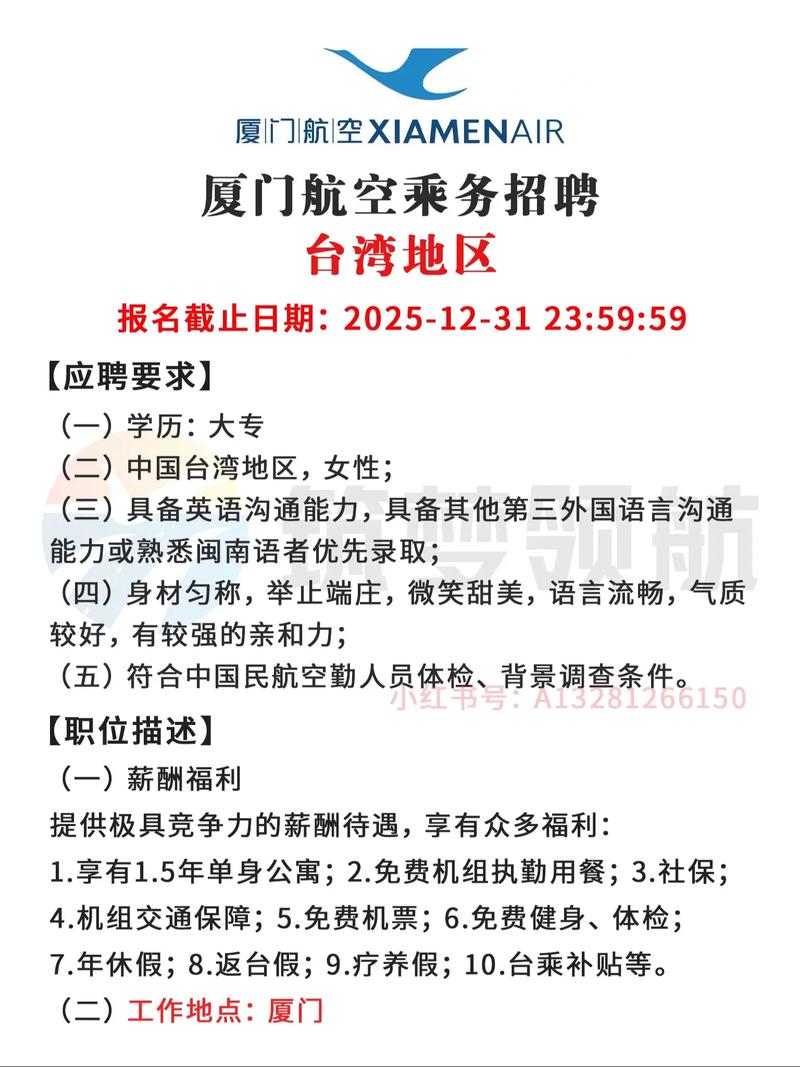

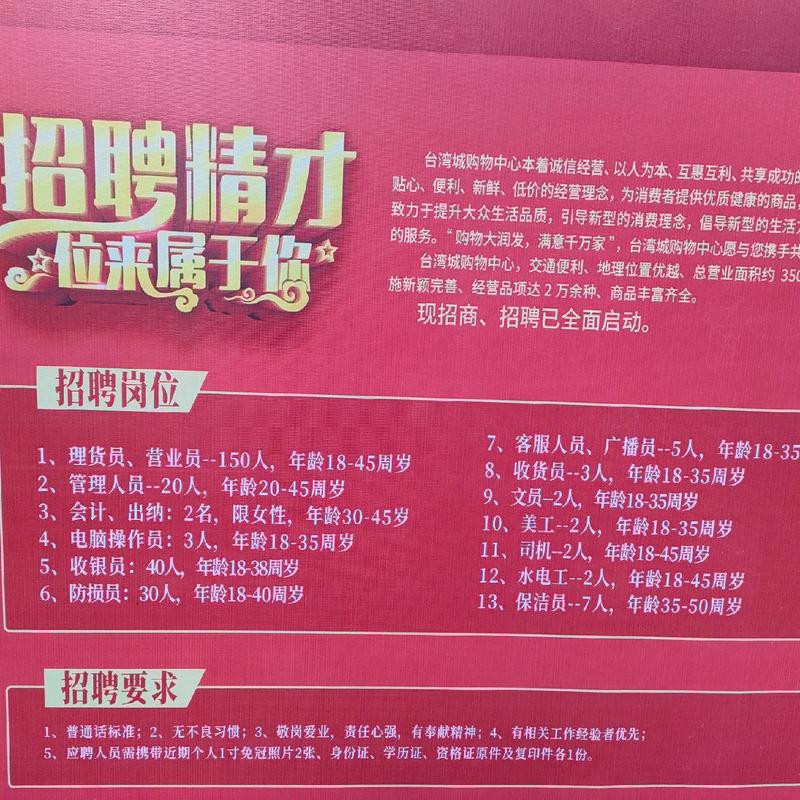

企业作为招聘主体,其观念与做法直接影响歧视现象的消除程度,传统招聘中,部分企业存在“性别刻板印象”(如认为男性更适合高强度工作)、“学历崇拜”(过度强调名校背景)、“年龄焦虑”(担忧年长员工学习能力不足)等问题,这不仅限制了人才选择范围,也导致企业错失多元化人才带来的创新活力,科技行业曾因偏好年轻工程师,忽视资深从业者的经验积累;服务业部分岗位则存在“外貌至上”倾向,对服务人员的身高、外貌设置不合理要求,对此,越来越多企业开始反思招聘策略,转向“能力导向”评估,通过标准化面试流程、匿名简历筛选(隐去姓名、性别、年龄等信息)、技能测试等方式,减少主观偏见的影响。

社会力量的推动同样不可或缺,台湾劳工团体、NGO组织积极开展反歧视倡导,提供法律咨询与援助,帮助受害者维权;媒体通过曝光典型案例引发公众关注,推动社会对招聘歧视的讨论;教育机构则加强职场平等教育,从观念层面培养公众的多元包容意识,台湾“劳工阵线”定期发布“企业招聘歧视观察报告”,督促企业改进招聘实践;部分高校与企业合作开展“无歧视招聘试点”,推动企业建立公平的用人标准。

政府部门的监管与引导作用不可或缺,台湾“劳动部”通过加强劳动检查、畅通投诉渠道(如设立“就业歧视申诉专线”)、对违规企业处以罚款等方式,强化法律威慑;通过政策激励,如对积极落实平等就业的企业给予税收优惠或认证标签,鼓励企业主动承担社会责任。“性别平等工作场所认证”已成为企业展示社会责任的重要指标,推动更多企业关注女性职业发展。

尽管取得一定进展,台湾消除招聘歧视仍面临诸多挑战,隐性歧视难以取证、部分企业合规意识薄弱、求职者维权成本高等问题依然存在,需进一步细化法律条款,明确歧视行为的认定标准;推动企业建立内部反歧视机制,如设立平等就业委员会;加强公众教育,打破“唯学历论”“唯年龄论”等固有观念,营造“人人皆可成才”的社会氛围。

相关问答FAQs

Q1:台湾法律对招聘歧视的具体规定有哪些?如何举报招聘歧视行为?

A1:台湾《就业服务法》第5条、《性别工作平等法》第9条等明确规定,雇主不得因性别、婚姻、怀孕、生育、宗教、党派、年龄、籍贯、身心状况等因素拒绝录用或对求职者设置差别待遇,若遭遇招聘歧视,可向当地“劳动政风组”或“劳工权益保障服务中心”投诉,或通过“就业歧视申诉专线”(1925)反映情况,也可直接向法院提起诉讼,要求企业停止侵权并赔偿损失。

Q2:企业如何主动避免招聘歧视,构建多元包容的职场环境?

A2:企业可从三方面入手:一是优化招聘流程,采用匿名简历筛选、结构化面试(统一提问标准)、技能实操测试等方式,减少主观偏见;二是制定明确的录用标准,确保与岗位职责直接相关,避免设置性别、年龄等无关条件;三是加强员工培训,提升招聘团队对多元包容的认知,定期审查招聘数据,及时发现并纠正歧视性倾向,可通过设立员工资源小组(如女性、 LGBTQ+、身心障碍者社群),营造尊重差异的企业文化。