罗永浩创立锤子科技后,其招聘动态始终备受关注,既折射出创业公司的生存困境,也体现着理想主义与现实市场的碰撞,2012年,罗永浩以“情怀”为旗号进军智能手机行业,锤子科技的招聘也随之打上了鲜明的个人烙印——高调、理想化,甚至有些“不接地气”,早期招聘中,锤子科技对员工的要求近乎苛刻,不仅需要专业技能过硬,还需认同“改变世界”的企业文化,这种极致的追求吸引了大量怀揣梦想的年轻人,但也为后续的人员流动埋下伏笔。

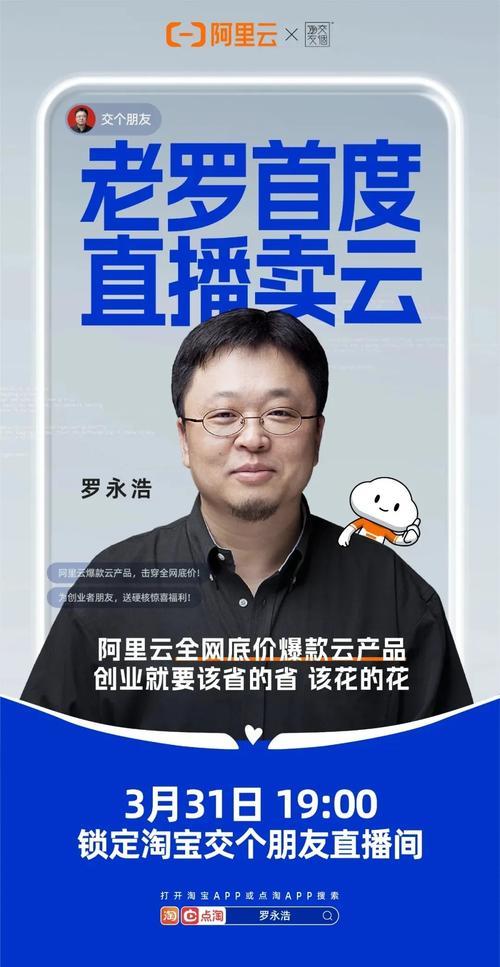

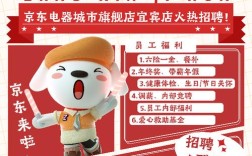

从招聘渠道看,锤子科技早期多通过社交媒体、行业论坛发布信息,罗永浩个人微博更是成为重要窗口,他曾亲自转发招聘帖,用极具煽动性的语言描述“加入我们,一起做酷的事”,这种带有强烈个人色彩的招聘方式,短时间内为锤子科技聚集了关注度,但伴随公司发展陷入困境,招聘也逐渐从“主动筛选”转向“被动求生”,2018年,锤子科技被字节跳动收购后,罗永浩离职,其招聘主体随之消失,但关于“锤子式招聘”的讨论仍在延续——这种将创始人价值观深度植入招聘环节的模式,究竟是凝聚团队的核心,还是限制发展的枷锁?

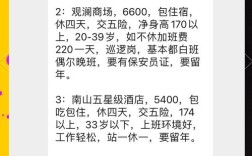

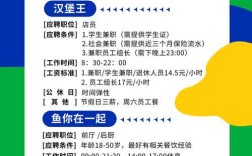

从岗位需求变化,更能看出锤子科技的起伏,2014-2016年,公司处于高速扩张期,招聘需求集中在硬件工程师、软件研发、工业设计等核心岗位,薪资水平在行业内具备竞争力,甚至开出“期权激励”以吸引人才,招聘“首席产品经理”时,要求候选人“对用户体验有极致追求”,罗永浩亲自参与面试,反复强调“细节决定成败”,这种对细节的偏执,让锤子手机在工业设计上确实取得突破,但也导致研发周期拉长、成本高企,最终反噬公司现金流,2017年后,随着资金链紧张,招聘需求转向“降本增效”,部分岗位薪资缩水,且更侧重“即战力”,不再强调“改变世界”的情怀,这种转变也反映出理想主义在现实压力下的妥协。

下表简要梳理了锤子科技不同阶段的招聘特点:

| 阶段 | 时间范围 | 招聘特点 | 核心诉求 |

|---|---|---|---|

| 初创扩张期 | 2012-2014 | 高调宣传,强调“情怀”与“理想”,创始人亲自参与面试,吸引年轻人才 | 搭建核心团队,塑造品牌形象 |

| 快速发展期 | 2015-2016 | 需求量大,薪资期权双激励,注重专业技能与企业文化契合度,研发岗位占比高 | 推动产品迭代,抢占市场份额 |

| 困境调整期 | 2017-2018 | 招聘节奏放缓,薪资缩水,更看重“成本控制”,部分岗位转向外包或收缩 | 维持基本运营,寻求资本接盘 |

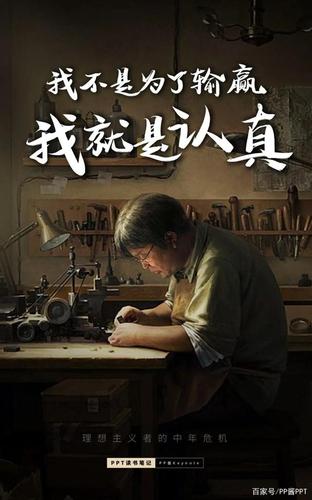

罗永浩的招聘哲学,本质上是其个人品牌与企业战略的延伸,他将“工匠精神”和“用户体验”奉为圭臬,这种理念在招聘环节转化为对员工“价值观”的严苛筛选,而忽视了企业发展的现实需求,锤子科技曾因坚持“对称式设计”导致开模成本增加,这种偏执固然造就了产品的独特性,但也让公司在激烈的市场竞争中失去灵活性,招聘作为企业人才入口,本应服务于战略目标,但锤子科技却让招聘成为“情怀试炼场”,最终导致团队虽充满理想,却缺乏应对市场变化的务实能力。

罗永浩已转战直播电商和AR领域,锤子科技的招聘故事成为创业史上的一个典型案例,它提醒后来者:情怀可以凝聚人心,但无法替代商业逻辑;对极致的追求值得尊重,但需在理想与现实间找到平衡点,招聘不仅是筛选人才的过程,更是企业战略与文化的投射,唯有将个人愿景与市场需求相结合,才能打造出真正可持续的团队。

相关问答FAQs

Q1:锤子科技早期招聘为何如此强调“情怀”?这种做法有何利弊?

A1:锤子科技早期强调“情怀”,源于罗永浩的个人品牌定位和差异化竞争策略,利在于:快速吸引了一批认同其价值观的年轻人才,形成独特的团队文化,并在品牌初创期获得了极高的关注度;弊在于:过度强调情怀可能导致招聘标准脱离实际需求,部分员工因“理想化期待”与“现实工作”落差而离职,同时增加了企业文化建设成本,分散了对核心业务(如产品研发、市场拓展)的精力。

Q2:罗永浩在锤子科技招聘中扮演了怎样的角色?这种“创始人主导型”招聘有何风险?

A2:罗永浩在锤子科技招聘中不仅是决策者,更是核心“代言人”和“面试官”,其个人观点直接影响招聘标准。“创始人主导型”招聘的优势在于能快速传递企业价值观,确保团队凝聚力;但风险同样显著:一是创始人个人偏好可能替代专业判断,导致人才结构单一;二是若企业战略失误(如锤子科技的产品定位偏差),创始人主导的招聘会放大这种失误,使团队陷入“集体偏执”;三是随着企业规模扩大,创始人精力有限,过度参与招聘反而影响效率,需逐步建立专业HR体系来平衡。