返利作为一种常见的商业促销手段,其税务筹划需兼顾合法性与效益性,核心在于明确返利的性质、选择合适的税务处理方式,并通过合理的业务安排降低税负,以下从返利的税务处理难点、筹划思路及具体方法展开分析。

返利的税务处理难点

返利通常分为销售方直接返利(如价格折扣)和支付给第三方的返利(如渠道返利),其税务难点在于:一是返利是否需要开具发票,直接影响增值税抵扣;二是返利涉及企业所得税前扣除凭证的合规性;三是不同返利模式下的税负差异较大,销售方直接以折扣方式销售,若销售额和折扣额在同一张发票上注明,可按折扣后销售额申报增值税;而支付给第三方的返利,若无法取得合规发票,可能导致增值税不得抵扣、企业所得税税前扣除受限。

税务筹划的核心思路

- 明确返利性质:区分销售折扣、销售折让、平销返利等不同性质,税务处理差异显著,平销返利(因销售方达到一定销量而获得的返还)需按“平销返利”规定冲减进项税额,而销售折扣符合条件则可直接按折扣后计税。

- 选择最优处理方式:优先采用可税前扣除且无需转出进项税的方式,如销售折扣;若需支付第三方返利,确保取得合规发票,避免税务风险。

- 利用税收优惠政策:若返利涉及向小微企业或农户支付,可考虑享受相关免税政策,降低整体税负。

具体筹划方法及操作要点

(一)销售方直接返利的筹划

-

折扣销售模式:销售方在销售时直接给予价格折扣,且在同一张发票上分别注明原销售额和折扣额,可按折扣后销售额计算增值税销项税额,避免多缴税款。

操作要点:发票需通过税控系统开具,折扣额必须与销售额在同一张发票的“金额”栏中体现,仅在备注栏注明折扣的不得税前扣除。 -

销售折让模式:销售方因产品质量等问题给予折让,需开具红字发票,购货方凭红字发票冲减进项税额和成本。

优势:符合税法规定的折让,双方均可合法抵扣税款,避免重复征税。

(二)支付第三方返利的筹划

当返利需支付给经销商、平台等第三方时,需确保取得合规凭证:

- 若第三方为增值税一般纳税人:要求其开具增值税专用发票,销售方可凭票抵扣进项税额,企业所得税税前扣除需提供发票、合同、付款凭证等。

- 若第三方为小规模纳税人:可由税务机关代开3%征收率的增值税专用发票(小规模纳税人可申请代开),销售方按3%抵扣进项税额。

- 无法取得发票的情况:可通过与第三方签订服务合同,将返利转化为“市场推广服务费”“咨询费”等,取得合规发票;但需确保业务真实,避免虚开发票风险。

(三)平销返利的特殊处理

平销返利是指生产企业以商业企业经销价或高于经销价的价格销售货物,商业企业再以或低于进货价的价格进行销售,生产企业返还商业企业利润,根据税法规定,商业企业收到平销返利时,应按返利金额/(1+增值税税率)×增值税税率计算冲减当期进项税额。

筹划建议:生产企业可改变返利模式,如将返利转为对商业企业的“广告费”“宣传费补贴”,并提供广告合同、发票等凭证,使商业企业无需冲减进项税额,同时生产企业费用可在税前扣除(不超过当年销售(营业)收入15%的部分)。

(四)利用跨境返利优惠政策

若涉及跨境返利(如境外母公司对境内子公司的返利),可考虑适用税收协定或特许权使用费优惠政策,若返利被认定为境外企业提供的技术服务费,且符合协定中“特许权使用费”条款,可享受优惠税率(如10%),降低预提所得税成本。

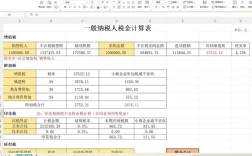

不同返利模式的税务处理对比

| 返利模式 | 增值税处理 | 企业所得税处理 | 筹划要点 |

|---|---|---|---|

| 折扣销售(发票注明) | 按折扣后销售额计税,无需冲减进项税 | 按折扣后收入确认收入 | 确保折扣额与销售额在同一张发票体现 |

| 平销返利 | 冲减当期进项税额 | 返利收入冲减成本 | 转化为服务费模式,避免进项税转出 |

| 第三方返利(取得专票) | 可凭专票抵扣进项税额 | 凭发票税前扣除 | 选择一般纳税人第三方,确保发票合规 |

| 跨境返利 | 涉及代扣代缴增值税(可能免税) | 代扣代缴预提所得税(优惠税率) | 争取适用税收协定,合理划分返利性质 |

相关问答FAQs

问题1:销售返利未取得发票,企业所得税能否税前扣除?

解答:不能,根据《企业所得税税前扣除凭证管理办法》,企业发生支出应取得发票作为扣除凭证,若无法取得发票,可凭其他外部凭证(如支付凭证、合同、第三方证明等)扣除,但需满足真实性、合法性、关联性要求,向个人支付的小额返利,可凭收款凭证和明细表扣除,但金额较大或频繁交易仍建议取得发票。

问题2:平销返利转化为服务费模式,存在哪些税务风险?

解答:主要风险包括:一是业务真实性风险,若服务与销售无关,可能被认定为虚开发票;二是服务定价公允性风险,若服务费价格明显偏离市场价,税务机关有权进行纳税调整;三是企业将返利转化为服务费后,销售方需确认收入并缴纳增值税,可能增加税负,需确保服务合同真实、提供实际服务、保留服务过程证据(如宣传物料、活动照片等),避免被认定为“名为服务、实为返利”。