在当前就业市场竞争激烈的背景下,“木有车”这一看似简单的条件,却在特定招聘场景中成为一个需要被关注和解读的细节,无论是求职者还是招聘方,都需要理性看待这一条件,避免陷入认知误区,从而实现更精准的人岗匹配。

从求职者的角度出发,“木有车”可能意味着通勤方式受限,尤其是在工作地点位于郊区、产业园或公共交通不够便利的区域时,没有私家车可能会增加通勤时间和成本,某企业位于开发区,周边公交线路较少,班次间隔长,若员工没有私家车,可能需要每天提前1小时出门,换乘多次地铁和公交,遇到恶劣天气时通勤体验会更差,这种情况下,求职者在投递简历前,需要结合自身居住地与工作地点的距离、公共交通覆盖情况,综合评估通勤可行性,如果通勤压力过大,即使薪资待遇有吸引力,也需要谨慎考虑,避免入职后因通勤问题影响工作状态和生活质量。

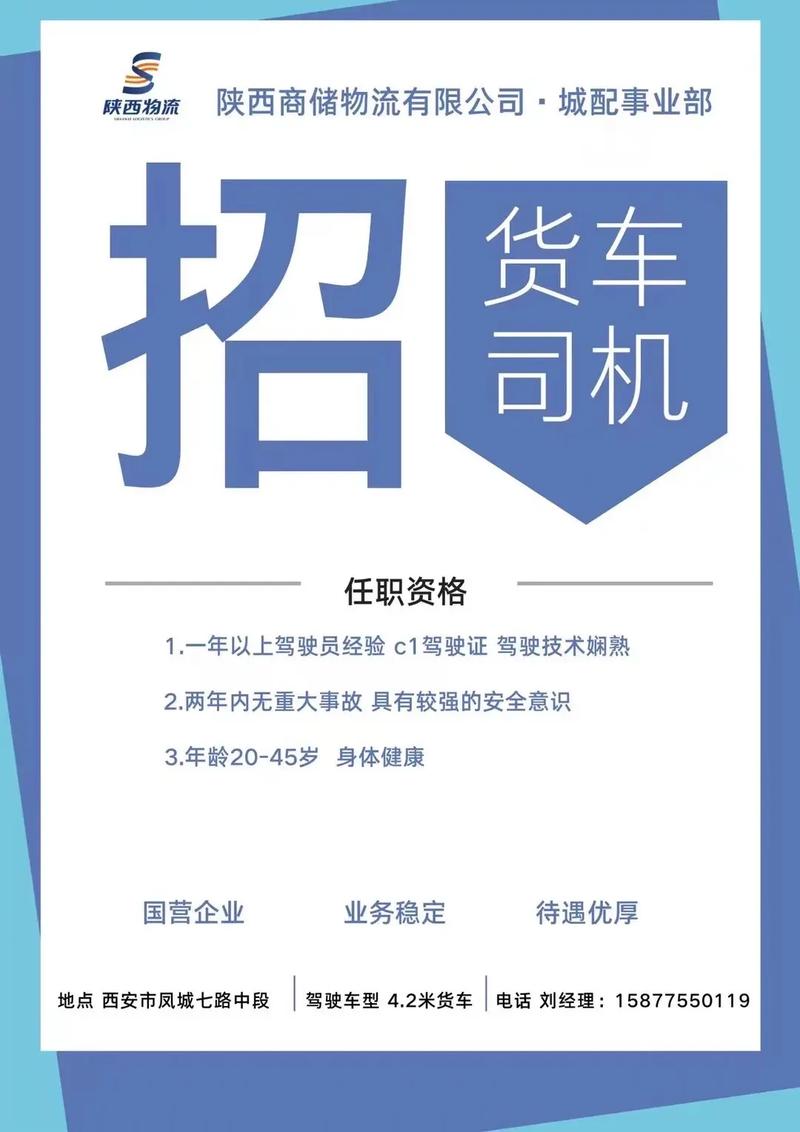

“木有车”并非绝对的职业障碍,尤其是在部分岗位中,这一条件甚至可能被转化为优势,对于需要长期驻外、频繁出差或工作地点不固定的岗位,企业更倾向于招聘没有私家车的员工,这类员工可能更依赖公司提供的通勤支持或交通安排,减少因个人车辆带来的调度问题;没有私家车的员工通常对通勤时间的灵活性要求更高,更容易适应加班、临时调岗等工作安排,以某物流公司的调度员岗位为例,工作需要不定期前往仓库、配送站点进行实地检查,企业会优先考虑“木有车”的求职者,并通过公司车辆支持外勤需求,既解决了员工的通勤难题,也确保了工作的高效开展。

对于招聘方而言,将“木有车”设为招聘条件时,需要明确背后的真实需求,避免设置不必要的门槛,企业在招聘信息中标注“木有车”,可能出于以下几种考虑:一是岗位性质需要员工长期驻守工作地点,如工厂生产岗、客服中心值班岗等,员工无需频繁外出,有无车辆不影响工作;二是企业能提供完善的通勤保障,如班车接送、交通补贴等,标注“木有车”是为了引导求职者关注这一福利;三是岗位涉及敏感信息或公司资源,担心员工使用私家车可能带来的安全风险,但需要注意的是,若岗位本身不涉及上述情况,仅因“觉得有车员工不稳定”或“跟风设置条件”而标注“木有车”,可能会错失优秀人才,某销售岗位的工作区域主要在市区,公共交通发达,且员工经常需要拜访客户,有私家车反而能提高拜访效率,此时标注“木有车”显然不合理,反而可能限制人才选拔范围。

在招聘实践中,求职者和招聘方可以通过以下方式更有效地沟通“木有车”相关事宜,求职者在投递简历时,若看到“木有车”的条件,可在求职信中主动说明通勤计划,本人居住地距离公司X公里,可乘坐地铁X号线直达,单程耗时约40分钟,完全不影响通勤时间”,或询问企业是否提供通勤支持,如“请问公司是否有班车或交通补贴政策?”这种主动沟通的态度,既能展现求职者的诚意,也能快速获取关键信息,避免因误解错失机会,招聘方则应在招聘信息中清晰标注“木有车”的原因,如“本岗位需驻守园区,企业提供免费通勤班车”,或说明“有私家车者优先”的岗位,如“销售岗需频繁拜访客户,有车者优先”,通过明确的信息减少求职者的疑虑,提高招聘效率。

随着远程办公、弹性工作制的普及,“木有车”的通勤限制也在一定程度上得到缓解,部分企业允许员工每周1-2天居家办公,减少了通勤频率;一些岗位采用“核心时间+弹性时间”的工作模式,员工可避开早晚高峰出行,降低通勤压力,这些变化使得“木有车”对职业发展的影响逐渐减弱,求职者在选择岗位时,可更多关注企业的办公模式、通勤福利等综合因素,而非单一的条件限制。

“木有车”在招聘中是一个需要结合岗位性质、工作地点、企业福利等多维度综合考量的因素,求职者应理性评估自身条件与岗位需求的匹配度,主动沟通通勤相关细节;招聘方则需避免设置刻板条件,通过明确信息和提供保障措施,吸引真正适合岗位的人才,在就业市场中,只有打破对单一条件的固有认知,实现求职者与企业的双向理解,才能构建更高效、更公平的招聘生态。

相关问答FAQs

Q1:招聘信息中标注“木有车”,是否意味着企业歧视有车的求职者?

A:不一定,企业标注“木有车”通常基于岗位实际需求,如通勤便利性、工作安排等,而非歧视,驻外岗位、提供通勤班车的岗位标注“木有车”,是为了确保员工能适应工作安排;部分岗位可能涉及公司车辆调度,担心有车员工因个人车辆使用产生冲突,求职者可结合岗位性质判断,若对条件有疑问,可直接向企业咨询具体原因,避免误解。

Q2:如果通勤不便,但岗位薪资和发展前景很好,是否应该“硬着头皮”投递?

A:建议先综合评估通勤压力的承受能力,可提前计算通勤时间、成本(如交通费用、时间成本),了解企业是否有加班文化、是否提供弹性工作制或通勤补贴,若通勤时间单程超过1.5小时、每月交通成本占薪资比重过高,且企业无相关支持措施,需谨慎考虑,避免长期通勤影响身心健康和工作效率;若企业能提供班车、补贴或允许弹性办公,则可优先投递,并在面试时主动沟通通勤安排,确保双方达成一致。