在招聘过程中,简历筛选是连接海量候选人与精准人才匹配的关键环节,直接关系到招聘效率与质量,所谓“招聘抓简历”,并非简单收集信息,而是通过系统化、标准化的筛选方法,从大量简历中快速识别出符合岗位需求的优质候选人,同时规避潜在风险,为后续面试环节奠定基础,这一过程需要结合岗位需求、企业文化和行业特点,构建科学的多维度评估体系。

明确岗位需求:简历筛选的“锚点”

简历筛选的首要前提是清晰定义岗位需求,包括硬性条件与软性特质,硬性条件通常包括学历、专业、工作年限、技能证书等可量化的指标,例如技术岗位可能要求“计算机相关专业本科、3年以上Java开发经验、熟悉Spring Boot框架”;销售岗位可能要求“本科及以上学历、2年以上快消品销售经验、有团队管理经验优先”,软性特质则涉及职业素养、性格匹配度等,如“抗压能力强”“沟通能力突出”“具备结果导向思维”。

企业需通过岗位说明书(JD)明确这些标准,避免因模糊需求导致筛选偏差,某互联网公司在招聘产品经理时,若未明确“需具备B端产品经验”,筛选者可能误将C端经验丰富的候选人纳入范围,增加后续沟通成本。

简历筛选的核心维度与实操方法

信息完整性:快速排除“无效简历”

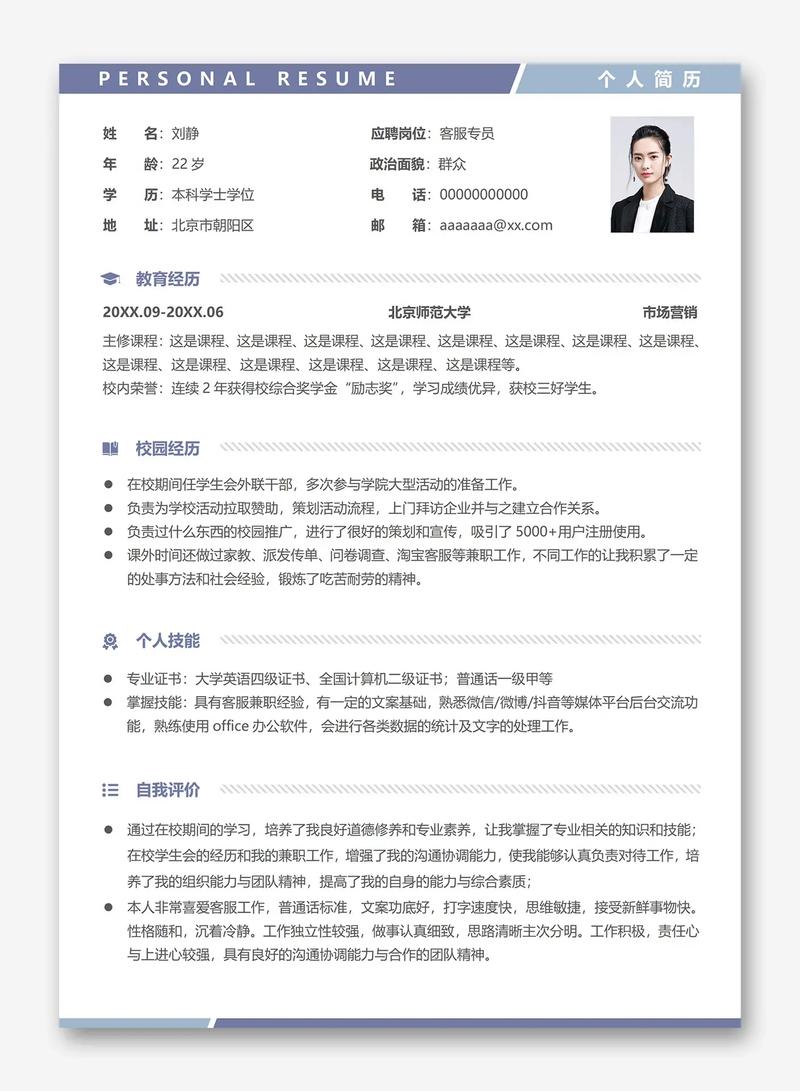

优质简历通常包含基础信息(姓名、联系方式、求职意向)、教育背景、工作经历、项目经验、技能证书及自我评价等模块,筛选时需重点关注是否存在关键信息缺失,如联系方式错误、工作经历断层、教育背景未注明毕业时间等,候选人简历中“工作经历”部分仅列出公司名称和职位,未说明具体职责和业绩,此类简历可能因信息不足被标记为“待补充”或直接淘汰。

匹配度分析:硬性条件与软性特质的双重校验

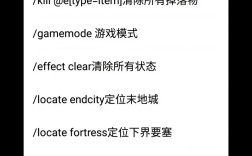

- 硬性条件匹配:通过关键词快速筛选,使用招聘系统中的“标签功能”,对“学历:本科”“技能:Python”“行业:互联网”等设置必选项,自动过滤不满足条件的简历,对于部分可放宽的条件(如“3-5年经验”可接受“2年经验但业绩突出”),需手动标记为“待评估”。

- 软性特质评估:通过工作经历和项目经验判断候选人的职业素养,观察简历中“项目经验”是否体现“团队协作能力”(如“带领5人团队完成项目”)、“问题解决能力”(如“通过优化流程将效率提升20%”)、“成长潜力”(如“从专员晋升为主管,负责核心模块”),对于频繁跳槽(如1年内换2份以上工作)、职业规划模糊的候选人,需进一步核实原因。

真实性核查:规避“简历造假”风险

简历造假是招聘中的常见问题,需重点关注以下信号:

- 时间逻辑矛盾:教育背景与工作经历重叠,或某段工作经历的时间跨度与职位晋升不符。

- 信息夸大:如“负责千万级项目”但未说明具体成果,或“精通多项技能”却无实际案例支撑。

- 模糊表述:使用“参与”“协助”等模糊词汇,而非“主导”“独立完成”等明确责任范围的表述。

对于可疑简历,可通过背景调查(如联系前HR核实工作经历)或面试中追问细节(如“请具体说明该项目中你的角色和贡献”)进一步验证。

简历质量:细节反映职业素养

简历的排版、逻辑表达、错别字等细节能反映候选人的专业态度,排版混乱、频繁出现错别字的简历可能暗示候选人做事粗心;自我评价空洞(如“性格开朗、积极进取”)而无具体事例支撑,可能缺乏深度思考,相反,结构清晰、数据化呈现工作成果的简历(如“通过用户调研优化产品功能,使月活提升30%”)更易获得青睐。

提升简历筛选效率的工具与技巧

招聘管理系统(ATS)的应用

企业可通过ATS系统实现简历的自动化筛选与分类,设置“关键词库”(如“数据分析”“SQL”“项目管理”),系统自动匹配并标记高相关度简历;利用“AI评分功能”,根据岗位需求对简历进行量化打分(如技能匹配度占40%、经验匹配度占30%、学历占20%等),筛选者只需重点查看高分简历。

建立“简历筛选优先级矩阵”

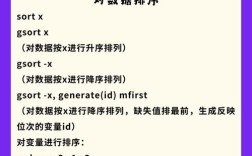

根据岗位紧急程度和候选人质量,可将简历分为“优先面试”“备选”“淘汰”三类,并明确筛选标准,某急招岗位的优先级矩阵如下:

| 筛选维度 | 优先面试标准 | 备选标准 | 淘汰标准 |

|---|---|---|---|

| 工作年限 | 3-5年,同行业经验 | 2-3年或5年以上,部分匹配 | <1年或>8年,完全不匹配 |

| 技能匹配度 | 核心技能100%匹配,辅助技能≥60%匹配 | 核心技能80%匹配 | 核心技能<50%匹配 |

| 项目经验 | 有同类型项目案例,且数据成果明确 | 有相关项目经验,但成果模糊 | 无相关项目经验 |

| 稳定性 | 近2年工作经历≤1次跳槽 | 近2年跳槽2次,无不良记录 | 近1年跳槽2次以上,或存在被辞退记录 |

定期复盘与标准优化

简历筛选并非一成不变,需根据实际招聘效果调整标准,若某类筛选进入面试的候选人最终通过率低,可能是筛选标准过于宽松或存在偏差,需复盘简历案例,优化关键词或评分维度;若某一渠道的简历质量普遍较高(如内推渠道),可适当增加该渠道的权重。

相关问答FAQs

Q1:如何平衡简历筛选的“效率”与“质量”,避免因快速筛选漏掉优秀候选人?

A:平衡效率与质量需做到“标准化+灵活化”,通过明确岗位JD关键词、建立ATS筛选规则、设置优先级矩阵实现快速初筛,将时间聚焦在高潜力候选人上;对“边缘简历”(如硬性条件略不达标但软性特质突出、或有特殊项目经验的候选人)进行二次人工评估,例如设置“简历复活池”,每周集中审核一次被初筛淘汰但可能存在潜力的简历,避免“一刀切”漏才。

Q2:面对“简历美化”现象(如夸大职责、包装项目),如何更精准识别候选人的真实能力?

A:可通过“行为面试法”结合“背景调查”穿透简历包装,面试中,针对简历中的“高光经历”追问具体细节,如“你提到‘主导XX项目’,请说明项目中你遇到的最大挑战、采取的解决方案及最终结果,用数据支撑”;背景调查时,重点核实候选人在前公司的实际职责、业绩排名及离职原因,避免仅听候选人单方面描述,可设置“实操任务”(如技术岗做小项目、策划岗写方案),通过实际产出判断能力真实性。