优化的核心目标之一,较长的停留时间通常意味着用户对内容的认可度高、参与感强,也有助于降低跳出率、提升转化率,要实现这一目标,需要从内容质量、用户体验、技术优化、互动设计等多个维度综合发力,以下从具体策略展开分析。

价值与吸引力,让用户“愿意停留”是吸引用户的根本,若内容缺乏价值或吸引力,即使技术优化到位也难以留住用户,需精准定位目标用户需求,通过用户调研、数据分析(如搜索关键词、热力图)等手段,了解用户关注的核心问题,确保内容选题具有针对性和实用性,教育类网站可针对学生群体的薄弱知识点设计专题内容,电商类平台可围绕用户常问的产品疑问制作深度解析文章,内容结构需清晰易读,避免大段文字堆砌,采用小标题、分点论述、项目符号等方式拆分信息,配合图表、思维导图等可视化元素,帮助用户快速抓取重点,研究表明,带有配图或图表的文章比纯文字内容的停留时间平均增加30%以上,内容深度与时效性同样重要,对于行业动态、知识科普等类型内容,需及时更新数据、补充最新案例,避免信息过时;对于专业领域内容,应提供独到见解或解决方案,满足用户的“深度需求”,让用户觉得“看完有收获”。

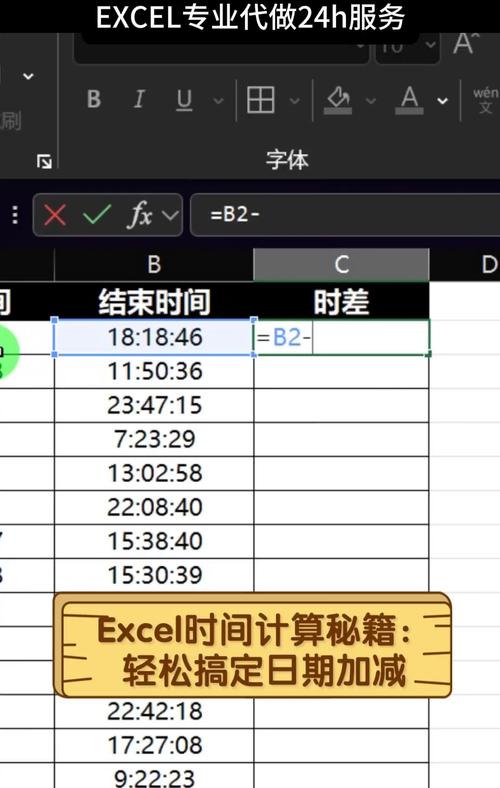

优化页面布局与视觉体验,降低用户“阅读负担”

页面的视觉呈现直接影响用户的阅读舒适度,混乱的布局或刺眼的视觉效果会促使用户快速离开,需保持页面简洁有序,重要内容(如核心观点、行动按钮)优先展示,避免广告、弹窗等干扰元素过度堆砌,根据尼尔森集团的研究,用户浏览页面呈“F型”视觉轨迹,因此应将关键信息放在页面左侧上部,并通过留白、边框等方式区分内容区块,避免用户视觉疲劳,字体、颜色、配图等设计元素需符合用户习惯与品牌调性:字体大小建议正文不小于14px,标题与正文字号对比明显;颜色搭配遵循“3色原则”,即主色、辅色、强调色不超过3种,背景色与文字色对比度需达到4.5:1以上(符合WCAG无障碍标准);配图应高清、相关,避免使用模糊或与内容无关的图片,必要时可添加图片说明文字,提升信息传达效率,美食类博客采用暖色调背景搭配高清菜品图片,能激发用户食欲,延长停留时间;科技类网站则适合简洁的冷色调搭配流程图、数据图表,增强专业感。

提升页面加载速度与性能,减少用户“等待流失”

速度是用户体验的“生命线”,若页面加载时间超过3秒,57%的用户会选择离开(来源:Amazon数据),优化加载速度需从技术层面入手:压缩图片资源(通过WebP格式、压缩工具减少体积),避免因图片过大导致加载缓慢;启用浏览器缓存(设置Cache-Control、Expires头),减少重复请求;合并CSS、JS文件,减少HTTP请求数量,或采用CDN加速,将资源分发至离用户最近的节点,需避免“阻塞渲染”的资源(如未优化的JS脚本),将非关键CSS异步加载(如使用“loadCSS”插件),优先渲染页面核心内容,可通过Google PageSpeed Insights、GTmetrix等工具检测页面性能,根据建议优化具体指标(如首次内容渲染FCP、首次输入延迟FID等),电商平台通过将商品图片压缩至100KB以内,并启用CDN加速,页面加载时间从4秒缩短至1.5秒,用户停留时间提升25%。

设计互动引导与激励机制,激发用户“主动参与”

用户与页面的互动行为(如评论、点赞、分享)能有效延长停留时间,因此需设计明确的互动引导,在内容中插入互动问题(如“你遇到过这种情况吗?”“欢迎在评论区分享你的看法”),鼓励用户留言;设置“点赞”“收藏”“分享”等按钮,并展示互动数据(如“已有128人点赞”),利用从众心理吸引用户参与,知识付费平台在课程结尾设置“打卡挑战”,用户完成学习后点击打卡可生成学习海报,分享至社交平台,既增加了用户互动,又带来了裂变流量,可设计“进度留存”机制,如长篇文章显示“阅读进度:60%”,或设置“书签”功能,让用户感觉“未完成的内容值得回头再看”,降低跳出率,对于电商类网站,可添加“相关推荐”“猜你喜欢”模块,基于用户浏览行为推荐个性化内容,引导用户继续探索。

衔接与“钩子”,引导用户“持续探索”

页面停留时间的提升不仅依赖单页内容,还需通过“内容链”引导用户跳转至其他页面,在文章末尾添加“相关阅读”“延伸推荐”列表,推荐与当前主题相关的内容(如本文提到“SEO优化技巧”,可推荐《5个关键词布局方法》),并设置“点击跳转”按钮,在内容中自然植入“内部链接”,例如讲解“页面加载速度优化”时,链接至《浏览器缓存设置教程》,帮助用户获取更多信息,同时增加网站内页权重,可设计“系列内容”标签,如“新手指南(1/3)”,让用户产生“期待后续内容”的心理,主动点击进入下一页,旅游博客推出“30天环游中国”系列,每天更新一个城市的攻略,通过页面的“上一篇/下一篇”导航,使用户平均停留时间从5分钟延长至20分钟。

数据驱动优化,持续迭代策略

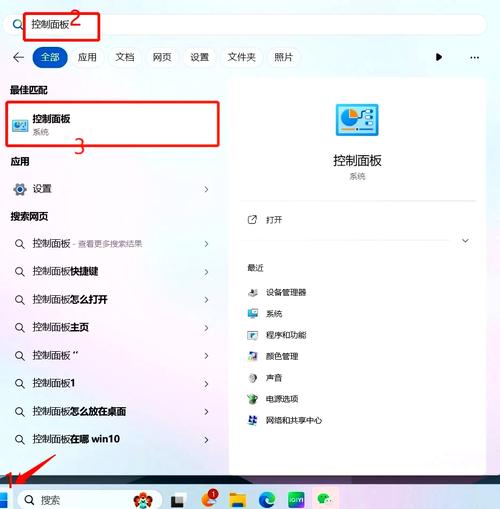

提升页面停留时间并非一蹴而就,需通过数据分析发现问题并持续优化,可通过百度统计、Google Analytics等工具,监测用户行为数据:查看“页面停留时间分布”,找出停留时间短但流量高的页面(如首页、分类页),分析其跳出率高的原因(如内容不相关、加载慢);通过“热力图”观察用户点击、滚动轨迹,判断页面布局是否合理(如用户是否滚动至页面底部、按钮是否被点击);结合“用户路径”分析,了解用户从哪个页面进入、离开,优化页面间的衔接逻辑,某博客发现“案例分析”类页面停留时间普遍较短,通过热力图发现用户未滚动至页面底部的“部分,于是调整内容结构,将核心结论提前至页面中部,并添加“点击查看详细数据”的锚点链接,该类页面停留时间提升40%。

相关问答FAQs

Q1:页面停留时间越长越好吗?是否存在“过度停留”的情况?

A1:并非越长越好,页面停留时间需结合页面类型与用户目标综合判断:新闻资讯类页面用户快速浏览即可,停留时间过长可能意味着内容冗余;而教程类、工具类页面因需要深度阅读或操作,较长的停留时间是合理的,若某页面停留时间异常长(如超过10分钟)但跳出率高,可能是内容复杂、加载卡顿导致用户“被迫停留”,需优化内容简洁度或加载速度,核心应关注“有效停留时间”——即用户是否在获取有价值信息,而非单纯追求时长数据。

Q2:如何平衡广告展示与页面停留时间的关系?

A2:广告是网站变现的重要来源,但过度展示会严重影响用户体验,需遵循“不影响核心内容、不干扰用户浏览”的原则:广告位优先设置在页面顶部(如横幅广告)、侧边栏(如信息流广告)或内容结尾(如推荐位),避免插入文章段落中间;控制广告数量,单页广告不超过3个,且采用原生广告形式(如与页面风格一致的图文推荐),降低用户抵触心理;对广告加载进行优化,避免因广告资源过大导致页面整体加载变慢,某内容平台将广告加载方式改为异步,且仅当用户滚动至广告位时再加载,页面加载速度未受明显影响,同时广告点击率保持稳定,用户停留时间未下降。