在当前的就业市场中,华为作为国内科技行业的龙头企业,其招聘动向一直备受求职者关注,围绕“华为招聘”的讨论中,“坑人”这一关键词的出现频率逐渐升高,许多求职者的亲身经历揭示了招聘过程中可能存在的诸多问题,这些问题不仅影响了求职者的体验,也引发了对于大企业招聘规范性的反思。

华为招聘的“坑”体现在招聘流程的冗长与不确定性上,不少求职者反映,从投递简历到最终拿到offer,整个周期可能长达数月,期间需要经历多轮笔试、面试,甚至包括交叉面试和背景调查,即便通过了所有环节,企业也可能以“业务调整”“岗位冻结”等理由突然终止流程,导致求职者长时间陷入等待,错失其他就业机会,有技术岗位的求职者分享,自己通过了五轮技术面试和两轮HR面试,却在终面后两周收到邮件称“岗位需求发生变化”,整个过程没有任何补偿或道歉,这种“鸽人”行为让求职者感到极大的不尊重。

招聘信息与实际岗位不符的现象也较为突出,部分岗位在招聘时描述为“核心业务”“高成长性”,但入职后却发现工作内容偏向边缘化项目,或者需要承担大量与岗位无关的杂务,996”成为常态,加班文化被美化为“奋斗精神”,而薪资待遇却与招聘时的承诺存在差距,有员工在社交平台上吐槽,自己应聘的是“算法工程师”,实际却要负责大量数据清洗和标注的“体力活”,技术成长空间有限,这与华为对外宣传的“技术驱动”形象形成鲜明对比。

面试过程中的高压与不专业行为也让求职者感到不适,华为的某些技术面试以“压力面试”著称,面试官可能通过连续追问细节、故意质疑答案等方式考察候选人的心理素质,但部分行为已超出合理范围,比如对非核心知识点进行刨根问底,甚至涉及个人隐私的提问,面试官的专业素养参差不齐,有些面试官对岗位需求理解不清晰,提问缺乏针对性,导致面试效果大打折扣,有候选人表示,自己在面试中被问及与岗位无关的“过往薪资谈判细节”,这种问题不仅与能力评估无关,还可能涉及薪资保密原则的违背。

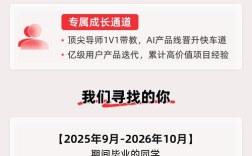

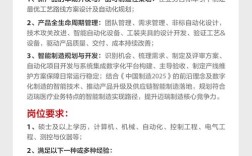

针对应届生的“校招坑”也值得警惕,华为的“天才少年”计划虽然吸引了大量顶尖人才,但普通应届生的校招体验却两极分化,部分岗位在招聘时承诺“完善的培养体系”,但入职后却发现培训流于形式,导师制度形同虚设,新人往往被直接扔进项目“自学成才”,校招的竞争异常激烈,一个岗位可能有数百人竞争,但招聘方反馈周期长、结果透明度低,许多应届生在等待中逐渐失去耐心,甚至对整个行业产生负面认知。

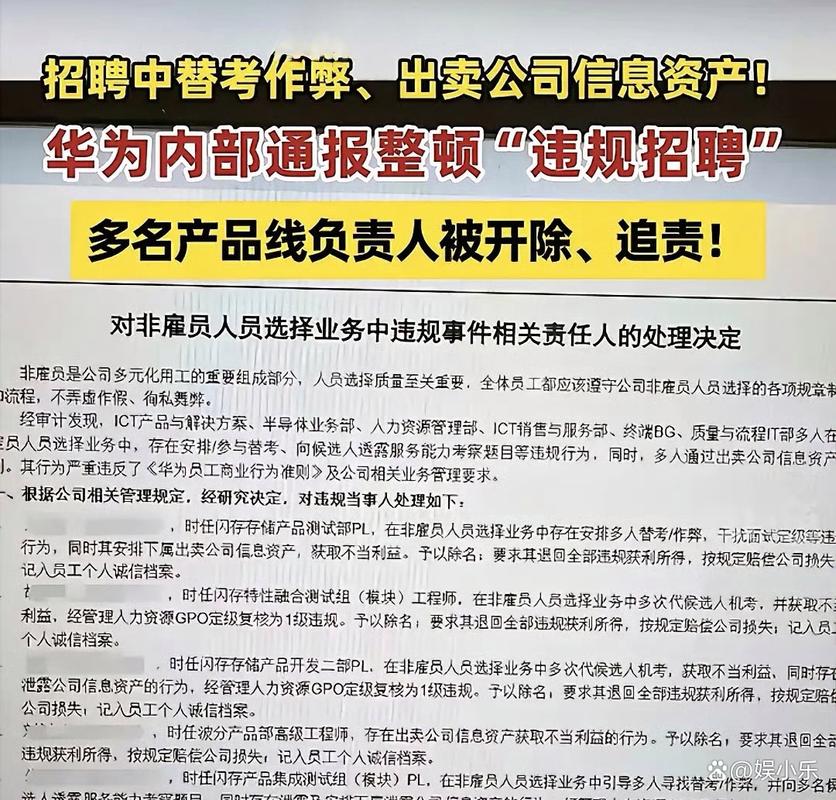

对于内部推荐的“关系户”现象,也让公平性受到质疑,虽然华为强调“以奋斗者为本”,但在实际招聘中,内部推荐往往拥有优先权,部分岗位甚至明确要求“有内部推荐者优先”,这导致外部求职者即使能力突出,也可能因为缺乏“关系”而被淘汰,而一些通过推荐入职的员工能力却未达岗位要求,影响了团队整体效率,这种“潜规则”的存在,让招聘流程的公平性备受拷问。

为了更直观地展示华为招聘中可能存在的问题,以下表格总结了常见现象及具体表现:

| 问题类型 | 具体表现 | 求职者反馈 |

|---|---|---|

| 流程冗长与不确定性 | 周期长达数月,突然以“岗位调整”为由终止流程 | 错失其他机会,时间成本高 |

| 岗位信息与实际不符 | 招聘时承诺核心业务,实际从事边缘化工作;薪资缩水 | 职业发展受限,心理落差大 |

| 面试不专业 | 压力面试过度,提问偏离岗位需求,涉及隐私 | 体验差,对面试方印象差 |

| 校招培养体系缺失 | 承诺培训流于形式,新人“自学成才” | 成长缓慢,对职业规划迷茫 |

| 内部推荐优先 | 部分岗位明确要求“内推优先”,外部竞争机会少 | 公平性质疑,挫伤积极性 |

针对以上问题,求职者在面对华为招聘时需保持理性:提前通过脉脉、职场社交平台等渠道了解岗位真实情况,避免被“美化”的招聘信息误导;在面试过程中注意保护个人隐私,对于不合理的问题可以礼貌拒绝,同时多渠道了解企业文化和团队氛围,判断是否与自身职业规划匹配,对于企业而言,招聘作为人才入口的“第一道门槛”,其规范性和透明度直接影响雇主品牌,只有真正做到“以人为本”,才能在激烈的人才竞争中赢得长远优势。

相关问答FAQs

Q1:华为招聘中常见的“鸽人”现象,求职者如何维权?

A1:目前国内法律对于企业单方面终止招聘流程的约束有限,求职者很难通过法律途径维权,但建议在遭遇此类情况时,保留好招聘邮件、聊天记录等证据,向企业HR反馈要求书面说明,同时通过职场平台曝光经历,提醒其他求职者,在求职初期可与企业明确招聘周期和结果反馈时间,降低时间成本风险。

Q2:如何判断华为招聘岗位信息是否真实?

A2:可通过以下途径验证:1. 查看华为官方招聘页面更新频率,长期未更新的岗位可能存在虚假招聘;2. 通过脉脉、知乎等平台联系在职员工,了解部门实际业务和团队情况;3. 面试时直接询问岗位具体职责、项目方向及团队规模,观察面试官回答的清晰度和一致性;4. 对于薪资模糊的岗位,要求HR提供书面薪酬结构,避免口头承诺。