删除网站信息是一个涉及多方面考量的复杂过程,具体方法取决于信息所在的网站类型(如个人社交平台、企业官网、第三方论坛等)、信息性质(如个人隐私、侵权内容、过时信息等)以及网站自身的规则,以下从不同场景出发,详细说明删除网站信息的常见步骤、注意事项及替代方案,帮助用户系统化处理这一问题。

明确信息类型与删除场景

在操作前,首先需判断信息的性质,因为不同类型的信息对应不同的删除路径和难度:

- 用户自主发布的内容:如社交平台的动态、博客文章、论坛帖子等,用户通常拥有直接删除权限。

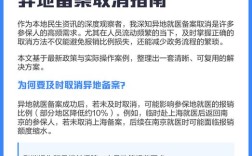

- 他人发布涉及个人隐私的信息:如未经允许发布的身份证号、住址、联系方式等,需依据《个人信息保护法》向平台或信息发布者主张删除权。

- :包括侵犯著作权、名誉权、肖像权等的信息,需通过法律途径或平台投诉机制处理。

- 企业或机构的历史信息:如官网的旧新闻、产品下架公告等,需通过网站后台或联系技术团队操作。

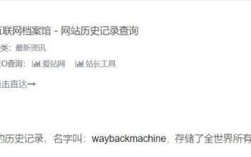

- 搜索引擎缓存的信息:即使原网站删除,搜索引擎(如百度、谷歌)仍可能保留快照,需单独申请缓存删除。

针对不同平台的删除操作指南

(一)个人社交平台(微信、微博、抖音等)

这类平台通常提供“自我删除”功能,操作流程较为简单:

- 微信:在“朋友圈”中找到对应动态,点击右上角“…”,选择“删除”即可;若为“微信文章”,在“我”的公众号文章列表中长按选择“删除”。

- 微博:进入个人主页,找到需删除的微博,点击右上角“…”,选择“删除该微博”(需注意,若微博被转发多次,仅删除自己发布的原帖,转发内容需单独处理)。

- 抖音:在“我”的视频列表中,长按目标视频选择“删除”,或进入视频详情页点击“…”中的“删除”选项。

注意事项:部分平台(如朋友圈)删除后,他人仍可能通过“朋友圈相册”或缓存看到残留内容,建议同时清除本地缓存。

(二)第三方论坛、贴吧、社区等公开平台

若信息发布于用户无法直接控制的平台(如知乎、豆瓣、百度贴吧),需分情况处理:

- 自己发布的内容:登录账号后,在帖子详情页或个人中心找到“编辑/删除”选项,部分老旧帖子可能因平台规则无法删除,需联系客服申请。

- 他人发布的侵权或隐私信息:

- 第一步:收集证据,包括信息链接、发布者账号、侵权内容截图等。

- 第二步:通过平台“举报/投诉”入口提交申请,选择“侵犯隐私”“诽谤”“侵权”等理由,并附上证据。

- 第三步:若平台处理超时(通常为3-15个工作日),可向网信办(www.cac.gov.cn)或消费者协会投诉,或通过法律诉讼要求删除。

示例:百度贴吧删除侵权帖子的流程:

- 在帖子页面点击“举报”;

- 选择“侵犯个人隐私”或“其他侵权”;

- 填写举报理由并上传身份证、侵权证明等材料;

- 等待贴吧管理员审核,审核通过后帖子将被删除。

(三)企业官网或个人网站

若信息发布于自己拥有管理权的网站,操作相对直接:

- 通过网站后台删除:登录网站管理系统(如WordPress、织梦等CMS),在“文章管理”“产品管理”或“数据库管理”中找到对应内容,选择“删除”并确认。

- 代码或数据库操作:若后台无法删除(如内容被误写入数据库),需通过phpMyAdmin等工具登录数据库,直接删除对应表记录(建议操作前备份数据库,避免误删)。

- 404页面设置:删除后,建议将原链接设置为404页面,避免用户访问到空白页,同时告知搜索引擎该内容已失效。

风险提示:企业官网的历史信息(如旧产品页、新闻稿)可能被搜索引擎收录,删除后需通过“百度站长工具”“Google Search Console”提交“死链删除”申请,加速搜索引擎更新。

(四)搜索引擎缓存与快照删除

即使原网站已删除信息,百度、谷歌等搜索引擎仍可能保留快照,需单独处理:

- 百度快照删除:

- 登录“百度站长工具”(需验证网站所有权);

- 进入“死链提交”工具,填写已删除内容的完整URL(每行一个);

- 提交后,百度会在3-7天内清理快照(紧急情况可联系百度客服加急处理)。

- 谷歌快照删除:通过“Google Search Console”提交“URL检查”,选择“从谷歌搜索结果中移除”,并选择“仅移除快照”或“同时移除网页”。

注意:快照删除后,原链接在搜索结果中仍会显示,但点击后会提示“该网页已不存在”,需配合原网站内容的彻底删除。

无法直接删除时的替代方案

若因平台规则、法律程序或技术限制无法直接删除信息,可考虑以下替代措施:

- 匿名化处理:部分平台(如电商平台、社交软件)支持将个人姓名、手机号等敏感信息替换为“用户***”,虽未删除但可降低隐私泄露风险。

- 置顶或补充说明:对于无法删除的负面或不实信息,可通过发布新内容(如“澄清声明”)并置顶,稀释原信息的曝光度。

- 法律维权:若信息涉及诽谤、诈骗或严重侵权,可向法院提起诉讼,要求信息发布者或平台承担删除、赔礼道歉、赔偿损失等责任(《民法典》第1194条、第1195条明确规定了“通知-删除”规则)。

删除信息的通用注意事项

- 保留操作证据:无论通过何种方式删除信息,建议截图保存投诉记录、平台回复、删除成功页面等,以备后续维权。

- 避免二次泄露:删除后,检查个人设备(手机、电脑)是否缓存了该信息,及时清理浏览器历史、聊天记录等。

- 定期检查:设置定期“自我信息排查”,通过搜索引擎输入个人姓名、手机号等关键词,及时发现并处理新出现的不良信息。

相关操作流程对比表

| 场景 | 操作主体 | 核心步骤 | 耗时 |

|---|---|---|---|

| 自己发布的内容 | 用户本人 | 登录账号→找到内容→点击“删除” | 几秒至几分钟 |

| 他人发布的隐私信息 | 用户/平台/法律机构 | 收集证据→平台投诉→网信办/法院介入 | 3天至数月 |

| 企业官网历史信息 | 网站管理员 | 后台删除/数据库操作→设置404页面→提交死链至搜索引擎 | 几小时至1周 |

| 搜索引擎快照 | 网站所有者/平台 | 验证网站所有权→提交死链/快照删除申请→等待搜索引擎处理 | 3天至2周 |

相关问答FAQs

Q1:如果平台拒绝删除我的隐私信息,该怎么办?

A:若平台在收到投诉后未在合理期限内(如15个工作日)处理或拒绝删除,可向“中国互联网违法和不良信息举报中心”(www.12377.cn)举报,或向当地网信办、法院提起诉讼,根据《个人信息保护法》,企业无正当理由拒绝删除个人信息的,可处50万元以下罚款,情节严重的处50万元以上500万元以下罚款。

Q2:删除网站信息后,如何确保彻底清除,避免被恢复?

A:彻底清除需分三步:① 原网站端:通过后台删除数据,并清空服务器缓存(部分企业网站需联系技术团队操作);② 搜索引擎端:通过百度站长工具、Google Search Console提交死链,删除快照;③ 本地端:清除浏览器缓存、聊天记录截图、下载文件等,避免设备残留,若涉及高度敏感信息(如身份证照),建议对存储设备进行专业数据擦除或物理销毁。