设计的优化是一个系统性工程,需要从目标用户、功能实现、视觉呈现、技术实现等多个维度进行综合考量,通过迭代测试和持续改进,最终实现用户体验与商业价值的平衡,以下从核心原则、具体方法和实施步骤三个层面展开详细说明。

设计的优化必须以用户为中心,这意味着在项目启动之初,就需要通过用户调研、访谈、问卷等方式深入了解目标用户的需求、痛点和使用场景,针对电商APP的优化,需要分析用户从浏览、加购到支付的全流程行为数据,识别出如“支付步骤繁琐”“商品筛选不精准”等关键问题,基于用户需求,明确设计目标,如将支付转化率提升15%、将用户平均停留时间增加20秒等,可量化的目标为后续优化提供方向,建立用户反馈机制,通过应用内评价、客服记录、社交媒体评论等渠道收集用户意见,及时发现设计中未被满足的需求或存在的缺陷。

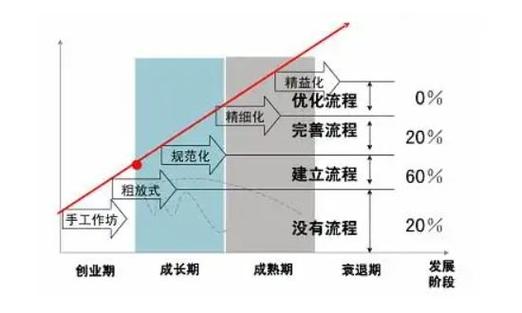

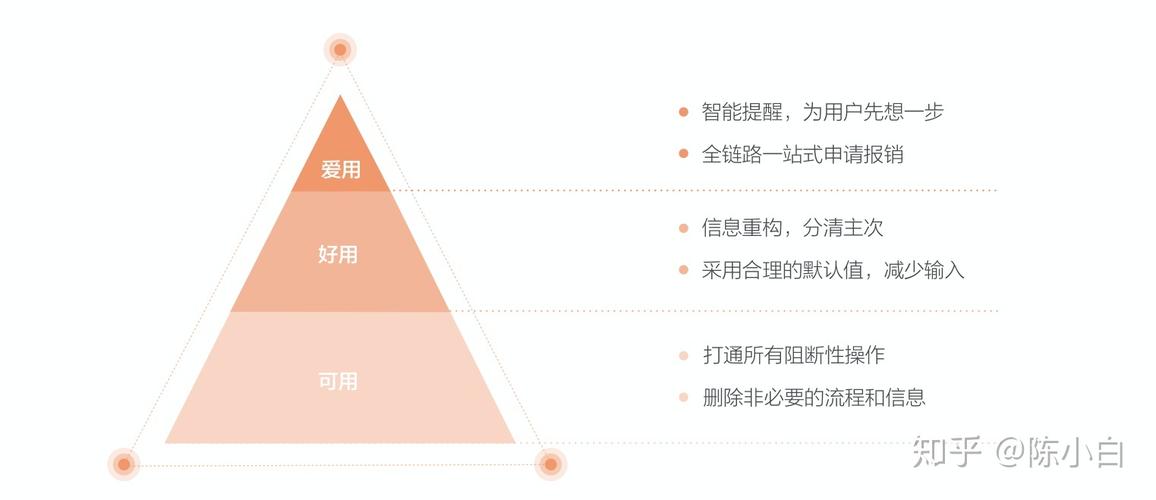

功能与流程的优化是提升效率的核心,在功能规划上,需遵循“少即是多”的原则,聚焦核心功能,移除或简化低频、冗余功能,避免用户操作负担,工具类APP应优先保证核心功能的稳定性和易用性,而非堆砌过多附加功能,在交互流程上,需通过用户路径图梳理关键操作步骤,减少不必要的跳转和操作层级,以注册流程为例,传统多步骤填写可能造成用户流失,优化后可采用“手机号+验证码”一键注册,后续资料引导用户在登录后补充,从而降低流失率,引入“防错机制”和“容错设计”也至关重要,如在表单填写时实时校验格式、在删除操作前二次确认,避免用户因误操作导致负面体验。

视觉与体验的优化直接影响用户对产品的第一印象,在视觉层面,需确保设计风格符合品牌调性,同时保持界面简洁、信息层级清晰,通过统一的色彩体系、字体规范、图标样式,建立一致的视觉语言,降低用户的认知负荷,金融类产品多采用蓝色系传递信任感,而生活类产品则可能使用更活泼的色彩,在动效设计上,需遵循“有用且克制”的原则,使用微动效引导用户注意力、反馈操作结果(如按钮点击效果、页面切换动画),但避免过度炫技导致性能下降,在响应式设计方面,需确保产品在不同设备(手机、平板、桌面端)上均有良好的适配,考虑屏幕尺寸、分辨率差异,调整布局和字体大小,实现跨设备体验的一致性。

技术实现与性能优化是设计落地的保障,设计师需与开发团队紧密协作,确保设计方案具备技术可行性,同时关注加载速度、流畅度等性能指标,通过压缩图片资源、减少HTTP请求、使用CDN加速等方式提升页面加载速度;优化代码结构,避免因渲染阻塞导致的界面卡顿,在无障碍设计方面,需遵循WCAG(Web内容无障碍指南)标准,为视觉障碍用户提供屏幕阅读器支持,为听觉障碍用户提供替代文本(如alt标签),确保产品对所有用户友好,定期进行技术债务梳理,及时修复兼容性问题,保障产品长期稳定运行。

数据驱动的迭代优化是持续改进的关键,通过埋点收集用户行为数据(如点击率、转化率、跳出率等),结合A/B测试验证不同设计方案的效果,针对首页按钮的颜色方案,可设计A/B两组测试,分别展示红色和蓝色按钮,通过数据对比选择转化率更高的版本,建立设计评审机制,邀请产品、开发、测试等多方参与,从不同角度发现问题,形成优化闭环。

相关问答FAQs

Q1:如何平衡设计创新与用户习惯?

A:平衡创新与习惯需遵循“渐进式创新”原则,在核心功能或高频操作路径上,优先遵循用户已有的认知习惯(如底部导航栏布局),降低学习成本;在新增功能或低频场景中,可尝试创新交互方式,但需通过用户测试验证接受度,苹果Face ID的创新设计通过生物识别技术简化了解锁流程,但保留了用户“点击唤醒”的操作习惯,实现了创新与习惯的兼容。

Q2:设计优化中如何处理不同用户群体的需求冲突?

A:当不同用户群体需求存在冲突时,可通过“用户分层”和“场景化设计”解决,首先通过数据分析识别核心用户群体及其核心需求,优先满足这部分用户的体验;针对次要用户群体,提供个性化设置选项(如字体大小调整、深色模式切换),让用户可根据自身需求自定义界面,针对老年用户和年轻用户对字体大小的差异化需求,可在设置中提供“大中小”三档调节,而非统一采用默认值。