Nirav Modi,这位曾与印度珠宝业紧密相连的名字,如今更多与史上最大规模的银行欺诈案之一相关联,尽管其个人声誉和法律地位已发生剧变,但围绕“Nirav Modi招聘”这一主题,仍能折射出特定时期企业扩张的模式、风险管理的缺失,以及商业世界中人才选拔的复杂面,在探讨这一话题时,需将其置于特定历史背景下,既不回避其争议性,也客观分析企业招聘行为与最终结局之间的关联。

Nirav Modi所控股的Firestar Diamond及Gitanjali Gems等集团,在2010年代中期曾经历快速扩张期,这种扩张不仅体现在门店数量的增加、市场份额的提升,更伴随着对各类人才的迫切需求,从公开资料和后续调查中可以梳理出,当时其招聘模式呈现出几个显著特征,对“精英背景”的偏好尤为突出,无论是管理培训生项目还是关键岗位招聘,公司倾向于招募具有国际顶尖商学院学历、海外工作经历或知名企业从业经验的候选人,这种偏好一方面源于企业全球化定位的战略需求,另一方面也迎合了当时印度商界对“国际化人才”的追捧,在财务、法务、国际业务等核心部门,不少高管职位由曾在欧美金融机构或奢侈品行业任职的人士担任,他们带来了先进的管理理念和行业资源,也为企业增添了“光环效应”。

薪酬福利体系极具竞争力,甚至带有“溢价”色彩,为了吸引和留住人才,Firestar和Gitanjali提供了远高于行业平均水平的薪资、高额绩效奖金、股权激励以及奢华的员工福利,包括海外培训、高端医疗保险等,这种高薪策略在快速扩张期能有效吸引人才,但也埋下了隐患——它可能导致招聘过度侧重于候选人的市场价值(即薪酬期望)而非其与岗位的匹配度或职业道德,当企业盈利模式本身存在缺陷时,这种高投入的招聘模式反而会成为加速资金消耗的推手,快速扩张也导致招聘流程标准化程度不足,尤其是在中基层岗位,部分业务部门可能更倾向于“即插即用”型人才,对应聘者的背景调查、价值观评估等环节不够严谨,为后续的风险管理漏洞埋下了伏笔。

从岗位需求来看,当时Nirav Modi麾下企业的招聘涵盖了多个领域,在珠宝设计领域,公司招募具有国际视野的设计师,以打造高端产品线;在市场营销方面,重点招聘擅长品牌塑造和数字营销的人才,以提升品牌在印度本土及海外市场的知名度;在供应链管理上,则需要具备国际钻石贸易经验的专业人士,以确保原材料采购和渠道畅通,值得注意的是,在法务和合规部门,尽管招聘了经验丰富的律师,但后续调查揭示,这些部门可能未能有效发挥风险预警作用,反而可能被用于设计复杂的交易结构,以掩盖欺诈行为,这反映出,招聘环节的“合规”并不等同于实际运营中的“合规”,企业文化的塑造和内部治理的有效性远比单纯的招聘资质更为关键。

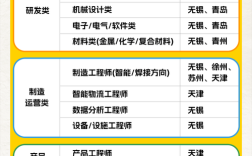

以下是当时部分核心岗位招聘需求的概览(基于公开信息整理):

| 岗位类别 | 具体职位 | 核心要求 | 招聘背景与目的 |

|---|---|---|---|

| 管理培训生 | 管理培训生(轮岗) | 顶尖商学院MBA,1-2年相关经验,优秀沟通能力,国际视野 | 储备未来管理人才,培养企业接班人 |

| 财务与资金 | 财务总监 | 跨国公司CFO经验,熟悉国际会计准则,擅长资本运作 | 支撑企业全球扩张,管理复杂财务结构 |

| 市场与品牌 | 品牌经理(国际市场) | 奢侈品行业营销经验,擅长高端品牌定位,具备多语言能力 | 提升品牌国际影响力,拓展欧美及中东市场 |

| 珠宝设计 | 首席设计师 | 国际知名珠宝设计奖项,创新能力强,熟悉高端客户需求 | 打造差异化高端产品线,提升品牌溢价 |

| 法务与合规 | 高级法律顾问 | 国际贸易法、金融法经验,熟悉跨境交易合规 | 设计复杂交易架构,应对国际法律风险(实际用途可能偏离合规初衷) |

| 供应链 | 钻石采购经理 | 国际钻石交易所工作经验,具备供应商资源,熟悉物流清关流程 | 保障原材料供应,控制采购成本 |

随着2018年 Punjab National Bank(PNB)欺诈案曝光,Nirav Modi的商业帝国迅速崩塌,大规模裁员和法律清算接踵而至,曾经被寄予厚望的精英人才团队,也因企业的违法经营而面临职业危机和法律风险,这一事件深刻揭示了,如果企业的发展建立在欺诈和虚假交易的基础上,那么无论其招聘策略多么“高端”,人才队伍多么“精英”,最终都无法逃脱失败的命运,招聘作为企业人力资源管理的入口,其重要性不仅在于填补岗位空缺,更在于确保人才与企业价值观的契合,以及为企业构建可持续发展的核心竞争力,当企业战略本身偏离正轨时,招聘环节的“精英化”可能只是加速其走向深渊的催化剂。

从更宏观的视角看,“Nirav Modi招聘”现象也反映了印度特定经济时期的一些问题:过度追求规模扩张和短期利润,忽视风险控制和内部治理;对“国际光环”的盲目崇拜,导致对人才实际能力和道德品质的考察不足;以及在企业快速上升期,可能因管理滞后而出现的流程漏洞,这些教训值得所有企业深思:招聘不仅是人力资源部门的职能,更是企业战略的重要组成部分,必须服务于企业的长期健康发展,而非短期的虚荣或不当目的。

相关问答FAQs:

Q1: Nirav Modi在欺诈案曝光前,其企业招聘的“精英化”策略是否直接导致了风险管理的缺失?

A1: “精英化”招聘策略本身并不必然导致风险管理缺失,但可能为风险滋生提供了土壤,过度依赖高薪吸引的“精英”可能更关注个人业绩和薪酬回报,而忽视对企业整体风险的把控;快速扩张期对人才的迫切需求可能导致招聘流程简化,对应聘者的背景调查和价值观评估不够深入,尤其是在法务、合规等关键岗位,若候选人缺乏坚守职业道德的意愿,或被用于设计规避监管的手段,便会形成风险漏洞,企业高层若本身具有欺诈意图,可能会刻意选择“听话”或“擅长操作复杂结构”的人才,而非真正具备风险意识的专业人士。“精英化”策略需与企业文化、治理结构相结合,否则可能成为风险管理的“短板”。

Q2: 从Nirav Modi的案例中,其他企业在招聘时可以吸取哪些关于人才选拔的教训?

A2: 其他企业可从以下几方面吸取教训:一是平衡“硬实力”与“软实力”,不仅要关注候选人的学历、背景和过往业绩,更要考察其职业道德、价值观与企业文化的契合度,尤其在财务、法务等敏感岗位,诚信应作为首要标准;二是强化招聘流程的严谨性,包括背景调查、多轮面试(引入不同部门或层级的面试官)、情景模拟等,避免“唯学历论”或“唯经验论”;三是将招聘与企业战略和风险管理相结合,确保人才选拔服务于企业的长期可持续发展,而非短期扩张冲动;四是建立有效的内部监督和制衡机制,即使招聘到“精英”人才,也需要通过制度约束和流程规范来防范个人行为可能带来的风险,避免权力过度集中,健康的招聘应着眼于构建一支既具备专业能力,又坚守商业道德的团队,这是企业基业长青的重要保障。