隐名股东作为实际出资人,虽然未在工商登记中显现股东身份,但根据实质课税原则,其从公司取得的股息红利、股权转让所得等收益仍需依法缴纳个人所得税,具体缴纳方式需结合收益类型、持股主体及税收政策综合确定,主要涉及股息红利所得和股权转让所得两类场景。

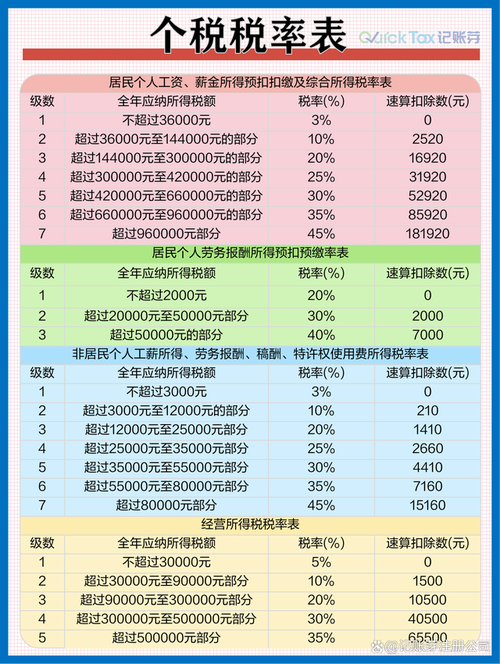

在股息红利所得方面,隐名股东需区分直接持股和间接持股两种情形,若隐名股东通过显名股东直接持有公司股权,公司向显名股东分配股息后,显名股东需按“利息、股息、红利所得”缴纳20%个税,税后收益再转给隐名股东,此时隐名股东无需重复纳税,若隐名股东通过合伙企业、信托等架构持股,则需穿透至最终受益人(隐名股东)征税:合伙企业层面,按“先分后税”原则,将股息红利分配给合伙人,隐名股东作为自然人合伙人适用5%-35%的五级超额累进税率(若为创投企业个人合伙人,可选择按20%单一税率的优惠政策);信托层面,受益人取得的信托利益需按“股息红利所得”缴纳20%个税,需注意,若隐名股东为外籍个人或港澳台居民,且符合《财政部 国家税务总局关于个人所得税若干政策问题的通知》(财税字〔1994〕020号)规定的免税条件(如从外商投资企业取得的股息红利),可享受免税优惠。

股权转让所得的个税处理更为复杂,核心在于确定计税依据和纳税主体,若隐名股东直接通过显名股东转让股权,显名股东需以股权转让收入减除股权原值和合理费用后的余额为应纳税所得额,适用20%的税率,隐名股东作为实际受益人需承担此税负,若隐名股东与显名股东约定税款由隐名股东承担,该约定仅具内部效力,不影响税务机关向显名股东追缴,显名股东缴税后可向隐名股东追偿,若通过合伙企业转让,合伙企业转让股权所得先按“经营所得”缴纳合伙企业所得税(合伙企业本身不纳税,合伙人分别纳税),隐名股东作为自然人合伙人适用5%-35%超额累进税率;若通过公司转让,需区分居民企业和非居民企业,居民企业转让股权所得需缴纳25%企业所得税,税后利润分配给隐名股东时,若符合条件可享受免税(如居民企业间的股息红利免税),否则需按20%缴纳个税。

在实操中,隐名股东需注意合规风险:一是避免通过“阴阳合同”隐匿收入,否则可能面临偷税处罚;二是确保显名股东配合提供完税凭证,否则隐名股东可能因无法证明税负承担而承担双重税负;三是若隐名股东为非居民个人,需关注《财政部 税务总局关于非居民个人和无住所居民个人有关个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局公告2019年第35号)关于境内居住时间与纳税义务的规定。

以下是不同持股架构下隐名股东个税缴纳要点对比:

| 持股架构 | 收益类型 | 纳税主体 | 税率/政策 | 备注 |

|---|---|---|---|---|

| 直接通过显名股东 | 股息红利 | 隐名股东 | 20% | 显名股东为扣缴义务人 |

| 股权转让 | 隐名股东 | 20%(差额) | 以显名股东名义转让,隐名股东承担税负 | |

| 通过合伙企业 | 股息红利 | 隐名股东 | 5%-35%超额累进(创投企业可选20%) | “先分后税”,穿透征税 |

| 股权转让 | 隐名股东 | 5%-35%超额累进(差额) | 合伙企业为纳税主体,合伙人分别纳税 | |

| 通过信托 | 股息红利 | 隐名股东 | 20% | 受益人为纳税主体 |

| 股权转让 | 隐名股东 | 20%(差额) | 信托财产转让所得归属受益人 |

相关问答FAQs

Q1:隐名股东能否直接以自己名义向税务机关申报纳税?

A1:通常不能,由于隐名股东未在工商登记中显现股东身份,税务机关以登记信息为依据,一般要求显名股东作为名义纳税义务人申报,隐名股东可通过与显名股东签订协议,约定由隐名股东承担实际税负,并在显名股东申报后凭完税凭证向其追偿,若隐名股东能提供充分证据(如出资证明、代持协议、资金流水等)证明其为实际受益人,部分地区可协调税务机关直接对隐名股东征税,但需提前与主管税务机关沟通确认流程。

Q2:隐名股东通过代持协议约定税款由显名股东承担,该协议是否具有对抗税务机关的效力?

A2:不能,根据税收法定原则,纳税义务由税法直接规定,当事人之间的约定不能改变税法规定的纳税主体和税负承担,若显名股东未依法申报纳税,税务机关仍可向其追缴税款、滞纳金及罚款,显名股东缴纳税款后可依据代持协议向隐名股东追偿,但隐名股东不能以协议为由拒绝税务机关的追缴要求,隐名股东在签订代持协议时,应明确税款承担及违约责任条款,并督促显名股东按时申报,避免因代持风险导致自身利益受损。