“动物”这个词在中文里的写法是“动物”,由“动”和“物”两个汉字组成,从字形结构来看,“动”字左边是“云”,右边是“力”,最初表示“行动、变动”的意思,与运动、活动相关;“物”字左边是“牛”,右边是“勿”,本义指万物、物品,后泛指客观存在的事物,两个字结合,“动物”便特指那些具有运动能力、能够进行自主活动的生物,区别于植物、微生物等其他生命形式,在汉字系统中,这类由两个或多个表意部件组合而成的形声字或会意字,往往能精准概括事物的核心特征,体现了中文造字的逻辑智慧。

从语言发展的角度看,“动物”一词的书写和使用经历了漫长的演变,在古代汉语中,对动物的称呼更为多样,如“禽兽”“虫鱼”等,不同字眼对应不同类群的生物,如“禽”指鸟类,“兽”指哺乳动物,“虫”则泛指包括昆虫在内的多种小型生物,随着自然科学的进步,人们对生物分类的认识逐渐系统化,“动物”作为生物学上的一个大类,其内涵和外延被明确界定,涵盖了从原生动物、海绵动物到节肢动物、脊索动物等多个门类,总数超过150万种,现代汉语中,“动物”已成为涵盖所有运动型生物的统称,其书写形式固定为“动物”,在生物学、生态学、日常交流等场景中被广泛使用。

在书写规范上,“动物”的笔画顺序需遵循汉字书写的基本规则:“动”字先写“云”部的横、点、横折、点,再写“力”部的横折钩、撇;“物”字先写“牛”部的撇、横、横、竖,再写“勿”部的撇、横折钩、撇,正确的笔画顺序不仅有助于书写美观,更能保证汉字结构的规范性,尤其在数字化时代,手写输入法的识别准确率也与笔画顺序密切相关,在书法艺术中,“动物”二字的书写风格多样,楷书端庄工整,行书流畅自然,草书则简练奔放,不同的字体风格赋予了文字以艺术美感,也反映了汉字在不同文化载体中的表现力。

从文化内涵层面,“动物”一词承载了丰富的象征意义,在中国传统文化中,动物常被赋予特定的文化符号,如龙象征祥瑞、凤象征吉祥、龟象征长寿,这些动物形象融入神话传说、民俗艺术中,成为文化记忆的重要组成部分,成语、俗语中也常见动物的身影,如“虎虎生威”形容勇猛有力、“狐假虎威”比喻依仗他人作恶、“井底之蛙”比喻见识短浅,这些表达通过动物的行为特征传递深刻的人生哲理,在现代社会,动物保护意识的提升让“动物”一词更添生态伦理的维度,“动物福利”“濒危动物保护”等概念的普及,体现了人类与自然和谐共生的价值追求。

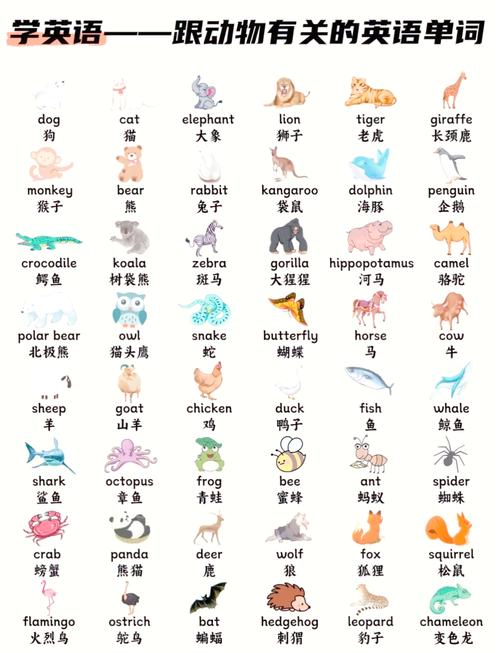

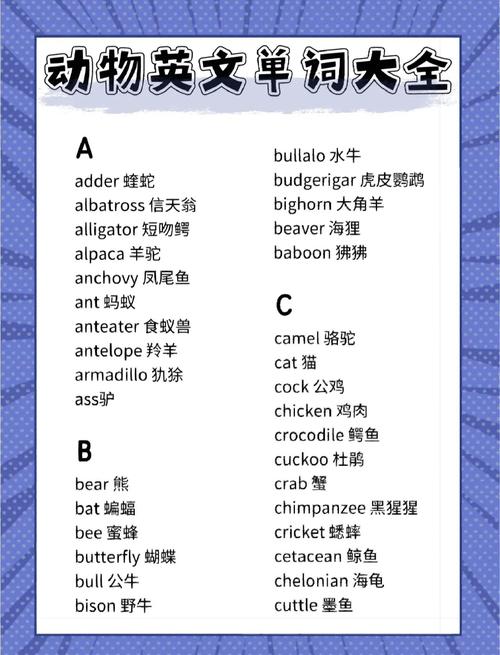

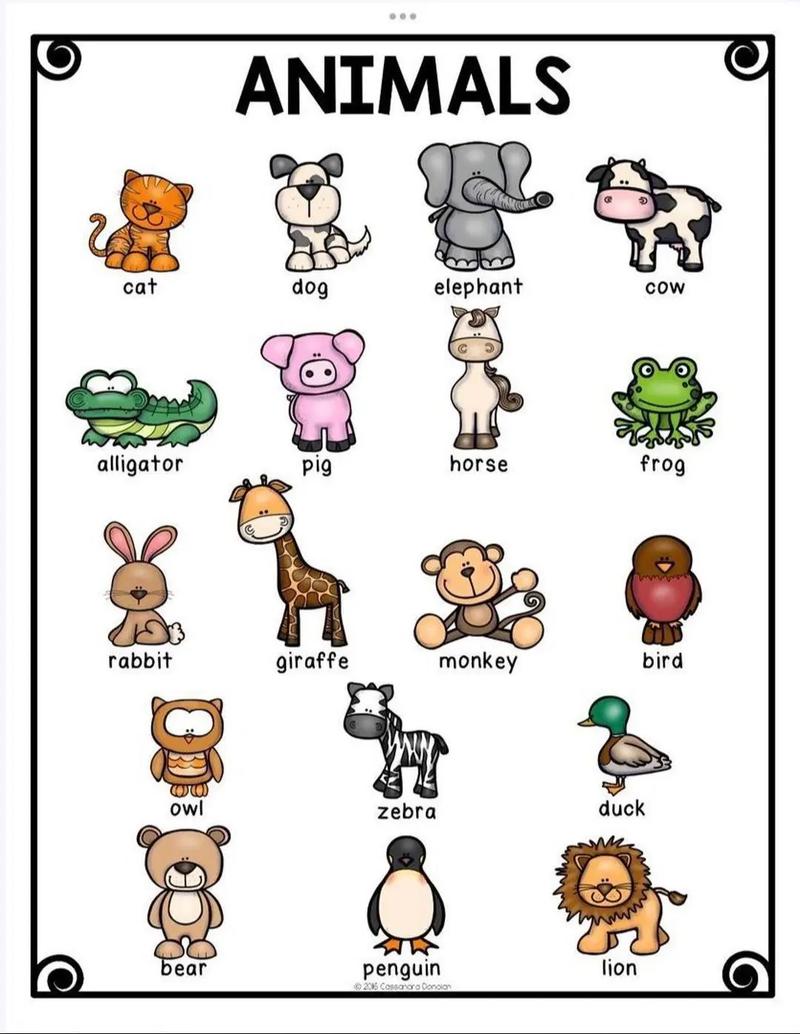

从教育学习的角度,“动物”是儿童语言启蒙和认知发展的重要词汇,家长和教师常通过图片、视频、故事等形式帮助孩子认识动物,如“大熊猫”“长颈鹿”“蝴蝶”等具体物种,让孩子在观察中理解“动物”的共性特征——能够自主运动、需要摄取食物、具有新陈代谢等,这种从具体到抽象的认知过程,不仅丰富了孩子的词汇量,也培养了他们对自然生命的兴趣和尊重,在对外汉语教学中,“动物”作为基础词汇,往往较早出现在教材中,外国学习者通过学习“动物”的写法、发音及相关文化表达,能更深入地理解中文与自然世界的关联。

从科学传播的角度,“动物”的书写和命名是生物学研究的基础,科学家为新发现的动物物种命名时,需遵循国际动物命名法规,采用拉丁文作为正式学名,同时中文译名则力求准确反映物种特征,如“大熊猫”的“大”指体型较大,“猫”因面部似猫而得名;“中华穿山甲”的“中华”标明分布区域,“穿山甲”描述其掘穴习性,这些规范的命名和书写,确保了科学信息的准确传递,也为跨文化交流提供了便利,在科普文章、纪录片中,“动物”一词频繁出现,配合生动的描述和影像,将奇妙的动物世界呈现给大众,激发公众对自然科学的好奇心。

从跨语言比较的视角看,“动物”在不同语言中有不同的书写形式和词源背景,英语中“animal”源自拉丁语“animalis”,原意为“有生命的、呼吸的”,与希腊语“anemos”(风)相关,暗示生命与呼吸的关联;法语“animal”、西班牙语“animal”等均源自同一词根,反映了印欧语系的同源关系,日语中借用汉字书写“动物”,发音为“dōbutsu”,保留了汉字的文化内涵;俄语“животное”则源于“живой”(活的),强调生命的活性,这种差异体现了不同语言对“动物”概念的认知侧重,也展现了人类在观察自然时的共通性与文化独特性。

从书写技术的演变看,“动物”的呈现方式随着科技进步而不断丰富,在古代,动物形象被刻画在甲骨、青铜器、帛画上,如商周时期的青铜器纹饰中常有虎、象等动物图案;汉代画像石中,龙、凤、麒麟等神兽形象栩栩如生,这些图像与“动物”的文字书写相互补充,共同构建了动物的文化表征,近代印刷术的普及让“动物”以标准字体出现在书籍、报刊中;现代数字技术则通过动画、VR等形式,让动物形象从文字走向立体互动,如《动物世界》纪录片、《疯狂动物城》等影视作品,通过动态影像生动展现了动物的行为特征和生存环境,拓展了人们对“动物”的认知维度。

从社会应用的角度,“动物”的书写涉及多个领域,在法律层面,《中华人民共和国野生动物保护法》中明确保护“珍贵、濒危野生动物”,规范的文字书写确保了法律条文的严谨性;在广告领域,“动物”元素常被用于品牌标识,如“熊猫”“老虎”等形象,传递力量、自然等品牌理念;在网络语言中,“动物”也衍生出趣味性表达,如“社畜”自嘲为“被社会驯化的动物”,“萌宠”则指可爱的宠物动物,这些新用法反映了语言的活力和时代特征。

“动物”一词的写法看似简单,却融合了汉字造字智慧、语言演变规律、文化象征内涵、科学命名逻辑等多重维度,从甲骨文到简体字,从神话符号到科学术语,“动物”的书写不仅记录了人类对自然生命的认知历程,也承载着丰富的文化意义和社会价值,在书写和使用这个词的过程中,我们既是在传递信息,也是在与自然、历史和文化进行对话,感受文字背后的生命温度与智慧光芒。

相关问答FAQs

Q1:为什么“动物”的“物”字是“牛”字旁?

A:“物”字的甲骨文和金文中,左边是“牛”,右边是“勿”,最初表示“杂色的牛”,后引申为“万物、物品”,古代农耕社会中,牛是重要的生产资料和财富象征,因此用“牛”作为表意部件,与“种类、繁多”的含义结合,逐渐演变为表示“客观事物”的“物”,在“动物”一词中,“物”泛指生物类别,与“动”结合,特指能自主活动的生物。

Q2:如何区分“动物”和“植物”在书写和意义上的不同?

A:书写上,“动物”由“动”“物”组成,“植物”由“植”“物”组成,区别在于第一个字:“动”强调“运动、活动”,“植”本义为“栽种、生长”,分别对应动物和植物的核心特征——动物能自主运动,植物通过光合作用固定生长,意义上,动物属于异养生物,需摄取有机物获取能量,具有神经系统和运动能力;植物属于自养生物,能通过光合作用制造养分,通常固定生长,两者在生物学分类中分属不同界,共同构成生态系统的重要组成部分。