在当前复杂多变的社会环境中,某些特殊行业对人才的需求始终存在,杀手招聘信息”这一极具争议的话题往往能引发广泛关注,尽管此类信息涉及违法活动,但从社会研究、犯罪心理学或猎奇文化等角度出发,我们可以对这类信息的常见特征、传播渠道及潜在风险进行客观分析,以揭示其背后的社会现象。

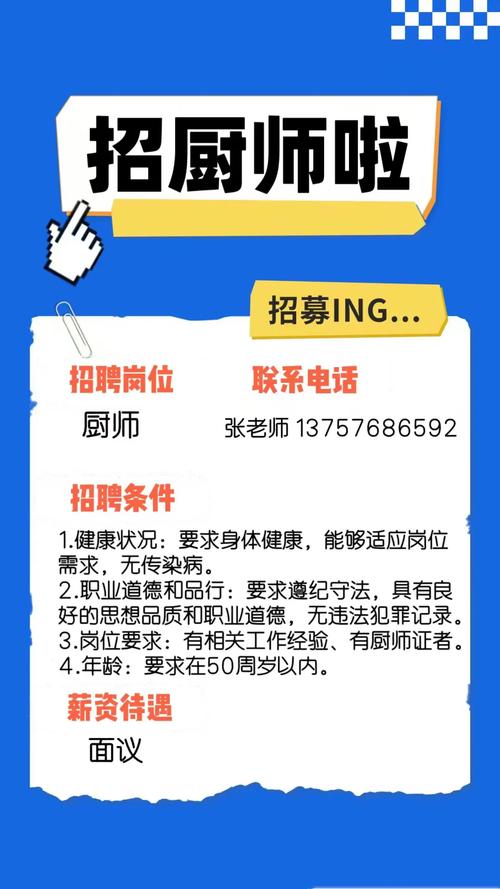

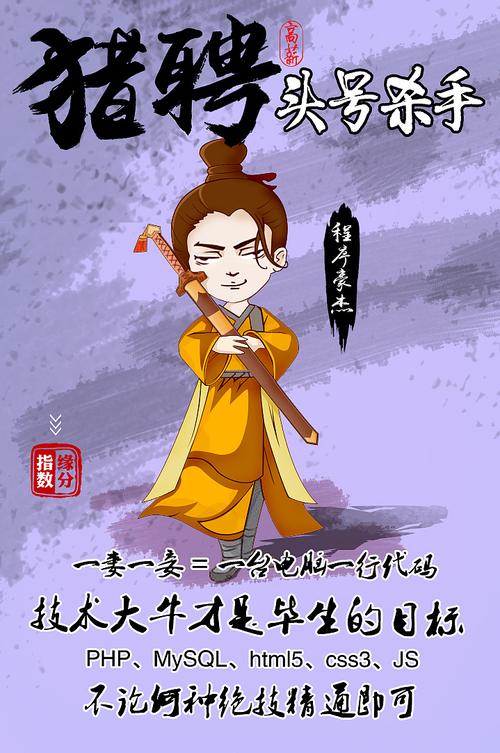

招聘信息的常见伪装形式

真实的“杀手招聘信息”通常会通过高度隐晦的表述规避法律审查,常见伪装方式包括:

- 职业术语替换:用“清道夫”“问题解决专家”“风险评估师”等词汇替代“杀手”,将任务描述为“特殊清理”“纠纷调解”“资产保护”等。

- 技能要求包装:强调“抗压能力”“极端环境适应力”“精准执行能力”,实则要求具备格斗、潜行、武器使用等非法技能。

- 报酬结构模糊化:以“项目提成”“任务奖金”形式支付报酬,金额可能高达六位数甚至七位数,但需通过加密货币或现金交易完成。

以下为虚构的“杀手招聘信息”常见要素对比表(注:以下内容仅为示例,不涉及真实信息):

| 要素类别 | 表面表述 | 实际含义 |

|---|---|---|

| 职位名称 | 高级风险顾问 | 职业杀手 |

| 特殊场景资产保全 | 针对个人的非法清除行动 | |

| 任职要求 | 具备独立判断能力,无犯罪记录 | 有暴力犯罪前科,心理素质稳定 |

| 薪酬福利 | 项目制分红,终身医疗保障 | 按任务付费,提供逃亡支持 |

信息传播的隐蔽渠道

此类招聘信息极少通过公开平台发布,主要依赖以下暗网渠道:

- 加密通讯工具:如Telegram的私密频道、Signal的封闭群组,采用邀请码制筛选成员。

- 暗网论坛:在“深网”中,部分论坛以“灰色服务”为名发布任务,需通过比特币支付会员费才能查看。

- 现实接头暗号:通过特定酒吧、地下拳赛等场所,使用暗语(如“需要园艺师”“管道工报价”)进行线下联络。

潜在风险与社会危害

- 法律风险:参与者无论作为招聘方或受雇方,均涉嫌故意杀人、组织黑社会性质组织等重罪,最高可判处死刑。

- 人身安全威胁:此类行业内部存在“黑吃黑”现象,任务执行后可能被雇主灭口或遭同行追杀。

- 社会秩序破坏:个人恩怨、商业竞争等纠纷通过非法手段解决,将严重冲击法治社会根基。

真实案例警示

2022年某跨国犯罪集团通过暗网招募“杀手”,目标为商业竞争对手,最终导致3名无辜者遇害,主犯落网后供述,其招聘信息伪装为“安保顾问”,要求应聘者提供“反侦察能力证明”,实际是测试其能否规避警方追踪,该案中,部分受雇者仅为经济利益参与,最终均面临终身监禁的刑罚。

社会层面的反思

此类信息的存在折射出部分群体对“快速致富”或“极端权力”的畸形追求,同时也暴露了社会治理中的薄弱环节,需加强对暗网监控和加密货币交易的监管;应通过心理健康教育、就业帮扶等措施,减少高危人群的犯罪动机。

相关问答FAQs

Q1:如何识别网络上是否隐藏着真实的“杀手招聘信息”?

A1:尽管招聘信息会进行伪装,但仍存在可疑特征,要求应聘者具备“反侦查能力”“无家庭牵挂”等异常条件;报酬以“一次性项目费”为主且金额畸高;沟通中频繁使用暗语(如“处理干净”“不留痕迹”),若发现此类信息,应立即向公安机关网安部门举报,切勿自行调查或传播。

Q2:如果误入此类招聘陷阱,应如何自保?

A2:若不慎接触到疑似非法招聘信息,需做到三点:① 立即切断与对方的联系,避免提供任何个人信息;② 保留聊天记录、转账凭证等证据,向警方报案;③ 若已涉及线下接触,需确保人身安全,必要时前往公共场所或报警求助,法律对受害者有明确保护条款,主动配合调查可争取从轻处理。