招聘面试感受

最近参加了几场不同行业的招聘面试,整个过程下来感触颇深,既看到了企业用人的标准变化,也体会到求职者在面试中的心态博弈,面试早已不是简单的“一问一答”,更像是一场综合能力的立体呈现,从准备环节到临场发挥,每一个细节都可能影响最终结果。

在准备阶段,我发现企业对候选人的背景调研越来越深入,某互联网公司的HR在面试前就详细翻看了我的 LinkedIn动态和过往项目作品,甚至提到了我半年前在行业论坛的一篇评论,这提醒我,如今求职者的“数字足迹”已成为面试的重要参考,个人品牌建设需要贯穿职业发展的始终,针对岗位要求的“定制化准备”也至关重要,比如应聘运营岗位时,我提前梳理了过往用户增长案例的数据逻辑,并用STAR法则(情境-任务-行动-结果)重新组织语言,这在回答行为面试题时显得条理清晰,获得了面试官的认可。

面试过程中的观察同样收获良多,不同企业的面试风格差异显著:传统企业更注重稳定性,会深入询问职业规划和对企业文化的认同感;而初创公司则更关注解决问题的能力,曾有一场面试直接要求现场分析一个用户流失案例,限时15分钟给出解决方案,这种差异让我意识到,面试前必须深入研究企业特点,“一岗一策”的应对方式比通用模板更有效,非语言信号的细节也不容忽视,多数面试官会在候选人回答问题时记录要点,此时保持眼神交流、语速适中,避免过多小动作,能传递出自信从容的状态。

面试后的反思环节同样关键,在一轮终面后,面试官明确指出我的数据分析能力与岗位要求存在差距,这让我意识到需要系统学习SQL和Python数据处理工具,我也发现部分企业存在“面试体验”的优化空间:比如某公司安排了三轮重复的背景调查,流程冗长;而另一家则在面试结束后主动反馈改进建议,这种细节往往能体现企业的管理水平,对于求职者而言,无论结果如何,每次面试都是复盘学习的机会,及时记录问题和改进方向,能形成螺旋式成长。

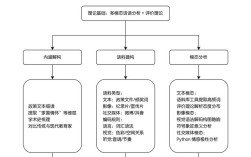

以下是我总结的面试关键环节对比:

| 阶段 | 核心要点 | 注意事项 |

|---|---|---|

| 面试前 | 岗位研究、个人品牌梳理、模拟演练 | 避免泛泛准备,需结合企业业务和岗位JD定制内容 |

| 面试中 | 行为逻辑表达、非语言信号、互动提问 | 回答时用数据支撑观点,适当反问体现思考深度 |

| 面试后 | 复盘总结、持续学习、关系维护 | 24小时内发送感谢信,无论成败都获取具体反馈 |

相关问答FAQs:

Q1:面试时遇到不会的问题应该如何应对?

A:遇到知识盲区时,坦诚承认比回避更佳,可以先简要说明相关领域的认知基础,再表达学习意愿,“关于XX技术的细节我目前了解有限,但在过往项目中接触过类似场景,我可以通过XX方式快速掌握,是否方便分享这个岗位最需要解决的问题?我会针对性准备。”这种既诚实又主动的态度,往往能展现候选人的成长潜力。

Q2:如何判断面试中企业是否真正重视候选人?

A:可通过细节观察企业的诚意:一是面试流程是否高效,比如是否提前告知环节、准时开始;二是是否提供具体岗位信息,包括团队结构、考核指标等;三是面试官是否主动分享个人工作体验,而非机械提问,如果企业全程回避实际问题,或承诺的后续沟通(如反馈时间)未兑现,可能意味着该岗位并非优先级较高的招聘需求。