网页访问优化是提升网站性能、改善用户体验和增强搜索引擎排名的核心环节,涉及技术、内容、服务器配置等多个维度的协同优化,以下从关键策略和具体实施方法展开详细说明。

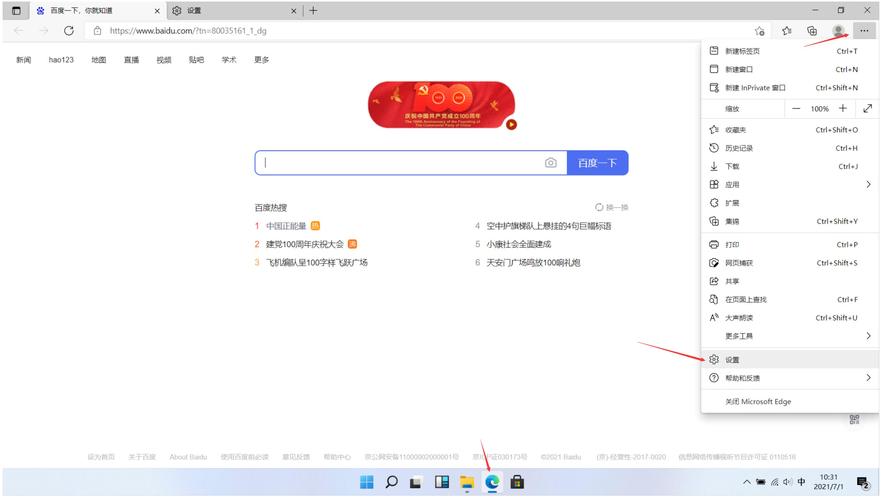

前端资源优化:加载速度的基石

前端资源是用户最先接触的部分,其加载效率直接影响用户留存。

- 压缩与合并资源:通过工具(如Webpack、Gulp)对HTML、CSS、JavaScript文件进行压缩,移除空格、注释及冗余代码;将多个小文件合并为少量大文件,减少HTTP请求数量,将10个CSS文件合并为1个,可减少9次网络请求。

- 图片优化:采用NextGen格式(如WebP、AVIF)替代传统JPEG/PNG,在同等质量下减少30%-50%的体积;通过CDN分发图片,利用边缘节点缓存降低延迟;对大图使用懒加载(Lazy Loading),仅加载可视区域内的图片,非首屏图片延迟加载。

- 代码分割与按需加载:对JavaScript进行代码分割(Split Chunks),按路由或功能模块加载,避免首屏加载过大的JS包;使用动态导入(Dynamic Import)技术,仅在用户触发特定操作时加载对应资源。

服务器与网络优化:提升响应效率

服务器性能和网络传输效率是网页访问的“隐形推手”。

- CDN加速分发网络将静态资源(图片、CSS、JS)缓存到全球边缘节点,用户访问时从最近节点获取数据,降低延迟,国内用户访问部署在CDN上的网站,响应速度可提升50%以上。

- 启用HTTP/2或HTTP/3:HTTP/2支持多路复用、头部压缩和服务器推送,允许多个请求并行传输,避免队头阻塞;HTTP/3进一步优化了传输协议,弱网环境下性能更优。

- 服务器配置优化:采用Nginx或Apache作为反向代理,启用Gzip/Brotli压缩算法,减少传输数据量;配置缓存策略(如Expires头、Cache-Control),对静态资源设置长期缓存,减少重复请求;使用负载均衡(Load Balancing)分散流量,避免单点故障。

数据库与后端优化:保障数据处理效率

后端性能直接影响网页内容的生成速度。

- 查询优化:对数据库表建立索引(如MySQL的B-Tree索引),避免全表扫描;优化SQL语句,减少复杂查询(如子查询、JOIN操作),使用EXPLAIN分析查询计划。

- 缓存机制:引入Redis或Memcached缓存热点数据(如首页内容、用户信息),减少数据库压力;对不常变化的数据(如配置信息)设置本地缓存(如Guava Cache)。

- 异步处理:将耗时操作(如日志记录、邮件发送)放入消息队列(如RabbitMQ、Kafka),通过异步任务处理,避免阻塞主线程。

用户体验优化:降低跳出率

用户感知的“速度”不仅取决于加载时间,还涉及交互流畅度。

- 首屏渲染优化:优先加载首屏所需资源(Critical CSS),将首屏CSS内联到HTML中;将非关键JS移至页面底部或异步加载,避免阻塞页面渲染。

- 交互响应优化:使用防抖(Debounce)和节流(Throttle)技术控制高频事件(如滚动、输入);对按钮、链接等交互元素添加加载状态,避免用户重复点击。

- 移动端适配:采用响应式设计(Responsive Design)或移动优先(Mobile First)策略;优化触摸目标大小(建议不小于48x48px),减少误操作;禁用移动端缩放,避免页面布局错乱。

SEO与性能监控:长期优化闭环

- SEO友好优化:优化URL结构(如使用短横线分隔关键词)、添加语义化标签(如

<header>、<article>)、设置规范的robots.txt和sitemap.xml;通过<meta name="viewport">确保移动端适配。 - 性能监控与分析:使用Google PageSpeed Insights、Lighthouse等工具定期检测性能指标(如FCP、LCP、CLS);接入APM工具(如New Relic、Dynatrace)监控服务器响应时间和错误率;通过用户行为分析(如Hotjar)识别性能瓶颈。

技术对比与选择参考

| 优化方向 | 常用工具/技术 | 适用场景 |

|---|---|---|

| 图片压缩 | TinyPNG、Squoosh、ImageOptim | 批量处理网站图片 |

| 代码合并 | Webpack、Rollup、Gulp | 多文件项目构建 |

| CDN服务 | Cloudflare、阿里云CDN、腾讯云CDN | 全球用户访问的静态资源加速 |

| 数据库缓存 | Redis、Memcached、Varnish | 高并发场景下的热点数据缓存 |

| 性能监控 | New Relic、Datadog、Prometheus | 企业级应用性能实时监控 |

相关问答FAQs

Q1: 如何判断网页访问优化的效果?

A: 可通过以下指标综合评估:

- 技术指标:使用Lighthouse检测FCP(首次内容绘制,目标<1.5秒)、LCP(最大内容绘制,目标<2.5秒)、CLS(累积布局偏移,目标<0.1);通过WebPageTest测试不同网络环境下的加载时间。

- 用户行为指标:通过Google Analytics分析跳出率(Bounce Rate)、会话时长(Session Duration);使用热力图工具观察用户滚动深度和点击行为。

- 业务指标:转化率(如注册、购买)的提升,直接反映优化对用户决策的影响。

Q2: 网页访问优化是否需要考虑成本?如何平衡性能与投入?

A: 优化需结合成本效益分析:

- 低成本方案:资源压缩、图片懒加载、启用Gzip等操作几乎无成本,但可显著提升性能;

- 中等成本方案:CDN服务按流量计费,中小型网站可选择基础套餐;代码分割和缓存优化需开发投入,但长期收益明显;

- 高成本方案:如自建边缘节点、引入专业APM工具,适合大型电商平台或高并发业务。

建议优先实施低成本方案,通过监控数据确定瓶颈后,再针对性投入资源,避免过度优化。