谷歌招聘李开复这一事件在科技行业和人才管理领域都曾引发广泛讨论,它不仅涉及一位顶尖职业经理人的个人选择,更折射出跨国科技公司在中国市场的战略布局、人才竞争逻辑以及企业文化融合的深层议题,要理解这一事件,需要从李开复的个人背景、谷歌当时的全球战略、中国市场的特殊性以及双方需求的多重维度展开分析。

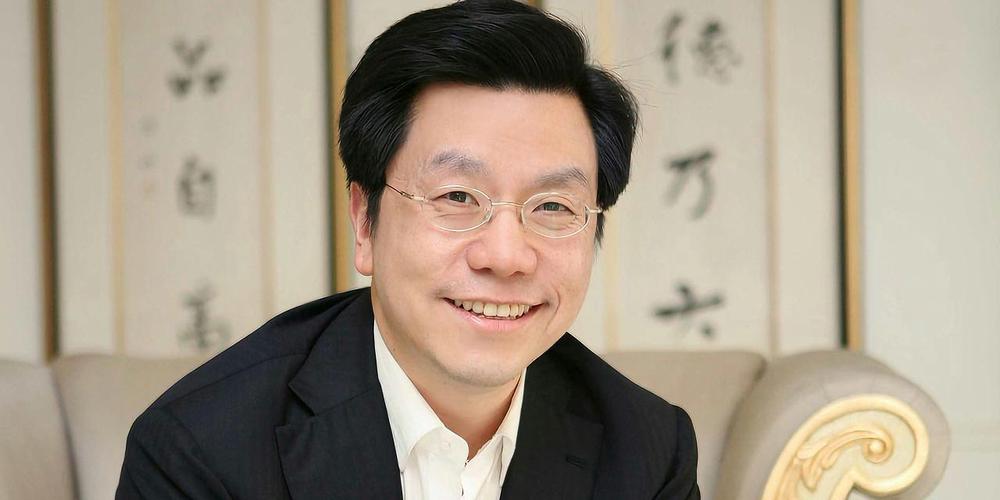

李开复在2005年加入谷歌时,已是全球科技行业公认的权威人物,他于1961年出生于中国台北,后赴美留学,获得卡内基梅隆大学计算机博士学位,曾在苹果、SGI等公司担任重要职务,1998年回国创办微软中国研究院(后更名为微软亚洲研究院),并成功将其打造为世界顶级的研究机构,培养出大量后来成为中国科技行业中坚力量的人才,在微软的七年,李开复不仅展现出卓越的技术管理能力,更深刻理解了中国市场的文化特性和人才生态,这种“中西合璧”的背景使他成为连接全球科技资源与中国本土市场的理想桥梁,而谷歌作为当时全球搜索引擎的绝对霸主,在2005年正面临全球扩张的关键期,尤其是在中国市场的布局上迫切需要既懂技术、又懂本地化运营的领军人物。

从谷歌的角度看,2005年的中国互联网市场正处于爆发前夜,本土搜索引擎如百度已凭借对用户习惯的精准把握迅速崛起,对谷歌的市场份额构成直接威胁,尽管谷歌在2000年就推出了中文版服务,但团队缺乏对中国市场的深度理解,产品策略和运营模式仍带有浓厚的“美国总部”色彩,难以适应中国用户的搜索需求和使用场景,李开复的加入被视为谷歌破解“中国困局”的关键一步:他在中国科技界的声望和影响力能够帮助谷歌快速建立品牌认知度和行业信任;他在微软中国研究院的成功经验证明了他具备组建本土化团队、推动技术创新的能力,而这正是谷歌在中国最需要的,谷歌CEO埃里克·施密特曾多次公开表示,李开复的加入是谷歌“全球战略中至关重要的一环”,其目标不仅是提升谷歌在中国的市场份额,更是要“将谷歌的创新精神与中国的人才优势相结合”。

从李开复的个人选择来看,离开微软加入谷歌既是职业发展的新机遇,也是对个人价值观的践行,在微软期间,他主导的研究院虽然技术成果丰硕,但更多是面向全球的基础研究,与商业产品的结合相对有限;而谷歌作为一家以技术创新驱动商业成功的公司,其“整合全球信息,使人人皆可访问并从中受益”的使命与李开复长期倡导的“技术改变世界”的理念高度契合,谷歌当时在中国市场的“从零开始”状态,给了李开复更大的施展空间——他可以按照自己对市场的理解,从零搭建团队、制定产品策略、推动本地化创新,这种“创业式”的挑战对一位职业经理人而言具有极强的吸引力,2005年7月,李开复正式以谷歌全球副总裁兼大中华区总裁的身份亮相,成为当时中国互联网行业最受瞩目的“空降兵”。

李开复在谷歌的职业生涯并非一帆风顺,其中最大的挑战来自于中美文化差异、市场竞争压力以及法律与政策的复杂性,作为大中华区总裁,他需要同时应对美国总部的全球化战略与中国市场的本土化需求之间的张力:谷歌总部希望保持全球产品的一致性和技术标准的统一;中国用户对搜索结果的个性化、本地化需求又要求产品必须深度适配本土场景,在搜索算法优化、内容审核机制、市场推广策略等方面,李开复的团队都需要在“全球标准”与“本地需求”之间寻找平衡点,这种平衡难度极大,百度等本土竞争对手的强势崛起,使得谷歌在中国市场的份额增长始终未达预期,尽管李开复带领团队推出了一系列针对中国用户的产品优化(如谷歌音乐、谷歌地图本地化版本等),但市场份额仍从2005年的约26%下滑至2009年的不足30%,与百度超过60%的份额形成鲜明对比。

除了市场竞争,法律与政策环境的变化也给李开复的工作带来了巨大挑战,2006年,谷歌因未能按照中国监管要求过滤搜索结果,面临中国政府的审查和舆论压力,最终不得不推出“谷歌中国”的独立版本,并接受内容审查机制,这一决定引发了关于“企业价值观与本地法规冲突”的全球讨论,也让李开复处于舆论的风口浪尖——他需要在维护谷歌“不作恶”的企业价值观与遵守中国法律法规之间做出艰难抉择,尽管他多次公开表示“谷歌中国会遵守中国的法律,同时也会坚持谷歌的全球价值观”,但这种“双重标准”的实践始终伴随着争议。

2009年,李开复与谷歌之间的矛盾公开化,最终以他离开谷歌创办创新工场告终,关于离职原因,双方说法不一:谷歌官方称是“战略调整,取消大中华区总裁职位”,而李开复则在回忆录中表示,离职是因为与谷歌在“中国战略的自主权”上存在分歧,他认为谷歌总部对中国市场的重视不足,决策流程过于缓慢,导致错失发展机遇,尽管如此,李开复在谷歌的四年间,依然为中国科技行业留下了深远影响:他主导组建的谷歌中国团队后来成为多家中国独角兽公司的创始团队核心(如美团、知乎等);他推动的“谷歌校园招聘”计划,为中国互联网行业培养了大量技术人才;他提出的“技术人才应具备的七大素质”(扎实基础、数学编码、科学素养、批判性思维、主动性、沟通能力、团队精神),至今仍被许多科技企业作为人才评估的标准。

从更宏观的视角看,谷歌招聘李开复的事件,本质上是全球化科技公司在新兴市场进行人才本地化战略的一个典型案例,它揭示了跨国企业在拓展新兴市场时面临的普遍困境:如何在保持全球一致性的同时实现本地化适配?如何将全球价值观与本地法规相融合?如何吸引并留住既懂全球规则、又懂本土文化的顶尖人才?这些问题至今仍是跨国科技公司在全球化布局中需要持续探索的课题,而李开复个人的职业选择与经历,则反映了中国科技人才在全球舞台上的崛起——他们不再仅仅是技术的执行者,而是成为连接全球创新网络与本土市场生态的关键枢纽,这种角色的转变,正在重塑全球科技行业的竞争格局。

以下是相关问答FAQs:

Q1:李开复在谷歌的主要成就是什么?

A1:李开复在谷歌(2005-2009年)期间的主要成就包括:1. 组建了谷歌中国核心团队,培养了大量后来成为中国科技行业骨干的人才;2. 推动谷歌产品的本地化优化,如推出谷歌音乐、谷歌地图中文版等,提升了谷歌在中国市场的用户体验;3. 建立了谷歌中国的校园招聘体系,为中国互联网行业输送了高素质技术人才;4. 通过公开演讲和出版书籍(如《做最好的自己》),传播了创新和技术人才理念,影响了一代中国青年。

Q2:李开复离开谷歌的原因是什么?

A2:李开复离开谷歌的原因是多方面的:1. 战略分歧:他认为谷歌总部对中国市场的重视不足,决策流程过于缓慢,导致中国团队难以快速响应本地市场需求;2. 职业发展诉求:他希望从“大企业管理者”转向“创业导师”,更直接地帮助中国年轻创业者;3. 个人价值观:创新工场的“天使投资+创业孵化”模式更符合他“培养人才、推动创新”的个人理想,谷歌在2009年宣布取消“大中华区总裁”职位,也被视为双方矛盾公开化的导火索。