在信息爆炸的时代,我们每天被海量信息包围,从社交媒体新闻、朋友圈推送,到专业领域的行业报告,信息的真实性、准确性和可靠性直接影响我们的判断与决策,掌握科学的信息核查方法成为每个人的必备能力,信息核查并非简单的“搜索-确认”,而是一套系统性的流程,涉及来源验证、逻辑分析、交叉印证等多个环节,需要我们保持批判性思维,从多维度拆解信息要素,逐步还原事实全貌。

明确信息核查的核心目标

信息核查的首要目标是判断信息的“可信度”,具体可拆解为三个维度:一是真实性,即信息是否客观存在,是否存在虚构或夸大;二是准确性,即数据的精确性、事件细节的准确性,是否有误差或误导;三是完整性,即信息是否被断章取义,是否隐藏了关键背景或相反证据,看到“某食品致癌”的结论时,需先确认是否有权威研究支撑(真实性),再看研究的样本量、实验设计是否严谨(准确性),最后了解该研究是否未提及剂量限制或长期影响(完整性)。

信息核查的系统化步骤

评估信息来源的权威性与可信度

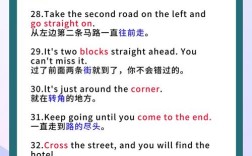

信息来源是核查的起点,不同来源的可信度差异显著,可按优先级将来源分为三类:权威信源(如政府机构、学术期刊、国际组织、主流媒体)、专业信源(如行业协会、领域专家、正规出版机构)、一般信源(如自媒体、论坛、个人博客),对于权威信源,需关注其发布资质(如是否具备官方认证)、专业领域匹配度(如医学信息需来自医疗权威机构);对于专业信源,需验证专家的背景(如学历、从业经历、是否有利益冲突);对于一般信源,需保持高度警惕,尤其当信息涉及敏感话题或颠覆常识时,某自媒体声称“某疫苗导致不良反应”,需对比国家药监局、世界卫生组织的官方通报,而非仅凭个案描述判断。

拆解信息要素,验证细节一致性

完整的信息通常包含时间、地点、人物、事件、数据、原因等要素,核查时需逐一验证其合理性,一则“某企业年营收增长200%”的新闻,需确认:时间范围(是否为季度数据而非全年)、数据来源(是否来自企业财报还是第三方估算)、对比基准(与去年同期相比还是行业平均水平),若信息中出现模糊表述(如“专家认为”“研究显示”),需进一步追问“哪位专家”“哪个研究”,避免被笼统概括误导,需注意信息内部的逻辑一致性,如“某产品既宣称‘纯天然无添加’,又标注‘含有防腐剂’”,则明显存在矛盾。

运用交叉验证法,多源信息比对

单一来源的信息可能存在偏见或错误,需通过多个独立信源交叉印证,看到“某地发生地震”的消息,可同时查询中国地震台网、美国地质调查局(USGS)、当地官方媒体的信息,若三者数据(震级、震中位置)基本一致,则可信度较高;若仅依赖某自媒体的“独家报道”,则需谨慎对待,交叉验证时,尽量选择立场不同、无利益关联的信源,如对于政策解读,可同时参考官方文件、智库分析、行业媒体的观点,避免因信源立场单一导致认知偏差。

辨别信息中的常见逻辑谬误与误导手段

虚假信息常通过逻辑谬误和误导手段包装,需具备识别能力,常见类型包括:断章取义(截取部分数据掩盖整体事实,如“某药有效率达90%”未说明仅针对特定症状)、因果倒置(将相关性误认为因果性,如“冰淇淋销量上升与溺水事故增加同时发生”但无因果关系)、情绪煽动(使用“震惊”“必看”等词汇激化情绪,弱化事实论证)、虚假归因(将巧合事件归因为某种原因,如“某球星戴某品牌手环后表现优异”),遇到此类信息时,需剥离情绪化表达,回归事实本身,追问“证据是什么”“是否有其他可能性”。

关注信息的时间动态与背景更新

信息的可信度可能随时间变化,尤其是动态发展的事件(如疫情数据、政策调整),需注意信息的发布时间,优先选择最新数据,并查看是否有后续更新或更正,某早期研究声称“某药物无效”,但后续临床试验证明其有效,则早期信息的参考价值需降低,需了解信息产生的背景,如“某国失业率上升”需结合其经济周期、产业结构调整等背景分析,而非孤立看待数据。

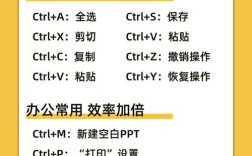

信息核查的实用工具与方法

- 工具辅助:利用事实核查网站(如Snopes、PolitiFact、腾讯较真、中国事实核查平台)快速验证热点信息;通过学术数据库(如知网、PubMed、Google Scholar)查找研究原文;使用反向搜索工具(如Google Images、百度识图)验证图片是否被篡改或移用。

- 数据溯源:对于引用的数据,尽量追溯到原始来源(如政府统计公报、企业年报、国际组织数据库),避免通过二手渠道传播失真数据。

- 常识判断:当信息与基本常识严重冲突时(如“喝水能治愈糖尿病”),需保持警惕,常识是筛选信息的“第一道防线”。

信息核查的注意事项

- 避免确认偏误:不因信息符合自身预期而忽略核查,需以客观证据为依据;

- 区分事实与观点:事实是可验证的客观陈述(如“今天气温25℃”),观点是主观判断(如“今天天气很凉爽”),需明确区分;

- 尊重复杂性:部分问题(如科学争议、社会事件)可能无绝对答案,需接受“不确定性”,避免追求非黑即白的结论。

相关问答FAQs

Q1:看到朋友圈转发的“养生秘方”,如何快速判断其可信度?

A1:可从三步入手:①查来源,看是否来自正规医疗机构或权威健康平台(如“丁香医生”“央视新闻”),而非匿名账号;②看证据,若仅用“案例证明”“专家说”而无具体研究或数据支撑,需谨慎;③验常识,如“吃某食物能排毒”违背医学常识(人体自身有代谢系统),此类信息多为谣言,同时可搜索“秘方名称+谣言”等关键词,查看事实核查平台的结论。

Q2:面对不同媒体对同一事件的报道,内容存在差异时该如何处理?

A2:首先对比报道的信源权威性,优先选择具备采编资质的主流媒体和专业信源;其次分析差异点,若仅是表述方式不同(如“伤亡数人”与“2人受伤”),需进一步核实原始数据;若立场或结论完全相反(如“事件由A引发”与“B是主因”),则需查看双方提供的证据,如官方通报、监控录像、目击者证言等,交叉验证后再形成判断,避免偏信单一信源。