开题报告招聘是高校、科研机构及企业项目启动前的重要环节,旨在通过系统化的流程筛选具备研究能力、项目匹配度及执行潜力的成员,确保研究课题或项目的顺利推进,其核心目标是将抽象的研究构想转化为可落地、可管理的团队协作任务,同时为参与者提供明确的学术或职业发展路径,以下从招聘背景、流程设计、核心要素及注意事项四方面展开详细说明。

招聘背景与必要性

开题报告阶段的招聘,本质是研究资源的“人岗匹配”过程,对于高校研究生团队、企业研发部门或跨学科项目组而言,开题报告标志着研究从“理论构思”进入“实践验证”阶段,需具备不同技能背景的成员分工协作,理工科项目可能需要实验操作、数据建模人员,而社科类项目则侧重调研设计、案例分析能力,若团队结构单一或能力缺失,易导致研究方法单一、数据支撑不足等问题,直接影响开题评审通过率及后续研究质量,招聘过程也是团队磨合的起点,通过双向沟通明确成员角色与责任,为后续高效协作奠定基础。

招聘流程设计

科学合理的招聘流程是保障筛选质量的关键,通常可分为五个阶段:

-

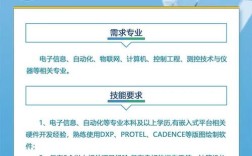

需求分析:明确项目核心需求,包括研究目标、技术难点、时间节点及成员能力要求,若项目涉及机器学习算法开发,需招聘具备Python编程、统计学基础及算法调优经验的成员;若需开展田野调查,则优先考虑有调研经验、擅长沟通访谈的人员,此阶段需输出《岗位需求说明书》,清晰列明岗位职责、任职资格及预期成果。

-

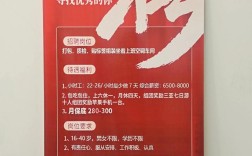

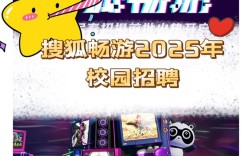

信息发布:根据项目性质选择合适的招聘渠道,学术类项目可通过高校官网、实验室公告、学术社群(如ResearchGate、小木虫)发布;企业项目则侧重招聘网站(如LinkedIn、BOSS直聘)、行业垂直平台及内部推荐,信息内容需突出项目亮点(如创新性、资源支持、合作单位背景)及成员发展机会(如论文署名、专利申请、行业实践)。

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删) -

简历筛选:采用“硬性条件+软性潜力”双重标准,硬性条件包括学历背景(如是否为相关专业)、技能证书(如英语等级、编程认证)、项目经验(如是否参与过类似课题);软性潜力则通过简历中的科研态度(如是否主动参与学术活动)、团队协作案例(如学生社团/项目组织经历)初步判断,可设置评分表(见表1),量化评估候选人匹配度。

表1 简历筛选评分表示例

| 评估维度 | 权重 | 评分标准(1-5分) |

|----------------|------|-------------------------------------------|

| 专业匹配度 | 30% | 完全对口5分,相关3分,无关1分 |

| 项目经验 | 25% | 2段以上相关经验5分,1段3分,无1分 |

| 技能证书 | 20% | 核心技能证书齐全5分,部分具备3分,无1分 |

| 科研潜力 | 15% | 有论文/专利5分,参与过课题3分,无1分 |

| 团队协作 | 10% | 明确提及团队协作案例5分,模糊描述3分,无1分|

-

考核方式:结合岗位特点设计多环节考核,技术岗可采用笔试(如编程题、专业知识测试)+实操(如小型实验设计、数据建模);非技术岗(如调研岗)可通过案例分析(如给定主题设计调研方案)+结构化面试(考察沟通能力、应变能力);所有岗位需加入“开题理解度”测试,评估候选人对研究目标、方法、创新点的认知深度。

-

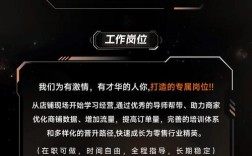

录用与公示:综合考核结果确定拟录用名单,重点考察候选人与团队文化的契合度(如是否认同项目理念、能否承受科研压力),通过邮件或电话发出录用通知,明确岗位职责、薪酬(若有)及到岗时间,同时在团队内部公示,确保流程透明。

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)

核心注意事项

- 避免“唯学历论”:学历背景是参考因素之一,但更需关注实际能力与项目需求的匹配度,企业横向项目可能更看重候选人的工程实践经验,而非单纯的高学历。

- 强调团队协作:开题报告阶段需频繁讨论、修改方案,成员间的沟通效率直接影响进度,面试中可通过“无领导小组讨论”等场景,观察候选人的协作意识与冲突解决能力。

- 预留弹性空间:研究过程中可能遇到方案调整、技术瓶颈等突发情况,可考虑招聘1-2名“储备成员”,或与候选人约定“阶段性合作”,降低人员变动风险。

相关问答FAQs

Q1:开题报告阶段招聘时,应优先考虑“专业对口”还是“研究潜力”?

A1:需根据项目性质权衡,若项目技术壁垒高、方法成熟(如医学实验、算法开发),“专业对口”应是首要条件,确保成员快速上手;若项目为探索性研究(如交叉学科创新、新兴领域调研),“研究潜力”更重要,可关注候选人的学习能力、创新思维及问题解决能力,通过团队协作弥补专业差异,理想状态下,两者兼具最佳,若需取舍,建议以“专业基础+潜力评估”综合判断,避免因过度强调某一维度导致团队结构失衡。

Q2:如何判断候选人是否真正理解开题报告的核心价值?

A2:可通过“深度提问+场景模拟”验证,询问候选人:“你认为开题报告中哪些部分最容易评审专家质疑?为什么?”或“若你的研究方法被质疑,会如何调整?”;也可设置场景:“假设你负责的开题报告被要求补充文献综述,你会如何快速高效完成?”,候选人若能从“研究逻辑完整性”“方法可行性”“创新点支撑”等角度回答,或提出具体的解决方案(如利用文献管理工具、咨询导师/同行),表明其对开题报告的价值有清晰认知;反之,若仅泛泛而谈“认真修改”“查阅资料”,则可能理解不足。