在全球化与信息化时代,随着外语学习热潮的兴起和跨文化交流的频繁,许多人尤其是年轻一代出现了母语水平下降的现象,具体表现为词汇量匮乏、语法使用混乱、表达逻辑不清、对传统文化理解薄弱等问题,母语是思维的工具、文化的载体,其水平下降不仅影响日常沟通效率,更可能导致文化认同感弱化、思维深度不足,解决母语水平下降需要从意识培养、系统学习、实践应用和文化浸润等多维度入手,构建“认知—输入—内化—输出”的完整提升路径。

强化母语认知,树立正确学习意识

解决母语水平下降的首要任务是重新认识母语的价值,母语不仅是交流媒介,更是思维方式的形成基础,承载着一个民族的历史记忆、文化基因和审美情趣,个人需主动打破“外语优于母语”的认知误区,意识到母语能力的提升对学习、工作乃至个人发展的深层意义,良好的母语语感有助于更快掌握外语的逻辑结构,深厚的文化积累能增强跨文化理解的深度,家长和教育者更应引导孩子从小重视母语,通过讲述母语之美、分享经典文学的魅力,激发其学习兴趣,将母语学习从“任务”转化为“自觉”。

系统夯实基础,构建语言知识体系

母语水平的提升离不开扎实的知识储备,需从语音、词汇、语法、修辞等基础模块入手,系统梳理语言规律。

- 词汇积累:摒弃碎片化记忆,结合语境学习词汇,可建立“主题词库”,如围绕“自然”“情感”“社会”等主题收集高频词汇、成语、典故,并通过例句理解其用法,学习“岁月”一词时,可关联“岁月如梭”“蹉跎岁月”等表达,体会其时间沉淀的厚重感。

- 语法规范:重拾语法学习的重要性,重点掌握句子成分、时态、语态等核心规则,避免口语化表达的随意性侵蚀书面语的严谨性,建议通过经典文本分析(如散文、议论文)学习长句结构,拆解复杂句式的逻辑层次,提升语言组织的准确性。

- 文化符号:将语言学习与文化认知结合,理解成语、典故、诗词背后的历史故事与文化寓意。“愚公移山”不仅象征毅力,更蕴含着“人定胜天”的哲学思想,深入理解这些文化符号能增强语言的表现力。

加大优质输入,在阅读中涵养语感

语言能力的提升依赖于“高质量输入”,需广泛涉猎不同类型的母语读物,在潜移默化中积累语感、丰富表达。

- 经典阅读:优先选择中外文学经典(如《红楼梦》《平凡的世界》《百年孤独》的中文译本),经典作品经过时间沉淀,其语言精准度、思想深度和艺术价值均为典范,阅读时需精读与泛读结合,精读时分析段落结构、修辞手法,泛读时注重整体语境和情感共鸣。

- 多元文本:除文学作品外,还应阅读议论文(如《人民日报》评论)、科普文章、历史著作等不同体裁文本,拓展语言应用的广度,议论文学习逻辑论证的严密性,科普文章学习专业术语的准确表达,历史著作学习叙事的客观与生动。

- 视听辅助:通过纪录片(如《典籍里的中国》《中国诗词大会》)、广播剧、有声书等视听材料,强化对母语语音、语调的感知,提升口语表达的流畅性与感染力。

强化刻意练习,在实践中提升输出能力

语言的本质是“工具”,唯有通过持续实践才能将输入内化为输出能力。

- 写作训练:从日常记录开始,坚持写日记、随笔,逐步过渡到议论文、散文等文体写作,写作时注重逻辑清晰、用词精准,可运用“思维导图”搭建框架,避免内容松散,完成后通过朗读发现语病,或请他人批改,针对性修改,描述“秋天”时,避免仅用“很凉”“很美”等笼统词汇,可尝试“秋风卷起枯黄的落叶,在空中划出金色的弧线,空气中弥漫着桂花的甜香”,通过细节描写增强画面感。

- 口语表达:积极参与课堂讨论、演讲比赛、辩论赛等活动,训练即兴表达能力,日常交流中注意语速适中、条理清晰,避免网络流行语、口头禅的滥用,可尝试“复述练习”,如阅读一篇新闻后,用自己的话概括核心内容,提升信息提炼能力。

- 跨媒介创作:利用短视频、公众号等新媒体平台进行内容创作,如制作诗词解读视频、撰写文化类文章,在“输出—反馈—优化”的循环中提升语言应用能力。

营造母语环境,在文化浸润中深化理解

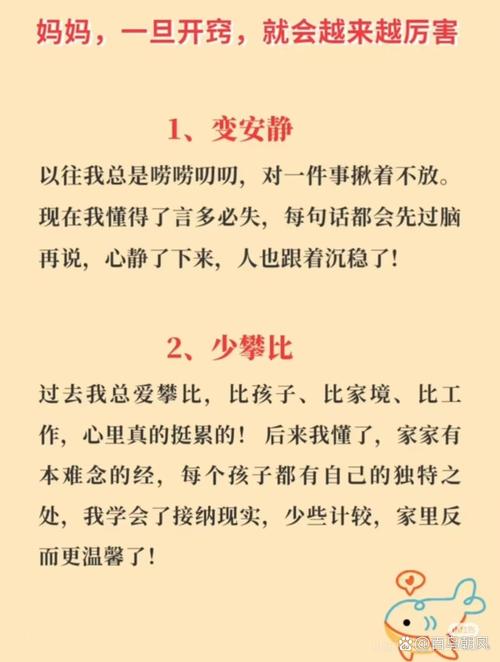

语言学习离不开环境支撑,需通过家庭、学校、社会的共同努力,构建沉浸式母语学习场景。

- 家庭氛围:家长可与孩子共读经典、开展诗词接龙游戏、观看文化类节目,让母语学习融入日常生活,餐后闲聊时分享成语故事,旅行中讲解景点历史典故,使语言学习变得生动有趣。

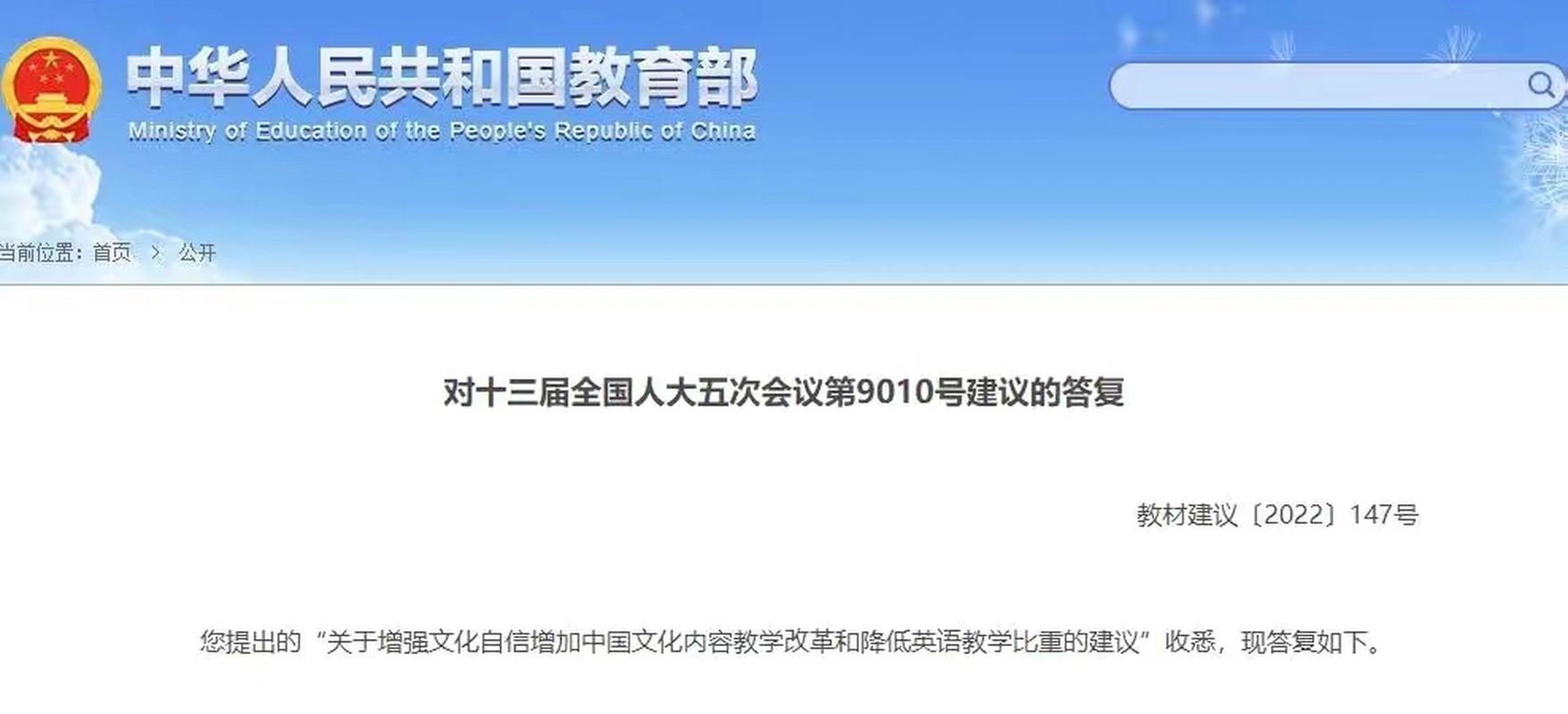

- 学校教育:学校应优化课程设置,增加经典诵读、书法、传统艺术等课程,强化母语教育的文化属性,教师可采用“情境教学法”,如模拟“新闻发布会”“辩论赛”等场景,引导学生在实践中运用语言。

- 社会参与:图书馆、博物馆可举办读书会、文化讲座,媒体应多制作高质量的母语文化节目,减少低俗化、娱乐化语言内容的传播,营造崇尚母语的社会风气。

利用技术工具,辅助个性化学习

在数字化时代,合理利用技术工具可提升母语学习效率,通过“学习强国”的“文化”板块获取权威资讯,使用“汉语大词典”APP查询词汇详解,借助“Grammarly”等工具检查语法错误,或加入线上读书群参与讨论,实现碎片化时间的高效利用,但需注意,技术仅是辅助手段,过度依赖可能导致思维惰性,仍需以人工阅读、深度思考为核心。

相关问答FAQs

Q1:母语水平下降是否与过度使用网络语言有关?如何减少网络语言对母语的负面影响?

A1:是的,网络语言的碎片化、符号化、随意化特征(如“yyds”“绝绝子”)可能导致母语表达的规范性和丰富性下降,减少负面影响需从两方面入手:一是个人需建立“语言场景意识”,在正式场合(如写作、演讲)避免使用网络语言,日常交流中也要注意分寸;二是教育者和社会应引导公众认识到网络语言的局限性,鼓励通过阅读经典、学习规范表达提升母语素养,同时尊重语言的动态发展,对具有生命力的网络语言进行合理筛选(如“内卷”“破防”等已被收录进词典的词汇可适当使用,但需明确其适用语境)。

Q2:成年人母语水平提升有哪些高效方法?如何平衡工作与学习时间?

A2:成年人母语提升可采取“碎片化学习+系统化实践”结合的方法:碎片化方面,利用通勤时间听有声书、积累成语,工作间隙用“每日一句”APP学习古诗文;系统化方面,每周固定2-3小时精读经典文本,每月撰写1-2篇完整文章(如书评、影评),并加入线上写作社群进行反馈,平衡时间的关键是“目标拆解”,将“提升母语”细化为“每日读1篇文章”“每周掌握5个成语”等小目标,利用番茄工作法专注学习,同时将语言应用融入工作(如优化汇报文案、提升沟通逻辑),实现“学用结合”。