分辨率的高低是衡量显示设备性能的关键指标之一,它直接决定了画面的清晰度、细节表现力以及视觉体验的优劣,要全面理解分辨率的高低,需从其定义、实际影响、应用场景匹配度以及技术局限性等多个维度进行分析。

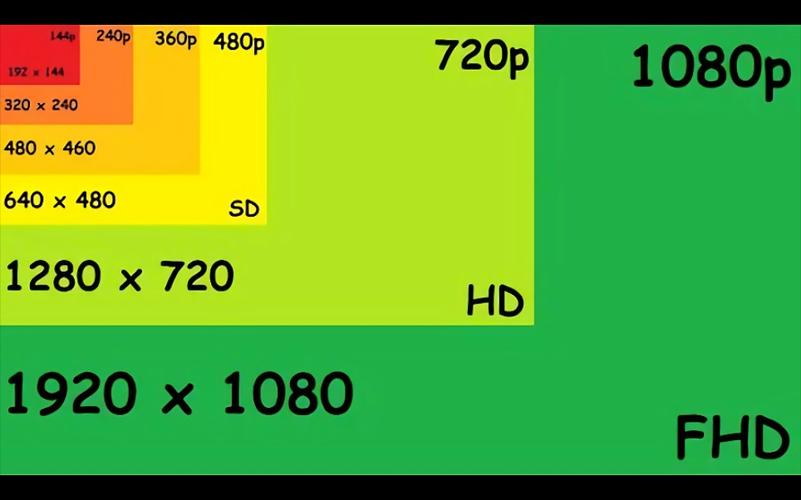

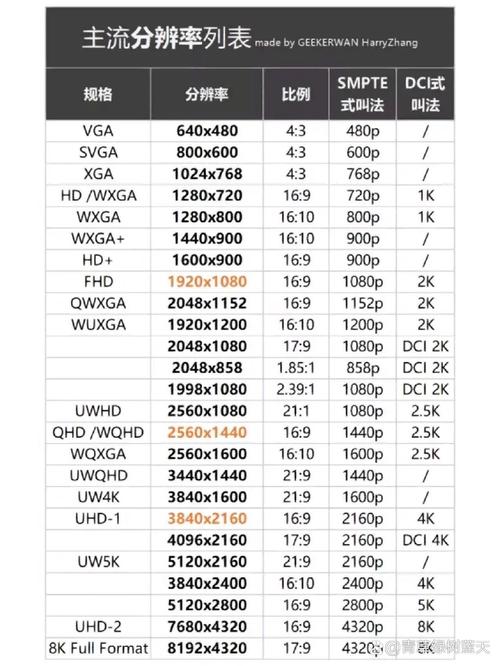

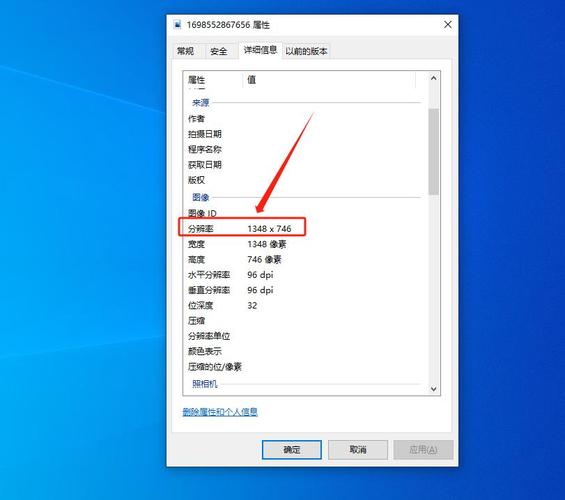

分辨率本质上是屏幕上像素点的数量,通常以“水平像素数×垂直像素数”表示,如1920×1080(全高清)、3840×2160(4K),像素点如同构成画面的“马赛克”,数量越多,单个像素的尺寸越小,画面中的线条、文字、纹理等细节就能被更精细地呈现,从而减少颗粒感,提升真实感,在观看4K视频时,观众能清晰地看到演员皮肤上的细微纹理、服装面料编织的细节,而在1080P分辨率下,这些细节可能因像素尺寸较大而模糊,这种差异在文字显示上更为明显:高分辨率屏幕(如2K/4K)显示的文字边缘更锐利,笔画清晰,长时间阅读不易疲劳,而低分辨率屏幕的文字边缘可能存在轻微模糊,影响阅读体验。

分辨率的高低对视觉体验的影响还与屏幕尺寸和观看距离密切相关,根据人眼视觉特性,当观看距离较远或屏幕尺寸较小时,低分辨率屏幕的像素点密度(PPI,每英寸像素数)足够高,人眼难以分辨单个像素,此时分辨率高低对清晰度的感知差异不大,手机屏幕尺寸较小(如6.5英寸),即使1080P分辨率也能达到400+ PPI,在正常观看距离下画面已足够细腻;而电视屏幕尺寸较大(如75英寸),若仅使用1080P分辨率,PPI会降至约30,此时像素点清晰可见,画面颗粒感严重,而4K分辨率可将PPI提升至约60,实现更细腻的视觉效果,判断分辨率高低是否“有意义”,需结合屏幕尺寸和观看距离综合考量,而非单纯追求数值上的“越高越好”。

从应用场景来看,分辨率的高低需与内容类型匹配,专业设计领域(如图像处理、视频剪辑、CAD制图)对分辨率要求极高,高分辨率屏幕能提供更多工作空间,支持同时显示多个工具面板且保持细节清晰,便于精准编辑;而在日常办公、网页浏览等场景,1080P分辨率已能满足需求,过高的分辨率反而可能因系统优化不足导致文字显示异常(如部分软件在高分辨率下字体过小或模糊),游戏场景则需平衡分辨率与帧率:高分辨率(如4K)能提升画面精细度,但对显卡性能要求更高,若硬件无法支撑,可能导致帧率下降,影响游戏流畅度;此时适当降低分辨率至1080P或2K,保证帧率稳定,反而能获得更好的游戏体验。

分辨率并非衡量显示效果的唯一因素,还需结合面板技术、色彩表现、刷新率等综合判断,采用IPS面板的1080P屏幕可能在色彩还原和可视角度上优于采用TN面板的2K屏幕,而高刷新率(如144Hz)对游戏流畅度的提升可能比分辨率提升更明显,部分低分辨率屏幕通过“像素抖动”或“动态补偿”技术优化画面,但本质仍是“模拟”高分辨率,无法真正还原细节,在评估显示设备时,需避免陷入“唯分辨率论”,应结合实际需求权衡各项参数。

以下为不同分辨率在常见屏幕尺寸下的PPI参考表,帮助直观理解像素密度与清晰度的关系:

| 屏幕尺寸 | 1080P (1920×1080) PPI | 2K (2560×1440) PPI | 4K (3840×2160) PPI |

|---|---|---|---|

| 24英寸 | 92 | 123 | 185 |

| 32英寸 | 69 | 92 | 138 |

| 55英寸 | 40 | 54 | 81 |

| 75英寸 | 30 | 40 | 60 |

从表中可见,24英寸屏幕下,1080P的PPI已接近人眼分辨极限(约300 PPI时人眼难以分辨像素),而55英寸以上屏幕,1080P的PPI显著降低,必须提升至4K才能获得清晰画面。

相关问答FAQs

Q1:分辨率越高越好吗?是否所有设备都需要追求4K或8K?

A1:并非所有设备都需要高分辨率,分辨率的选择需结合屏幕尺寸、观看距离、使用场景和硬件成本综合判断,手机、平板等小尺寸设备,1080P或2K已足够细腻;27英寸以内显示器,2K分辨率能兼顾清晰度与性价比;而55英寸以上电视或专业设计显示器,4K或更高分辨率能显著提升视觉体验,高分辨率对显卡、处理器性能要求更高,若硬件不足,可能导致画面卡顿或资源浪费,因此需按需选择,避免盲目追求“参数堆砌”。

Q2:低分辨率屏幕通过软件优化能提升清晰度吗?与原生高分辨率有本质区别吗?

A2:低分辨率屏幕可通过软件优化(如文本渲染增强、动态对比度调节、AI超分辨率技术)在一定程度上提升观感,但无法达到原生高分辨率的细节水平,软件优化本质是通过算法“模拟”高分辨率效果,例如AI超分辨率能通过预测补充边缘细节,但无法还原真实纹理;而原生高分辨率屏幕的每个像素点都是物理存在的,能准确呈现画面中的微小信息,尤其在显示文字、线条等精细内容时优势明显,软件优化只能作为补充,无法替代硬件层面的分辨率提升。