原语智能招聘是近年来随着人工智能技术快速发展而兴起的一种新型招聘模式,它通过自然语言处理、机器学习、大数据分析等技术,深度模拟人类招聘中的语言交互与决策逻辑,旨在提升招聘效率、降低主观偏见,并优化候选人体验,与传统招聘依赖人工筛选简历、手动沟通面试安排相比,原语智能招聘更侧重于“语言智能”的应用,即通过理解和生成人类语言来完成招聘全流程中的关键环节,如简历解析、候选人沟通、面试评估等。

从技术层面看,原语智能招聘的核心能力体现在三个方面:一是自然语言理解(NLU),系统能够精准解析简历中的结构化信息(如工作经历、技能证书)和非结构化信息(如项目描述、自我评价),并通过语义分析判断候选人与岗位的匹配度;二是自然语言生成(NLG),在候选人沟通环节,AI可自动生成个性化招聘邮件、面试邀请,甚至模拟HR进行初步的岗位答疑,确保信息传递的准确性和一致性;三是多轮对话管理,支持与候选人进行实时交互,例如根据候选人的提问动态调整回答内容,或通过开放式问题挖掘简历中未体现的潜力特质。

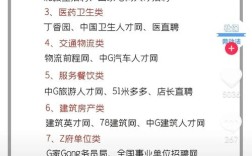

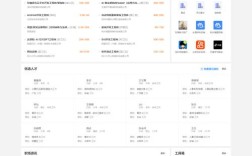

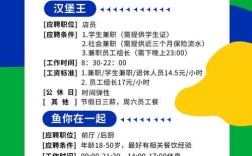

在实际应用场景中,原语智能招聘已渗透到招聘流程的多个环节,在简历初筛阶段,传统方式下HR需逐份阅读数百份简历,耗时且易遗漏关键信息,而原语智能系统可在10分钟内完成上千份简历的解析,通过预设的岗位需求模型(如技能优先级、经验年限、项目类型)自动打分并排序,筛选出匹配度最高的前20%候选人,某互联网公司技术岗位招聘中,AI可精准识别“Java开发”“Spring Boot框架”“高并发处理”等关键词,并结合候选人在项目中担任的角色(如负责人、核心开发者)判断其技术深度,在候选人沟通环节,AI聊天机器人可7×24小时响应,自动解答“岗位职责”“薪资范围”“面试流程”等高频问题,并根据候选人的求职意向(如期望城市、到岗时间)推荐合适岗位,减少HR的重复劳动,在面试评估阶段,部分企业已尝试使用AI面试官进行初步结构化面试,通过语音识别记录候选人回答,结合语义分析评估其逻辑思维、沟通能力等软技能,生成可视化评估报告供HR参考。

原语智能招聘并非要完全取代人类招聘,而是作为“智能助手”提升招聘效能,其优势在于显著提升效率:据行业数据显示,采用AI初筛后,简历处理时间缩短60%,HR人均可管理的候选人数量提升3倍;同时降低主观偏见,AI通过标准化评估模型减少性别、年龄、学历等隐性歧视,更聚焦候选人的实际能力;还能优化候选人体验,即时响应和个性化沟通让求职者感受到企业的高效与重视,但挑战同样存在:一是技术局限性,NLU对复杂语义(如 sarcasm、行业黑话)的理解仍不够精准,可能误判候选人的真实能力;二是数据安全风险,候选人简历、沟通记录等敏感信息的存储和传输需符合《个人信息保护法》等法规;三是人文关怀缺失,AI无法完全替代人类在情感共鸣、价值观判断上的作用,例如团队契合度的评估仍需HR线下介入。

为更好地落地原语智能招聘,企业需注意以下几点:明确AI与人类的分工边界,将重复性、标准化任务(如简历初筛、面试邀约)交由AI处理,保留战略决策(如核心岗位面试、Offer谈判)给人类;持续优化数据质量,通过历史招聘数据训练AI模型,定期更新岗位需求标签,确保匹配准确率;加强候选人隐私保护,采用数据加密、权限隔离等技术手段,并明确告知候选人信息使用范围。

以下是相关问答FAQs:

Q1:原语智能招聘是否会取代HR的岗位?

A1:不会,原语智能招聘的本质是工具升级,而非岗位替代,AI擅长处理重复性、数据驱动的任务(如简历筛选、初步沟通),可释放HR的时间聚焦于更核心的工作,如候选人深度面试、人才发展规划、企业文化匹配度评估等,未来HR的角色将从“事务执行者”转变为“战略决策者”,需具备AI工具使用能力和数据解读能力,与AI协同提升招聘质量。

Q2:如何确保原语智能招聘的评估结果公平性?

A2:公平性需从技术和管理双维度保障,技术上,需训练多样化的数据集,避免因样本偏差导致模型对特定群体(如女性、少数族裔)的歧视;同时建立“人工复核”机制,对AI筛选结果进行抽样检查,及时修正模型偏差,管理上,制定透明的评估标准,明确岗位需求与能力指标的对应关系,避免AI使用“黑箱”算法;定期审计AI招聘流程,确保符合反歧视法律法规,例如在招聘系统中加入“公平性监测模块”,实时预警异常评分结果。