信息传递的有效性在现代社会中至关重要,无论是个人沟通、团队协作还是企业管理,都离不开高效的信息传递,要实现信息的精准传达,需要从传递者、传递内容、传递渠道和接收者四个维度进行优化,同时辅以反馈机制和持续改进。

传递者是信息传递的起点,其清晰度和专业性直接影响传递效果,传递者需要明确传递目的,确保自己对信息的理解准确无误,避免因认知偏差导致信息失真,在团队会议中,领导者应提前梳理核心观点,用简洁的语言表达关键信息,避免冗余描述,传递者还需考虑接收者的背景知识,调整表达方式,比如向技术人员解释产品功能时,可使用专业术语;向普通用户介绍时,则需转化为通俗易懂的语言,传递者的非语言沟通(如肢体语言、语调)也不可忽视,恰当的表情和手势能增强信息的感染力,而模糊或矛盾的肢体语言则可能削弱传递效果。 的设计是信息有效性的核心,信息需要具备针对性、逻辑性和简洁性,针对性要求内容紧扣接收者的需求,避免无关信息的干扰,市场部向销售部推送产品更新信息时,应重点突出客户关心的功能改进,而非技术实现的细节,逻辑性则要求信息结构清晰,可采用“总-分-总”或问题-解决方案等框架,帮助接收者快速理解,撰写项目报告时,先说明结论,再分点阐述论据,最后总结建议,能有效降低接收者的认知负荷,简洁性并非简单减少字数,而是用精炼的语言传递核心价值,避免使用模糊词汇(如“大概”“可能”),代之以具体数据和明确指令。

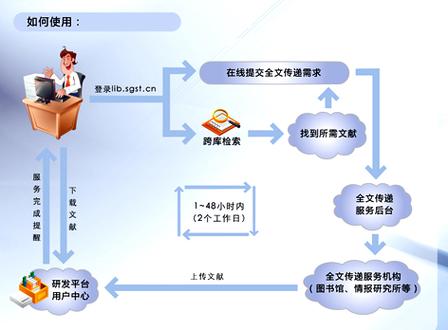

传递渠道的选择需根据信息性质和接收者特点灵活调整,不同渠道适用于不同场景:紧急信息(如会议通知)适合通过即时通讯工具或电话传达,确保时效性;复杂信息(如方案说明)则更适合书面文件或面对面沟通,方便接收者反复理解,在团队协作中,可建立多渠道互补机制,例如先用邮件发送正式文件,再用会议补充说明细节,需注意渠道的局限性,比如文字沟通易产生误解,可搭配语音或视频通话增强互动性,数字化工具(如协同平台、项目管理软件)能提升信息传递的规范性,通过任务分配、进度跟踪等功能减少信息遗漏。

接收者是信息传递的终点,其主动性和理解能力决定传递的最终效果,传递者应鼓励接收者提问,通过互动确认信息是否被准确理解,培训结束后设置答疑环节,或要求接收者复述关键信息,及时发现认知偏差,对于接收者而言,保持专注和批判性思维同样重要,避免因主观臆断曲解信息,在接收上级指令时,若存在模糊之处,应主动核实而非自行揣测,确保执行方向正确。

反馈机制是信息传递闭环的关键环节,传递者需主动收集接收者的反馈,通过问卷、访谈或观察接收者的行为反应(如任务执行情况)评估传递效果,企业内部政策传达后,可通过员工调研了解政策理解程度,针对普遍存在的疑问进行二次说明,反馈不仅能及时修正传递偏差,还能为后续沟通提供经验积累。

持续改进则需要建立信息传递的标准化流程,制定不同场景的沟通模板(如会议纪要、工作汇报规范),统一信息格式;定期组织沟通技巧培训,提升传递者的表达能力和接收者的理解效率;通过复盘机制分析传递失败案例,优化内容设计和渠道选择。

为了更直观地展示信息传递的优化要点,以下表格总结了关键策略及实施建议:

| 优化维度 | 核心策略 | 实施建议 |

|---|---|---|

| 传递者 | 明确目的、调整表达 | 提前梳理信息核心,根据接收者背景调整语言,配合非语言沟通 |

| 传递渠道 | 场景化选择、多渠道互补 | 紧急信息用即时工具,复杂信息用书面或面对面,结合数字化平台 |

| 接收者 | 主动提问、批判性理解 | 鼓励反馈,设置复述环节,引导接收者核实模糊信息 |

| 反馈机制 | 及时收集、效果评估 | 通过问卷、观察行为评估理解度,针对性二次说明 |

| 持续改进 | 标准化流程、经验沉淀 | 制定沟通模板,组织培训,复盘失败案例 |

相关问答FAQs

Q1:如何判断信息传递是否有效?

A1:可通过以下方式判断:一是接收者的反馈,如是否能准确复述信息核心、提出针对性问题;二是行为结果,如接收者是否按预期执行任务、达成目标;三是量化指标,如会议决议的执行率、政策传达后的员工满意度调查得分,若反馈模糊、执行偏差或指标不达标,则说明传递效果需优化。

Q2:在跨部门沟通中,如何减少信息传递的阻力?

A2:建立统一的沟通规范,如明确信息传递的负责人、格式和时限;设置跨部门对接人,作为信息传递的桥梁,避免多头对接导致混乱;利用协同工具实现信息共享,如共享文档库、项目管理平台,减少信息不对称;定期组织跨部门沟通会议,当面解决理解分歧,增强团队协作效率。