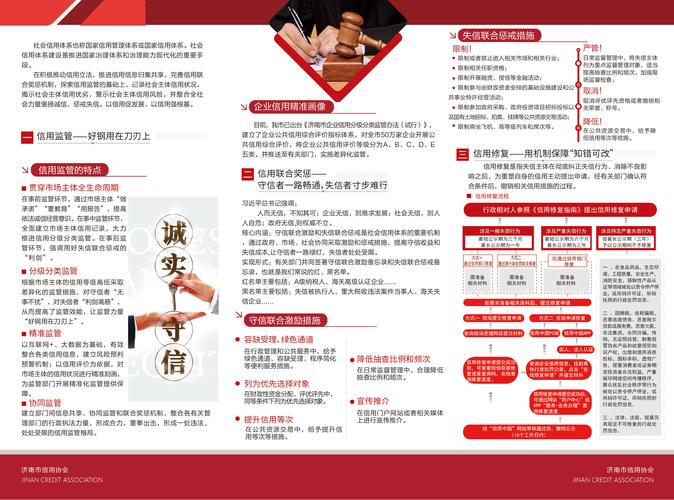

诚信网站平台建设是互联网时代企业或机构树立品牌形象、保障用户权益、提升信任度的核心举措,其建设需从技术安全、数据透明、运营规范、用户权益保障等多维度系统推进,具体可从以下关键环节展开:

技术架构与安全体系建设

技术是诚信平台的底层支撑,需确保系统稳定、数据安全及访问可靠,需搭建高可用性服务器架构,采用分布式部署、负载均衡及CDN加速,保障平台7×24小时稳定运行,避免因宕机影响用户体验,强化数据安全防护,部署SSL/TLS加密协议,实现数据传输与存储全程加密;通过防火墙、入侵检测系统(IDS)、防DDoS攻击等手段抵御外部威胁;同时建立数据备份与灾难恢复机制,定期进行数据备份演练,确保数据可追溯、可恢复,需符合国家网络安全等级保护(等保2.0)要求,对系统进行安全漏洞扫描与渗透测试,及时修复高危漏洞,从技术层面杜绝信息泄露与篡改风险。

身份认证与资质审核机制

真实性是诚信的基础,平台需建立严格的身份认证与资质审核流程,针对入驻企业或个人,应实施“实名+资质”双核验证:个人用户需通过身份证实名认证,企业用户需提供营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份证明等材料,并对接国家市场监管总局等权威数据接口核验信息真伪,对于特定行业(如金融、医疗、教育),还需额外审核行业许可证,确保主体合法合规,认证信息需在平台公开展示,包括企业名称、资质证书编号、有效期等,用户可一键查询核验,增强透明度,建立动态审核机制,定期更新资质信息,对过期或失效主体及时下架,杜绝“冒名”“超范围经营”等问题。

数据透明与隐私保护规范

透明度是赢得用户信任的关键,平台需明确数据收集、使用与共享规则,制定清晰的《隐私政策》,以通俗易懂的语言说明数据收集目的(如服务优化、安全保障)、范围(如基本信息、行为数据)、存储方式及期限,避免模糊表述,赋予用户数据控制权,支持用户查询、修改、删除个人数据,并提供账户注销功能,确保“数据可携权”,在数据共享方面,需明确第三方合作方的资质与数据用途,未经用户同意不得向无关方泄露数据,遵循《个人信息保护法》要求,对敏感数据(如身份证号、银行卡信息)进行脱敏处理,建立数据访问权限分级管理,严防内部人员滥用数据。

运营规范与纠纷解决机制

诚信运营需以规则为保障,平台需制定明确的商户管理规范与用户行为准则,针对商户,应禁止虚假宣传、刷单炒信、价格欺诈等违规行为,通过技术手段(如AI监测异常交易)与人工巡查相结合加强监管,对违规商户采取警告、罚款、清退等阶梯式处罚,针对用户,需规范评价体系,禁止恶意差评、刷好评,确保评价真实客观,建立高效纠纷解决机制:设置7×24小时客服通道,对用户投诉实行“首问负责制”;引入第三方调解机构或在线仲裁服务,对复杂纠纷进行中立裁决;定期公示投诉处理数据,包括响应时长、解决率、用户满意度等,接受社会监督。

社会责任与持续优化

诚信平台需主动承担社会责任,推动行业健康发展,可参与制定行业诚信标准,联合权威机构发布《平台诚信白皮书》,公开运营数据与治理成果;开展用户教育,通过专栏、短视频等形式普及网络安全知识,提升用户风险防范意识,建立用户反馈闭环,定期收集用户对平台诚信建设的建议,迭代优化功能与规则,例如新增“商家信用分”体系,根据履约质量、投诉率等维度动态展示商户信用,引导用户选择优质服务。

相关问答FAQs

Q1:如何判断一个网站平台是否具备诚信资质?

A:可通过以下维度综合判断:①查看是否有权威机构颁发的“诚信网站”“可信网站”认证标识,并点击链接核验认证有效性;②检查平台是否公开企业资质信息(如营业执照、行业许可证)及联系方式;③阅读隐私政策与用户协议,确认数据收集规则是否透明;④查询用户评价与投诉记录,重点关注平台对纠纷的响应速度与解决结果;⑤通过“国家企业信用信息公示系统”等官方渠道核实企业是否存在经营异常或行政处罚记录。

Q2:平台如何平衡用户体验与诚信监管的关系?

A:平衡两者需注重“疏堵结合”:在监管层面,通过技术手段精准识别违规行为(如AI识别虚假宣传关键词),避免“一刀切”式误伤正常用户;在用户体验层面,简化合规流程(如资质审核采用“一键上传+自动核验”),减少用户操作负担;同时建立正向激励机制,对诚信商户给予流量倾斜、信用加分等激励,引导商户主动规范经营,最终实现“诚信者获益,违规者受限”的良性生态,既保障平台秩序,又提升用户满意度。