在数字化营销时代,弹窗广告凭借其高曝光率、强视觉冲击力的特点,成为企业触达用户的重要手段,但同时也因使用不当易引发用户反感,企业要想通过弹窗广告实现营销效果最大化,需从策略设计、技术实现、合规运营到效果优化全链路规划,在“有效触达”与“用户体验”之间找到平衡点。

明确弹窗广告的核心目标与场景适配

弹窗广告并非万能工具,企业首先需明确其投放目的:是提升品牌曝光、促进活动转化、引导用户注册,还是推广新品?不同目标对应不同的设计逻辑与场景选择,品牌曝光类弹窗适合在用户首次进入APP或网站时触发,需突出视觉冲击力;转化类弹窗则更适合在用户完成核心操作(如浏览商品详情页、观看视频结束)后弹出,降低对用户当前路径的干扰。

需结合用户场景调整弹窗策略,电商平台在“大促期间”可弹出限时优惠券弹窗,刺激即时消费;内容平台则在“用户停留时长达到阈值”时弹出会员活动弹窗,提升转化效率,脱离场景目标的弹窗广告,即便设计精美,也难以取得理想效果。

优化弹窗广告的设计与内容呈现

弹窗广告的“黄金3秒”法则至关重要,用户是否愿意停留,取决于首屏信息的吸引力,设计需遵循“简洁聚焦、视觉突出、行动明确”三大原则:

精简,信息聚焦避免大段文字堆砌,核心信息(如优惠力度、产品亮点、行动指令)需通过短句、关键词或图标呈现,电商促销弹窗可直接标注“满200减50”“今日秒杀”,搭配醒目的价格对比图,快速抓住用户注意力。

2. 视觉层级清晰通过色彩对比(如品牌色+高亮色)、字体大小(标题>副标题>行动按钮)、留白设计,引导用户视线聚焦至核心转化按钮,教育类课程弹窗可将“0元试听”作为主按钮,使用橙色等高饱和度色彩,与背景形成强烈对比。

3. 行动指令明确**:按钮文案需具体且有紧迫感,避免“点击了解”“查看详情”等模糊表述,可改为“立即领取”“限时抢购”“马上报名”等,激发用户行动欲望,按钮尺寸需适配移动端(建议不小于44×44像素),确保点击便捷性。

精准把握弹窗触发时机与频率控制

弹窗的触发时机直接影响用户体验与转化效果,过早弹窗(如用户刚打开首页)易被直接关闭,过晚弹窗(如用户即将离开页面)则可能错过最佳干预时机,企业需基于用户行为数据,科学设计触发条件:

- 基于用户路径:在用户完成关键操作后触发,如电商用户加入购物车后弹出“满减优惠券”,内容用户看完3篇文章后弹出“会员续费优惠”。

- 基于用户停留时长:用户在页面停留超过30秒(可自定义)且未主动离开时触发,适合品牌宣传或低干扰的信息提示。

- 基于用户行为频次:设置“同一用户24小时内弹窗不超过2次”“同一页面弹窗间隔至少10分钟”等规则,避免过度骚扰。

需区分新老用户策略:新用户首次访问时可弹出“新人礼包”,提升留存;老用户则侧重“个性化推荐”,如“您关注的商品降价了”。

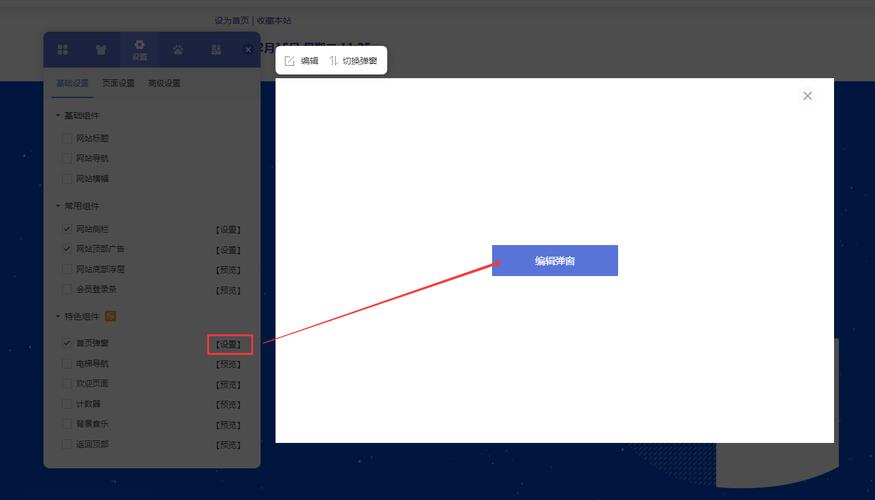

选择合适的弹窗类型与技术实现形式

弹窗广告需适配不同终端与用户习惯,常见类型包括:

| 弹窗类型 | 适用场景 | 技术实现要点 |

|---|---|---|

| 模态弹窗 | 强转化需求(如优惠券领取、注册引导) | 需用户主动关闭或点击按钮,覆盖全屏 |

| 非模态弹窗 | 低干扰信息提示(如活动预告、版本更新) | 不覆盖页面内容,悬浮于页面一角,5秒后自动收起 |

| 全屏弹窗 | 品牌大片、新品发布会等重大活动 | 支持视频/动态图片加载,需设置明显的关闭按钮 |

| 浮层弹窗 | 购物车、客服咨询等即时交互场景 | 固定在屏幕边缘,用户可随时呼出与关闭 |

技术实现时,需确保弹窗加载速度(建议≤2秒),避免因卡顿导致用户流失;同时适配不同浏览器与设备分辨率,防止样式错位,对于移动端,需考虑“返回键逻辑”——用户点击返回时不应优先触发弹窗,而是返回上一页面,提升操作流畅性。

注重合规性,规避政策与用户反感风险

弹窗广告的合规性是企业运营的底线,需严格遵守《广告法》《互联网广告管理办法》及平台规则:

- 明确关闭按钮:弹窗需提供清晰、便捷的关闭选项(如“×”按钮),且关闭按钮尺寸不小于15×15像素,不得通过伪装、遮挡等方式诱导用户点击。

- 禁止强制跳转:未经用户同意,弹窗不得自动跳转至其他页面或下载应用,确需跳转的需提前明确告知。 真实合规**:广告信息需真实、准确,不得使用“最”“第一”等绝对化用语,涉及促销活动的需标注规则与期限。

需尊重用户选择权,设置“不再弹出”选项,或通过用户画像筛选对广告不敏感的人群(如已付费用户),减少无效打扰。

数据驱动:从效果追踪到持续优化

弹窗广告的价值最终需通过数据验证,企业需建立“曝光-点击-转化-留存”的全链路数据追踪体系,核心指标包括:

- 曝光量(Impression):弹窗展示次数,反映触达规模;

- 点击率(CTR):点击次数/曝光量,衡量广告吸引力;

- 转化率(CVR):转化行为(如领取券、下单)次数/点击量,评估转化效果;

- 干扰率(关闭率):关闭次数/曝光量,判断用户接受度。

通过A/B测试持续优化:同一活动可设计2-3版弹窗(不同文案、图片、按钮位置),小范围测试后选择数据最优版本上线,某教育机构测试发现,“0元试听+倒计时”的弹窗点击率比“课程介绍”弹窗高40%,遂全面推广该设计。

相关问答FAQs

Q1:弹窗广告频繁触发导致用户流失,如何平衡曝光与体验?

A:可通过“用户分层+场景化触发”解决:基于用户行为标签(如活跃度、付费意愿)设置差异化弹窗频率,对高价值用户降低弹窗频次,对潜在用户增加触达;结合用户当前路径优化触发时机,如用户在浏览商品时避免弹出促销弹窗,仅在结算环节触发优惠券弹窗,提供“个性化设置”选项,允许用户选择感兴趣的广告类型,从源头降低反感情绪。

Q2:如何提升弹窗广告的转化率?除了设计,还有哪些关键因素?

A:转化率提升需“设计+技术+策略”协同:

- 设计端:突出“用户利益点”(如“省50元”“专属折扣”),用紧迫感文案(如“仅剩3小时”“前100名赠礼品”)促进行动;

- 技术端:简化转化路径,弹窗点击后直接跳转至落地页(如商品详情页、领取页),减少中间环节;

- 策略端:结合用户历史行为推送个性化内容,如对加购未下单用户弹出“购物车优惠券”,对搜索过“瑜伽垫”的用户推送“健身器材折扣”,提升相关性,可通过A/B测试优化按钮颜色、文案、弹窗大小等细节,找到最优组合。