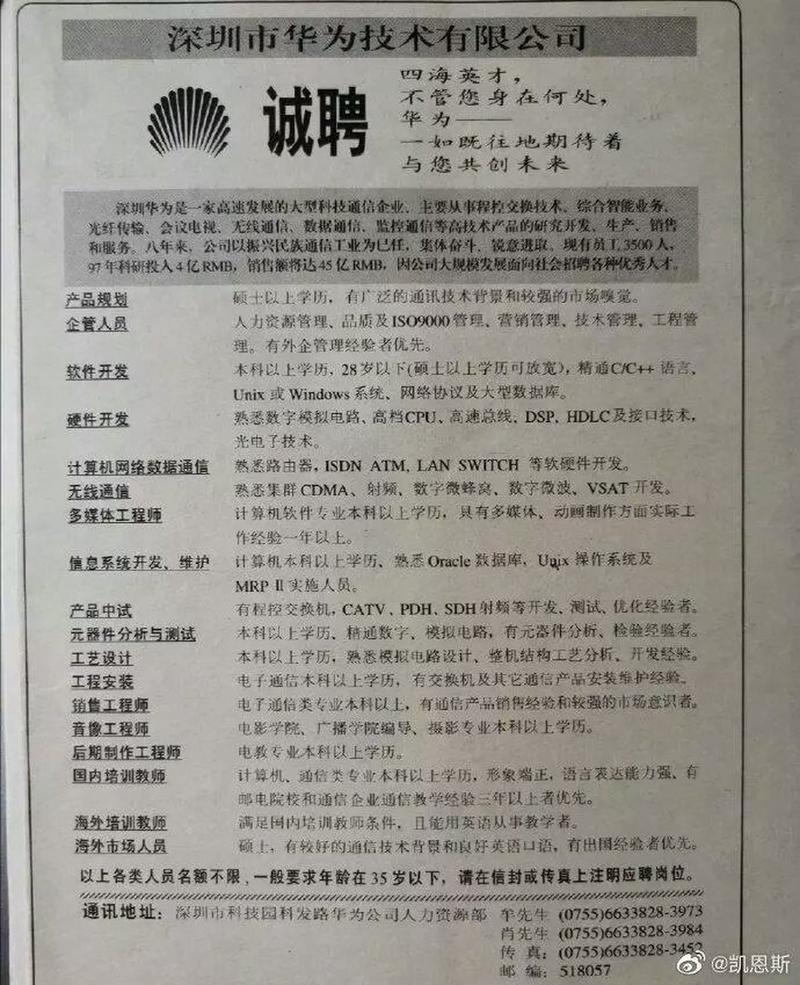

华为作为全球领先的科技企业,其招聘体系一直备受关注,其中一些“非常规”操作被网友称为“奇葩招聘”,但这些看似反传统的做法背后,往往藏着企业独特的人才逻辑,比如华为曾因“招聘时问应聘者如何看待加班”引发热议,也因“笔试题要求用经济学原理解释华为手机为何畅销”让不少考生措手不及,甚至还有“面试官突然打断演讲,让应聘者用三句话说服自己留下”的突发考验,这些操作打破了“唯学历论”“唯经验论”的传统招聘框架,反而凸显了华为对人才“实战能力”“思维深度”和“价值观契合度”的极致追求。

“奇葩”表象下的真实需求:打破常规的筛选逻辑

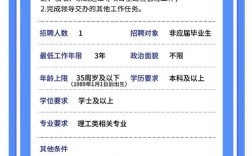

华为的招聘“奇葩”之处,首先体现在对传统招聘标准的颠覆,多数企业招聘时优先看学历、工作年限、证书等“硬指标”,但华为却常常在这些“门槛”上“开绿灯”,转而关注一些看似“无关紧要”的细节,比如曾有报道,华为某岗位招聘时,一位二本院校的应届生因在面试中详细拆解了华为某款手机的市场定位、竞品优缺点,并提出针对性改进方案,最终击败了多名985高校毕业生,这背后是华为对“解决问题能力”的看重——学历代表过去的学习能力,但面对瞬息变化的市场,能否快速分析问题、提出解决方案,才是企业更需要的“即战力”。

再比如“加班问题”,许多企业避而不谈,华为却直接在面试中提出:“如果项目紧急需要连续加班一周,你如何平衡工作与生活?”这个问题看似“冒犯”,实则是筛选“价值观匹配度”,华为的“奋斗者文化”并非倡导“无效加班”,而是强调“以结果为导向的投入”,面试官通过回答能判断应聘者是否认同“责任大于工时”的理念,能否在高压下保持高效输出,这种“直击灵魂”的提问,避免了入职后因文化冲突导致的“双输”局面。

考题的“跨界”与“落地”:从书本到实战的桥梁

华为招聘的另一大“奇葩”特点是考题的“跨界性”和“场景化”,常常让习惯于“标准答案”的考生无所适从,比如某次软件工程师岗位笔试,题目并非单纯的算法题,而是“请你用经济学中的‘边际效用递减规律’,分析为什么华为手机的快充功能从30W升级到80W后,用户感知的提升不如从18W到30W明显?”这道题融合了工程技术与经济学思维,考察的不仅是专业知识,更是“用跨学科视角解决实际问题的能力”,在华为看来,单纯的技术过硬只是“合格”,而能理解技术背后的用户需求、市场逻辑,才能成为“优秀”。

还有“突发情境测试”:某产品经理岗位面试中,应聘者刚做完3分钟自我介绍,面试官突然打断:“假设你负责的某款手机因电池问题被媒体曝光,销量断崖下跌,现在给你24小时,你会采取哪些措施?”这种“高压无准备”的测试,模拟了真实工作中“突发危机处理”的场景,考察的是应聘者的应变能力、资源整合能力和决策思维,华为内部认为,市场不会给你“准备时间”,真正的“人才”必须在混乱中快速找到破局点。

流程的“反套路”:拒绝“表演型”应聘者

华为招聘流程的“不按常理出牌”,还体现在对“套路化回答”的排斥上,许多应聘者准备了“STAR法则”(情境-任务-行动-结果)的标准回答,但在华为面试中却常常“碰壁”,比如当应聘者说“我通过XX方法将团队效率提升了20%”时,面试官可能会追问:“如果团队里有成员不配合你的方法,你会怎么办?”或者“这个方法的核心优势是什么?如果竞争对手复制,你如何应对?”这种“连环追问”打破了对“结果”的单一崇拜,转而关注“过程的真实性”“思维的全面性”和“对风险的预判能力”。

甚至有“反常识”操作:华为某次校园招聘中,面试官在最后环节突然说:“你可以向我提一个问题,但禁止问‘薪资’‘福利’‘晋升空间’这类常规问题。”这个要求看似“刁难”,实则是筛选“有好奇心、有思考深度”的年轻人,有应聘者问“华为目前最想突破的技术瓶颈是什么”,面试官当场给出高分——因为这个问题不仅体现了对行业动态的关注,更暗示了应聘者“希望与公司共同成长”的长期价值,而非只盯着短期利益。

“奇葩”背后的底层逻辑:华为的人才观密码

这些“奇葩”招聘操作,本质上是华为“以客户为中心,以奋斗者为本”核心价值观在人才选拔中的延伸,华为认为,人才不是“考”出来的,而是“筛”出来的——通过非常规的场景、问题、压力,观察应聘者在“真实状态”下的反应,才能判断其是否具备“奋斗者”的特质:既能独立思考,又能团队协作;既能仰望星空(关注技术趋势),又能脚踏实地(解决实际问题);既能承受压力(应对市场挑战),又能保持韧性(长期坚持奋斗)。

这种选拔方式也带来了“高匹配度”的结果:进入华为的员工,往往早已对“奋斗者文化”有清晰认知,对“结果导向”有高度认同,减少了“入职即离职”的情况,正如华为创始人任正非所说:“我们不要‘精致的利己主义者’,要的是‘对事业有执着追求、对客户有极致负责’的人。”从这点看,所谓的“奇葩招聘”,不过是华为用最直接的方式,找到“同路人”罢了。

相关问答FAQs

Q1:华为的“奇葩招聘”是不是对应聘者太不友好,会错过优秀人才吗?

A:其实并不会,华为的“奇葩”操作并非“刁难”,而是“精准筛选”,比如那些习惯于“死记硬背”“套路回答”的应聘者,即使通过传统招聘进入企业,也可能因无法适应华为的“实战导向”文化而难以立足;而那些能在跨界考题、突发情境中脱颖而出的应聘者,往往更符合华为对“复合型、实战型”人才的需求,华为的招聘流程是“多维度评估”,一次面试表现不佳还有复试机会,最终录取的是“综合能力与岗位高度匹配”的人才,而非“某方面突出但整体不符”的人。

Q2:普通应聘者如何应对华为的“奇葩招聘”?需要提前做哪些准备?

A:应对华为招聘,核心是“跳出‘应试思维’,进入‘实战思维’”,具体可从三方面准备:一是“夯实专业基础+拓展行业视野”,不仅要懂技术,还要了解市场、用户、竞品,比如应聘技术岗可多思考“这项技术的商业价值是什么”,应聘产品岗可多关注“行业趋势和用户痛点”;二是“模拟真实场景练习”,比如针对“突发危机处理”“团队冲突解决”等问题,自己设定情境并快速列出解决方案,锻炼应变能力;三是“深入了解华为价值观”,通过任正非讲话、华为年报等资料,理解“奋斗者文化”“以客户为中心”的真正内涵,确保自己的回答与企业文化一致。