在全球化日益加深的今天,有效沟通已成为连接不同文化、促进思想碰撞的核心能力,而双语TED演讲作为一种融合语言、文化与思想传播的载体,其“有效沟通”的特质不仅体现在信息的准确传递上,更在于能否跨越语言与文化的壁垒,引发听众的情感共鸣与深度思考,要实现这一目标,需从内容设计、语言表达、文化适配、情感连接及实践反馈等多个维度系统构建,形成一套完整的沟通方法论。

内容设计:以“思想价值”为核心,构建清晰逻辑框架

双语TED的有效沟通,首要前提是内容本身具备足够的思想穿透力,TED演讲的核心是“Idea Worth Spreading”(值得传播的思想),因此无论是中文还是英文表达,内容都需围绕一个核心观点展开,避免信息冗余或主题分散,具体而言,内容设计需把握三个关键点:

核心观点的提炼与聚焦

演讲者需明确自身希望传递的核心思想,并将其转化为简洁有力的命题,若主题是“跨文化团队协作”,核心观点可提炼为“差异不是障碍,而是创新的催化剂”,这一观点需贯穿演讲始终,通过案例、数据或故事层层印证,确保听众能快速抓住主线。

逻辑结构的清晰化

采用“总-分-总”的经典结构,或“问题-分析-解决方案”的递进式逻辑,让演讲脉络一目了然,开篇用引人深思的问题或故事切入(如“你是否曾因文化差异误解过同事的意图?”),中间部分分点阐述差异的表现、成因及应对策略,结尾升华主题,强调跨文化协作的价值,这种结构不仅符合认知规律,也便于双语切换时保持逻辑连贯性。

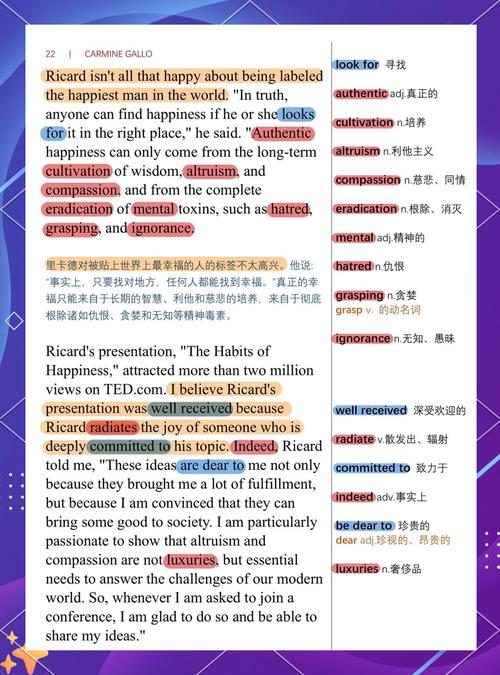

故事化表达增强感染力

数据与理论固然重要,但故事才是跨越语言与文化的“通用语言”,双语TED演讲中,可通过真实案例、个人经历或虚构故事(需标注)将抽象观点具象化,讲述一个因误解导致项目失败,后通过深度沟通化解矛盾的故事,既能引发听众共鸣,也能自然引出“有效沟通”的重要性,故事需兼顾中外文化的共通性,避免因文化背景差异导致理解障碍。

语言表达:平衡“双语特性”,实现精准与流畅的统一

双语演讲的核心挑战在于如何让两种语言的表达均达到“有效”,而非简单的“翻译转换”,这要求演讲者具备扎实的双语功底,同时掌握语言切换的艺术。

的差异化处理 都需要“中英逐句对应”,可根据语言特点灵活调整:中文表达可更注重意境与情感的铺陈,例如用“千里之行,始于足下”强调行动力;英文则更强调逻辑与简洁,可用“A journey of a thousand miles begins with a single step”直观点题,对于专业术语或文化负载词(如“关系”“面子”),需在首次出现时用双语同步解释,避免歧义。

非语言沟通的辅助作用

语言是沟通的载体,肢体语言、眼神交流、语调变化等非语言因素同样至关重要,在双语演讲中,非语言信号可弥补语言切换时的节奏空白,强化情感表达,讲到激动处提高音量、配合手势;讲述故事时眼神与不同区域的听众交流,营造“对话感”,非语言沟通具有跨文化共性,能有效拉近与听众的距离。

语速与节奏的把控

双语演讲需预留语言切换的时间,避免因急于转换导致语速过快,影响听众理解,建议在关键观点或故事转折处稍作停顿,给听众消化信息的时间,中文讲完一个案例后,可用英文总结其核心启示,中间停顿2-3秒,确保听众跟上思路。

文化适配:跨越“认知鸿沟”,构建共通语境

语言是文化的载体,若忽视文化差异,即便语言表达准确,沟通也可能失效,双语TED演讲需主动进行文化适配,避免“文化折扣”。

避免文化刻板印象与敏感内容

不同文化对同一事物的认知可能存在差异,龙”在中文文化中象征吉祥,而在西方文化中常与邪恶关联,演讲中需避免使用可能引起误解的文化符号,或提前解释其特定含义,避开政治、宗教等敏感话题,聚焦具有普世价值的主题(如创新、成长、同理心)。

融入“文化共通点”增强共鸣

在案例选择上,可优先使用具有跨文化共鸣的素材,讲述“失败后重新站起”的故事时,既可引用爱迪生发明电灯的案例(西方文化),也可分享爱迪生“我并非失败,只是找到了一万种不行的方法”的名言,同时补充中国“失败是成功之母”的谚语,通过文化共通点建立情感连接。

视觉辅助材料的文化适配

PPT、视频等视觉材料需兼顾中外文化审美,避免使用单一文化背景的图片(如仅中国水墨画或仅西方油画),可采用多元文化元素融合的设计;数据图表中的文字标注需双语同步,确保不同语言背景的听众都能准确理解。

情感连接:以“真诚”为底色,激活听众共鸣

有效沟通不仅是信息的传递,更是情感的流动,双语TED演讲需摒弃“表演式”表达,以真诚的态度与听众建立情感纽带。

展现“脆弱性”与“真实性”

适度分享个人困惑、失败经历或成长中的迷茫,能让演讲更具亲和力,在讲述“跨文化沟通”时,可坦言自己曾因语言不通而尴尬犯错,正是这些经历让自己意识到沟通的重要性,真实的故事比“完美”的说教更能打动人心。

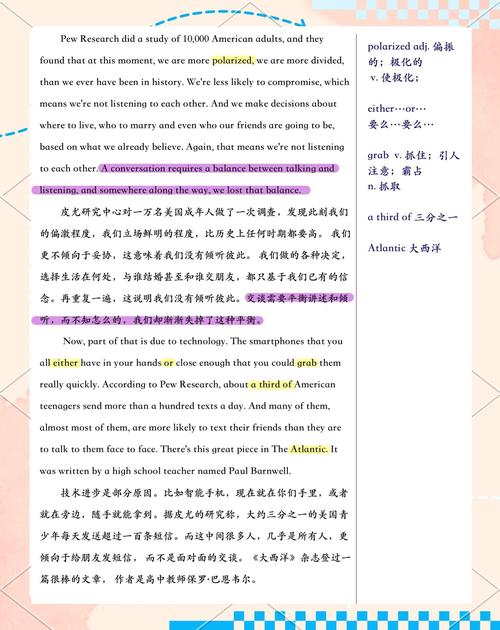

运用“互动式”提问引发思考

通过提问引导听众参与,打破单向灌输的模式,用中文提问“你有没有过这样的经历?”,再用英文重复问题,鼓励听众点头或小声回应,互动不仅能活跃现场气氛,还能让听众感受到演讲者对其想法的尊重。

尊重听众的反馈与节奏

演讲过程中需时刻观察听众的反应,若发现眼神迷茫或注意力分散,可适当重复关键观点或放慢语速,结尾处可预留1-2分钟时间,用中英文双语邀请听众提问,形成“双向沟通”的闭环。

实践反馈:通过“迭代优化”提升沟通效果

有效沟通并非一蹴而就,需通过反复练习与反馈持续优化。

模拟演练与录音复盘

在正式演讲前,进行多次双语模拟演练,并录音录像,回放时重点关注:逻辑是否连贯?语言切换是否自然?文化表达是否恰当?情感传递是否到位?检查是否有因紧张导致的口误、语速过快等问题,及时调整。

收集多元反馈并迭代

邀请不同文化背景、语言能力的听众提供反馈,重点关注“是否理解核心观点”“是否有文化误解”“语言表达是否清晰”等问题,若中文听众对某个英文笑话无反应,可能是文化差异导致,需替换为更具普适性的幽默。

借助技术工具辅助提升

利用翻译软件(如DeepL)检查双语表达的准确性,但需注意避免“机器翻译”的生硬感;借助语音识别工具(如讯飞听见)实时记录演讲内容,方便后期复盘语言流畅度;通过TED官方平台观看优秀双语演讲案例,学习其内容设计与表达技巧。

相关问答FAQs

Q1:双语TED演讲中,若听众语言能力差异大(如部分中文母语者、部分英文母语者),如何平衡双方的理解需求?

A:可通过“三明治沟通法”平衡:核心观点用双语同步表达(如先中文说结论,再英文重复),案例部分优先使用一种语言(根据听众主体选择),但需在关键信息处切换语言并解释;视觉辅助材料(PPT)采用双语对照,确保信息可视化;互动时用简单词汇和短句,配合肢体语言降低理解门槛,可提前了解听众语言背景,按比例调整中英文使用时长,避免某一语言占比过高导致部分听众疏离。

Q2:如何在双语演讲中避免“翻译腔”,让表达更自然地道?

A:避免“逐字翻译”是关键,具体方法包括:① 按语言习惯重组句子结构,例如中文说“这个问题值得我们深思”,英文不必直译为“This problem is worthy of our deep thinking”,可转化为“This question deserves our deep reflection”;② 积累目标语言的惯用表达,如中文用“事半功倍”,英文对应“kill two birds with one stone”;③ 模仿母语者的语调与节奏,通过观看TED演讲、跟读录音等方式培养语感;④ 聘请母语者帮忙审阅脚本,指出不符合表达习惯的句子,逐步优化语言的自然度。