会员标签体系的灵活构建是提升会员运营效率的关键,其核心在于打破传统静态标签的局限,通过动态化、多维度、可扩展的设计,让标签真正成为驱动用户洞察和个性化服务的基础,要实现会员标签的灵活性,需从标签来源、更新机制、应用场景和系统支撑四个层面进行系统性设计。

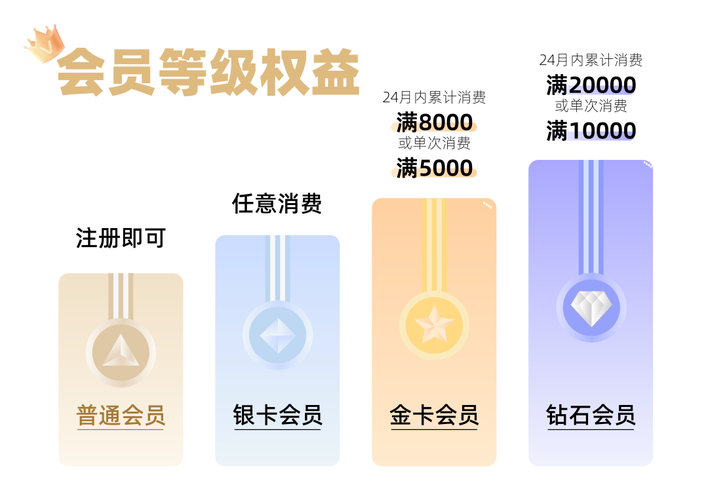

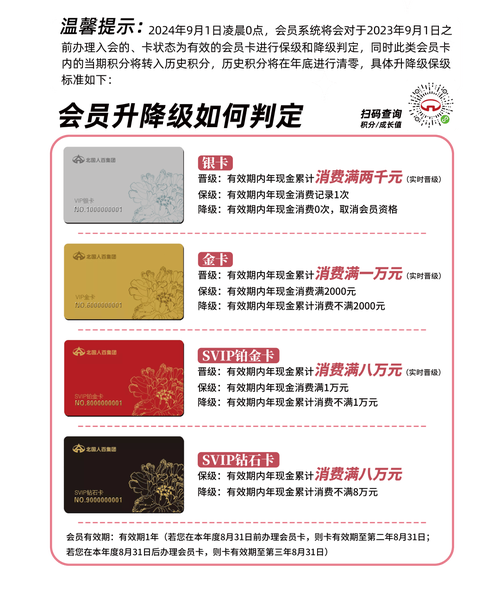

在标签来源的灵活性上,需整合多渠道数据源,构建“基础属性+行为数据+偏好特征+价值分层”的四维标签体系,基础属性标签如性别、年龄、地域等静态信息是用户画像的基石,但需支持用户自主修改(如生日提醒后用户可更新年龄)以保持准确性;行为数据标签需实时捕捉用户在平台内的互动轨迹,例如浏览时长、点击路径、加购/收藏行为、客服咨询记录等,这类标签应具备动态更新能力,比如用户近期频繁搜索“母婴用品”,系统可自动打上“潜在母婴用户”标签;偏好特征标签则需结合行为数据与算法模型,通过机器学习挖掘用户潜在需求,例如将“购买过高端护肤品且复购率高于30%”的用户归类为“高价值美妆爱好者”;价值分层标签则依据RFM模型(最近消费时间、消费频率、消费金额)动态划分用户等级,如“高价值忠诚用户”“潜力用户”“流失风险用户”,并定期 recalibrate 标准以适应市场变化。

标签更新机制的灵活性是实现动态运营的核心,传统标签一旦生成便长期固化,难以反映用户状态变化,需建立“实时触发+周期更新+手动干预”的三重更新机制,实时触发指用户完成特定动作后立即更新标签,例如用户提交售后申请时自动打上“售后活跃”标签,并在问题解决后72小时内移除;周期更新则通过每日/每周/每月的数据跑批,批量刷新行为类和价值类标签,如将“近30天未登录”的用户标记为“沉默用户”;手动干预则赋予运营人员灵活调整标签的能力,例如针对参与大型活动的用户,可手动添加“活动核心参与者”标签,并设置有效期,需引入标签权重和生命周期管理,高权重标签(如“高付费用户”)的更新频率应高于低权重标签(如“浏览过首页推荐”),而生命周期较短的标签(如“双11活跃用户”)需在活动结束后自动失效,避免标签体系冗余。

在应用场景的灵活性方面,标签需与业务场景深度绑定,实现“千人千面”的精准触达,在营销推送中,可通过标签组合筛选目标用户,例如将“25-35岁女性”“近30天浏览过连衣裙”“领取过服饰类优惠券”三个标签叠加,定向推送“夏季连衣裙上新”消息;在商品推荐中,利用标签构建用户兴趣图谱,例如为“历史购买过咖啡机”且“浏览过咖啡豆”的用户推荐“咖啡胶囊套装”;在会员服务中,针对“高价值忠诚用户”标签开放专属客服通道,而对“流失风险用户”触发“新人专享券”唤醒策略,标签需支持跨场景复用,例如将线下门店消费行为同步打上“到店消费”标签,与线上标签结合分析全渠道用户偏好,打破线上线下数据孤岛。

系统支撑的灵活性是标签落地的技术保障,企业需搭建统一的数据中台,整合CRM、ERP、CRM、小程序等多系统数据,确保标签数据来源的统一性;同时采用标签分层架构,底层为原子标签(如“浏览商品A”“支付成功”),中间层为组合标签(如“高转化意向用户=浏览商品A+加购+领取优惠券”),顶层为应用标签(如“母婴高潜力用户”),通过可视化标签配置平台,让运营人员可拖拽式创建组合标签,降低技术门槛,需建立标签质量监控机制,定期检查标签覆盖率(如“活跃用户”标签覆盖率是否达到80%)、准确率(如“高价值用户”标签是否与实际消费数据匹配)和更新时效性(如行为标签是否在1小时内完成更新),及时清洗无效标签和修正错误标签。

为更直观展示标签灵活性的应用,以下以某电商平台为例,说明不同类型标签的更新逻辑及应用场景:

| 标签类型 | 标签示例 | 更新机制 | 应用场景 |

|---|---|---|---|

| 基础属性标签 | 年龄段:25-30岁 | 用户自主更新/年度数据校验 | 新品推送时定向该年龄段用户 |

| 行为数据标签 | 近7天加购次数≥3次 | 实时触发(加购动作) | 推送“购物车召回”优惠券 |

| 偏好特征标签 | 潜在母婴用户(搜索关键词) | 周期更新(每日跑批) | 推送母婴用品组合套餐 |

| 价值分层标签 | 高价值忠诚用户(RFM模型) | 月度更新( recalibrate 标准) | 生日礼遇、专属客服优先接入 |

| 场景化标签 | 双11活跃参与者 | 活动期间实时更新,结束后失效 | 双11大促期间优先展示满减权益 |

相关问答FAQs:

Q1:如何平衡标签数量与运营效率的关系?

A:标签过多会导致用户画像冗余,降低运营精准度;过少则无法满足细分需求,解决方法是建立标签优先级矩阵,从“业务价值”(对核心目标如复购、转化的影响程度)和“维护成本”(数据采集难度、更新频率)两个维度对标签评分,保留高价值低成本的标签(如“近30天复购用户”),合并低价值同类标签(如将“浏览过上衣”“浏览过裤子”合并为“服饰类兴趣用户”),同时通过标签分组功能(如按“基础属性”“行为偏好”“价值等级”分类)让运营人员快速筛选目标标签,避免信息过载。

Q2:如何确保动态标签的准确性和时效性?

A:动态标签的准确性依赖于数据源质量和算法模型优化,首先需建立数据治理规范,明确各行为数据(如“浏览时长”需≥30秒才计入)的统计口径,避免数据偏差;其次通过A/B测试验证标签有效性,例如将“高转化意向用户”标签推送给实验组,对比其购买率与对照组的差异,若差异不显著则需调整标签规则;最后引入人工校验机制,针对高价值标签(如“高付费用户”),每月抽取10%的用户进行数据核对,确保标签与实际行为一致,时效性方面,需对不同类型标签设置更新阈值,如实时标签(如“支付成功”)需在5分钟内更新,周期标签(如“月度消费金额”)需在次日凌晨完成跑批,并通过监控面板实时展示标签更新延迟,一旦超限立即触发告警。