招聘开源是企业在人才竞争日益激烈的环境下,突破传统招聘渠道限制、扩大人才来源、提升招聘效率与质量的关键策略,所谓“开源”,即打破单一招聘渠道的封闭模式,通过多元化、主动化、系统化的方式,广泛触达潜在候选人,构建动态的人才储备池,从而实现“好马也吃回头草”,让招聘从“被动等待”转向“主动吸引”,以下从渠道拓展、雇主品牌建设、内部机制激活、技术应用及成本优化五个维度,详细阐述招聘开源的具体实践路径。

渠道拓展:从“单一依赖”到“多元触达”

传统招聘过度依赖招聘网站,不仅竞争激烈、成本高昂,还难以触达被动求职者(即在职但有潜在跳槽意向的人才),开源需构建“线上+线下+垂直领域”的全渠道矩阵,实现人才触达的广度与深度。

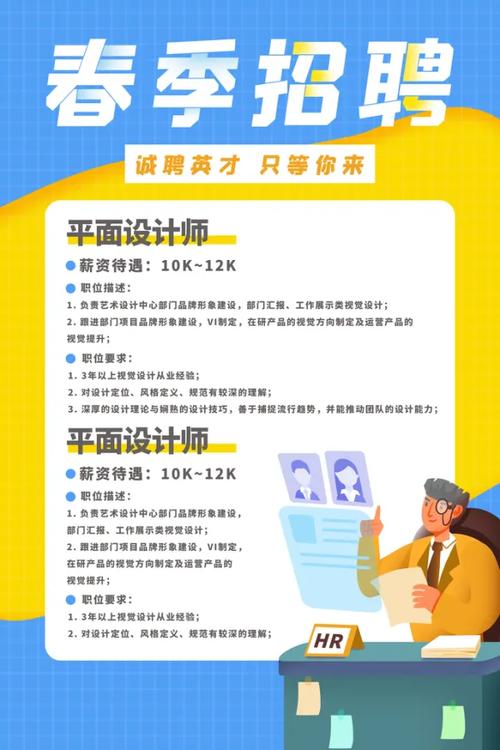

线上渠道是基础,但需打破“综合平台依赖症”,除主流招聘网站(如智联招聘、前程无忧)外,应重点布局垂直领域平台:针对技术人才,可关注GitHub(开源社区)、CSDN、SegmentFault;针对创意设计类人才,站酷、Behance是首选;针对金融、医疗等专业领域,则需深耕行业垂直社区(如雪球、丁香园),社交媒体不可忽视:LinkedIn(领英)适合触达高端职场人,脉脉侧重职场社交与内推,微信生态可通过企业公众号、行业社群、视频号(如“公司开放日”直播)进行内容渗透,吸引年轻求职者。

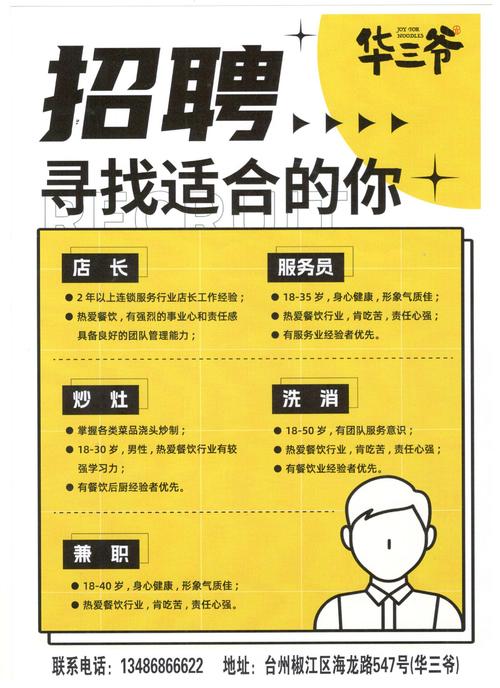

线下渠道是建立情感连接的关键,校园招聘不能局限于“双选会”,可联合高校开展“企业导师计划”“实习基地共建”,提前锁定应届生;行业论坛、技术沙龙、创业展会是触达资深人才的“富矿”,通过赞助或演讲企业可主动展示实力;社区招聘(如针对蓝领、服务业人才)需深入本地生活圈,通过街道合作、线下宣讲会增强信任感。

内推渠道是成本最低、效率最高的“开源利器”,企业需建立“全员内推机制”:明确内推奖励(现金、期权或额外假期),简化内推流程(如通过企业微信一键转发职位),并定期公示内推成功案例,激发员工参与感,某互联网公司将内推奖励提升至“推荐1名高级工程师奖励2万元”,且内推简历的通过率比社招高3倍,成为核心人才来源。

雇主品牌建设:从“流量吸引”到“价值认同”

招聘开源的本质是“吸引人才主动选择”,而雇主品牌是人才选择的核心驱动力,当企业品牌在目标人才群体中形成“值得信赖、有发展前景”的认知时,招聘会从“大海捞针”变为“人才慕名而来”。

化传播**是雇主品牌建设的核心,需构建“价值传递型”内容体系:通过企业公众号、视频号发布员工成长故事(如“90后技术总监的5年晋升路”)、团队文化日常(如“程序员团建:代码之外的烟火气”)、技术/行业洞察(如“我们的AI团队如何攻克行业难题”),让人才直观感受企业氛围与发展空间,某科技公司通过“员工Vlog”系列内容,在B站获得超50万播放,吸引3000+主动投递,其中80%候选人表示“是因为内容了解并认同公司”。

员工口碑是雇主品牌的“活广告”,需关注员工体验:优化入职流程(如“新人入职礼包+导师1对1带教”)、完善薪酬福利(如弹性工作制、子女教育补贴)、建立清晰的晋升通道(如“每年2次晋升评审,结果透明公示”),当员工在社交平台自发分享“在公司成长的幸福感”时,其说服力远超企业广告。

社会责任是提升品牌高度的关键,通过参与公益活动(如“编程支教”“环保项目”)、发布ESG报告(环境、社会、治理成果),展现企业价值观,吸引认同社会责任的人才,某新能源企业因“碳中和”实践被央视报道后,收到大量环保相关专业人才的主动投递。

内部机制激活:从“HR单打独斗”到“全员协同”

招聘不是HR部门的“独角戏”,而是需要业务部门、管理层深度参与的“系统工程”,建立“全员人才观”,让每个员工都成为“开源节点”。

业务部门深度参与是提升招聘精准度的核心,HR需与用人部门建立“联合招聘小组”:共同撰写职位描述(避免“假大空”,明确“你将负责什么、需要什么能力、能获得什么成长”),共同参与简历筛选与面试(业务负责人需主导专业能力评估,HR关注文化匹配度),某快消品牌在新品部门招聘时,邀请市场部负责人共同设计“案例分析题”,考察候选人对真实业务场景的应对能力,招聘周期缩短40%,员工留存率提升25%。

人才库动态管理是“开源”的“蓄水池”,需建立“被动候选人人才库”:对面试未通过但潜力优秀的候选人,定期发送行业动态、企业招聘提醒(如“我们新成立了XX业务团队,你的背景很匹配”);对离职员工,开展“离职回访”,了解离职原因,保持联系(某科技公司通过“前员工内推计划”,30%的回流员工晋升为核心骨干)。

数据驱动决策是提升开源效率的“引擎”,通过招聘管理系统(ATS)分析渠道转化率(如“内推简历通过率30%,招聘网站仅10%”)、候选人来源(如“技术人才60%来自GitHub”)、招聘周期(如“核心岗位平均60天到岗”),优化资源分配:砍掉低效渠道,加大对高转化渠道的投入;针对长周期岗位,提前启动“人才寻访”,避免“临时抱佛脚”。

技术应用:从“人工筛选”到“智能提效”

在人才爆炸的时代,仅靠人工难以实现“高效开源”,需借助技术工具提升招聘效率与精准度。

AI招聘工具是“筛选加速器”,通过AI简历初筛系统(如“大模型解析简历,自动匹配岗位关键词”),可减少HR70%的重复劳动;AI面试工具(如“视频面试+AI行为分析”)可初步评估候选人的沟通能力、岗位匹配度,帮助HR锁定重点人选,某零售企业使用AI工具后,简历筛选时间从3天缩短至4小时,面试邀约率提升35%。

人才大数据平台是“精准触达器”,通过爬虫技术聚合全网人才数据(如LinkedIn、行业论坛的公开信息),构建“人才画像标签”(技能、经验、职业倾向等),实现“精准找人”:想招聘“具备新能源汽车电池研发经验的工程师”,平台可筛选出相关企业、项目经验匹配的候选人,HR直接发起沟通。

自动化工具是“流程优化器”,通过企业微信、钉钉等工具设置“自动化招聘流程”:候选人投递简历后,自动发送测评链接;测评通过后,自动推送面试邀请;面试结束后,自动发送结果通知,这不仅提升候选人体验,也避免HR因流程繁琐导致的人才流失。

成本优化:从“高投入低效”到“精准降本”

招聘开源并非“不计成本投入”,而是通过“精准投放+效率提升”实现“降本增效”。

渠道成本分层投入:对“高效高转化渠道”(如内推、垂直社区)加大预算,对“低效高成本渠道”(如部分综合招聘网站)缩减投入;采用“按效果付费”模式(如“招聘成功后再付费”),降低试错成本。

雇主品牌长效投入:雇主品牌建设虽需前期投入,但一旦形成认知,可长期降低招聘成本,某知名企业因品牌效应,核心岗位的招聘费用比行业平均低20%,且候选人接受率更高。

灵活用工补充:对非核心、临时性岗位(如项目制技术支持、短期用工),可采用灵活用工模式(如兼职、外包),降低全职招聘成本与风险,同时快速补充人力缺口。

相关问答FAQs

Q1:企业预算有限,如何低成本实现招聘开源?

A:低成本开源需聚焦“高性价比渠道”与“员工驱动”:①激活内推资源,通过“精神+物质”奖励(如额外年假、公开表彰)鼓励员工推荐,内推成本远低于猎头;②深耕垂直社区与社交媒体,通过免费内容输出(如技术干货、员工故事)吸引人才,避免付费广告;③与高校、职业院校建立“实习合作”,以低成本培养储备人才;④优化招聘流程,减少无效环节(如用AI初筛替代人工初筛),降低时间成本。

Q2:如何吸引被动求职者(在职人才)?

A:被动求职者“不找工作,但看机会”,需通过“精准触达+价值吸引”打动他们:①通过垂直社区、LinkedIn等平台,用“行业洞察+企业优势”内容吸引关注(如“我们正在用AI重构XX行业,欢迎加入”);②通过员工内推或猎头联系,传递“个性化机会”(如“你的XX项目经验与我们的新业务高度匹配,是否有聊聊的兴趣?”);③突出“非薪酬价值”(如职业晋升空间、技术挑战性、弹性工作制),满足其对成长与工作生活平衡的需求;④保持“轻联系”,避免过度打扰,可通过季度行业报告、节日祝福等方式维持互动,待其产生跳槽意愿时主动出击。