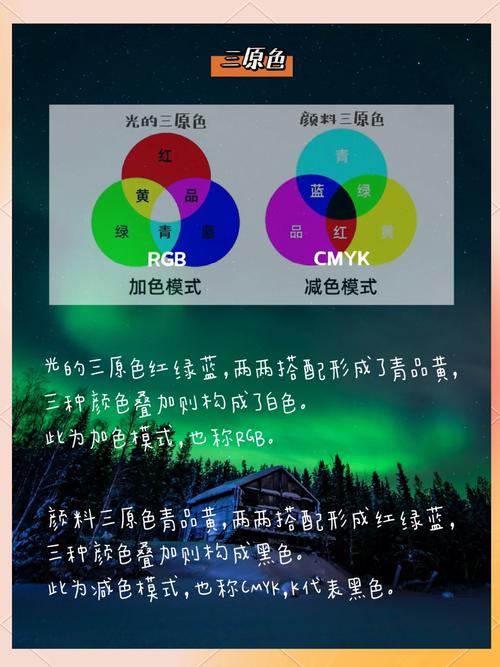

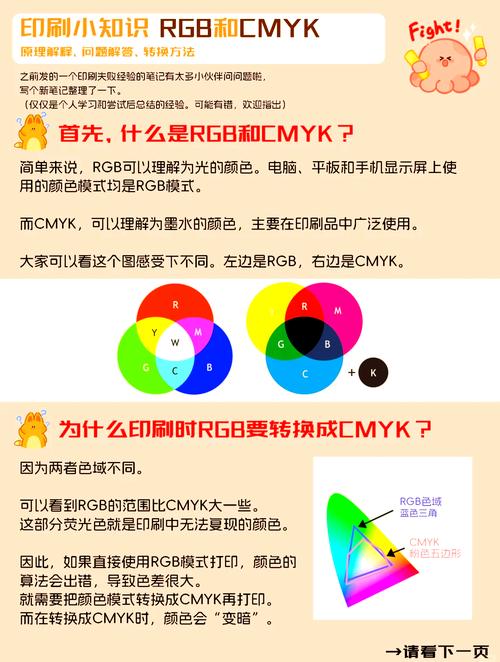

印刷领域广泛使用的CMYK色彩模型(由青色Cyan、品红色Magenta、黄色Yellow和黑色Key组成),其混合原理基于减色法,即通过油墨吸收环境中的光线来呈现颜色,当两种颜色相加时,实际是叠加不同比例的墨水层,导致对光波的吸收范围扩大或重叠,从而改变最终视觉效果,以下是具体的组合规律及变化机制:

| 基础组合 | C值变化 | M值变化 | Y值变化 | K值影响 | 典型结果示例 | 原理说明 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 青色+品红色 | 0% | 可能微调以增强对比度 | 趋近于蓝色(如C=100%, M=100%) | 青与品红共同吸收绿光和红光波段,剩余蓝光被反射形成蓝色 | ||

| 青色+黄色 | 0% | 通常无需添加 | 产生绿色调(C↑, Y↑) | 两者分别吸收红、蓝光,仅保留绿光反射 | ||

| 品红色+黄色 | 0% | 少量K可深化色调 | 形成橙至红色系(M↑, Y↑) | 叠加后主要吸收蓝、绿光,红光主导视觉感受 | ||

| 任意双色+黑色 | 不变/降低 | 不变/降低 | 不变/降低 | 显著提升 | 降低饱和度并增加层次感 | 黑色作为暗调调节剂,压缩色彩动态范围 |

关键机制解析

-

光谱吸收特性:每种油墨对应特定波长的光吸收能力,青色染料优先吸收红色光,品红色吸收绿色光,黄色吸收蓝色光,当两种颜色叠加时,它们的吸光范围会部分重叠或互补,青色(吸红)与品红色(吸绿)混合后,同时吸收红+绿=白光中的大部分成分,仅残留少量蓝光可被感知为蓝色,这种物理特性决定了混合色的色相偏向。

-

密度叠加效应:在实际印刷中,纸张表面的墨层厚度会影响透光率,若C和M均设为100%,理论上应完全吸收所有非蓝色光线,但由于油墨透明度限制,可能需要引入少量黑色(K)来强化纯度,这也是为什么某些深色调配方中会包含K成分的原因。

-

反向加色逻辑:不同于RGB的加性混色(越加越亮),CMYK遵循减色法则——每增加一种油墨相当于进一步过滤环境光,纯白色基底(无油墨)反射全谱白光;当涂抹青色油墨后,纸张只能反射绿+蓝光;再叠加品红色油墨时,绿光也被吸收,最终仅剩蓝光可被观测到。

-

工艺补偿因素:实际生产中还需考虑网点扩大、纸张底色等因素,比如在粗面纸上印刷时,油墨渗透会导致实际覆盖率下降,此时需适当提高各通道数值才能达到设计效果,不同品牌油墨的色彩表现差异也会影响最终呈色效果。

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)

进阶应用场景

- 渐变过渡控制:通过调整双色的百分比可实现平滑的色彩过渡,例如从青色到蓝色的渐变,可通过逐步增加M的比例来实现中间色调的自然衔接。

- 专色替代方案:对于难以直接获取的特殊色相,可用双色混合近似模拟,如缺乏理想紫色油墨时,可用高比例的M+C组合替代。

- 视觉校正技巧:利用黑色替换部分暗调区域的彩色墨水,既能保持色相稳定性又能节省成本,例如在深蓝色背景中加入K而非单纯依赖C+M。

常见误区澄清

❌错误认知:“CMYK双色混合等同于简单数学平均”

✅正确理解:由于油墨物理特性非线性叠加,相同比例的不同颜色组合会产生差异化的结果,例如50%C+50%M得到的并非中性灰,而是偏蓝的黑灰色。

❌错误认知:“所有颜色都可通过三原色精确再现”

✅正确理解:受限于油墨色域范围,某些鲜艳色调(如荧光色)无法通过常规CMYK实现,必须借助专色墨或UV工艺补充。

FAQs

Q1:为什么CMYK混合后的颜色总是比屏幕显示更暗?

A:因为CMYK是减色模式,依赖油墨对光线的实际吸收作用,显示器采用RGB加色原理发光,而印刷品通过反射环境光成像,同等数值下,四色叠印的最大亮度不超过纸张白度的70%,这是由介质物理特性决定的,建议在设计阶段使用软打样功能预览接近真实的印刷效果。

Q2:如何判断两种CMYK颜色能否准确混合出目标色?

A:可通过分光光度计测量样本的实际光谱反射曲线,与理论计算值进行比对,若偏差超过ΔE>5,则说明存在肉眼可见的色彩失真,此时应调整各通道数值或更换油墨类型,对于关键色块,最好制作印刷测试条进行