在古代攻城战中,“破天一剑攻城命令”往往象征着最高军事指挥官发起总攻的终极指令,这一命令的发出意味着战役进入决定性阶段,需要统筹兵力、装备、战术等多重因素,其背后蕴含着严谨的军事逻辑与残酷的现实考量,从历史实践来看,一次成功的攻城命令绝非简单的“冲锋”二字,而是基于情报分析、战术制定、资源调配与心理博弈的系统工程。

攻城命令的核心要素与执行逻辑

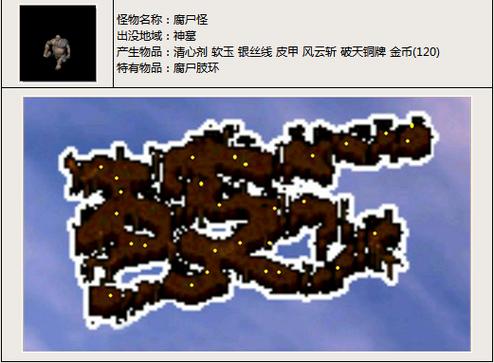

攻城命令的制定首先依赖于对敌情的精准判断,指挥官需通过斥候、间谍或观察,掌握城墙高度、厚度、守军兵力分布、防御设施(如箭塔、滚木礌石、护城河宽度)等信息,这些数据直接决定攻城器械的选择与兵力部署,若城墙高厚,则需优先部署攻城槌、云梯或抛石机;若护城河较宽,便需架设浮桥或填塞河道,天气与地形也是关键变量,顺风时火箭效果更佳,而雨天则可能影响火攻器械的发挥。

兵力分配需遵循“主攻与佯动结合”的原则,通常会将主力部队分为若干梯队:第一梯队由精锐步兵组成,携带攻城器械冲锋,负责突破城墙或城门;第二梯队为预备队,在第一梯队受挫时增援,或扩大突破口;第三梯队则负责清理战场、巩固战果,需派遣部分兵力在城门两侧或薄弱环节进行佯攻,吸引守军火力为主攻方向创造机会,以宋代《武经总要》记载的攻城阵型为例,往往将“洞子”(攻城掩体)、“木驴”(破城器械)与“弓弩手”协同配置,形成“器械掩护-兵力突进”的战术链条。

攻城命令的执行需严格遵循时间节点,古代攻城多选择黎明或黄昏,此时守军易疲惫,且光线利于隐蔽,命令发出后,各部队需按预定节奏行动:抛石机先行压制敌方箭塔,弓弩手掩护攻城器械靠近,步兵随后突入,若某一环节延误,可能导致整个计划失衡,例如云梯未及时架设,则后续兵力将暴露在敌方火力下,造成重大伤亡。

命令背后的风险与应对

“破天一剑”虽气势如虹,但攻城战本质上是“杀敌一千,自损八百”的消耗战,历史上因轻敌冒进导致攻城失败的案例屡见不鲜,如李自成攻开封时,因忽视守城火器的威力,强攻数月不克,最终反遭重创,指挥官需在命令中明确“撤退信号”或“止损条件”,例如当第一梯队损失超过三成时,预备队需暂缓进攻,重新评估战局。

心理战术也是命令的重要组成部分,攻城前可通过喊话、散布谣言(如“守将已降”“援军将至”)瓦解守军士气;攻城时则需鼓舞己方士兵士气,如设置“先登者赏”的激励机制,激发死战决心,三国时期,曹操攻袁谭于南皮,即以“城破之日,不问老幼,皆杀之”的严令逼迫士兵死战,最终快速破城。

攻城命令的现代化演变

随着军事技术发展,“破天一剑攻城命令”的内涵已从冷兵器的“肉搏冲锋”演变为现代战争中的“立体突袭”,现代攻城作战可能先通过精确制导武器摧毁敌方防御工事,再由装甲部队与机械化步兵协同突破,无人机则负责实时战场侦察与火力引导,尽管形式变化,但其核心逻辑未变:集中优势资源,在关键时间节点对敌方薄弱环节实施致命一击,最终达成战略目标。

相关问答FAQs

Q1:古代攻城战中,若第一波攻城部队遭遇重大伤亡,是否应立即发起第二波进攻?

A1:不一定,是否发起第二波进攻需综合评估战场态势:若敌方防御已现松动(如城墙缺口扩大、守军军心涣散),则应果断投入预备队扩大战果;若敌方火力依旧猛烈且己方伤亡过大,则应暂缓进攻,重新调整部署(如调集更多攻城器械、改变进攻方向),避免无谓牺牲,蒙古攻襄阳时,久攻不下后改为长期围困与水陆并进,而非强攻。

Q2:“破天一剑”式的攻城命令是否仅适用于古代战争?现代战争中是否存在类似战术?

A2:现代战争中虽无“攻城命令”的称谓,但“决定性突击”的战术思想依然存在,城市攻坚战中,军队会集中装甲、炮兵、航空兵等火力,在某一方向撕开敌方防线,随后机械化部队快速突入,这与古代“破天一剑”的核心逻辑——集中优势兵力、关键节点突破一脉相承,区别在于现代作战更依赖技术装备与信息支援,强调“精确打击”与“零伤亡”理念,但通过高强度突击达成战役目的的本质未变。