可视化界面设计是将抽象的产品功能、用户需求和交互逻辑转化为具体、直观的视觉呈现过程,其核心目标是让用户通过界面快速理解产品价值、高效完成任务,同时传递品牌调性与设计理念,这一过程涉及用户研究、信息架构、视觉设计、交互逻辑等多个环节,需要系统化的方法与工具支撑,以下从设计流程、核心要素、工具选择及实践要点四个维度展开详细说明。

可视化界面设计的系统化流程

可视化界面设计并非单纯的视觉美化,而是以用户为中心的系统性工程,通常分为需求分析、线框图设计、视觉设计、原型验证与迭代优化五个阶段。

需求分析阶段是设计的起点,需通过用户访谈、问卷调研、竞品分析等方式明确目标用户群体、核心使用场景及用户痛点,针对电商类APP,需重点突出商品浏览、加购、支付等核心流程的便捷性;而工具类软件则需强调功能的清晰布局与操作效率,此阶段需输出用户画像、用户旅程地图及功能优先级矩阵,为后续设计提供方向。

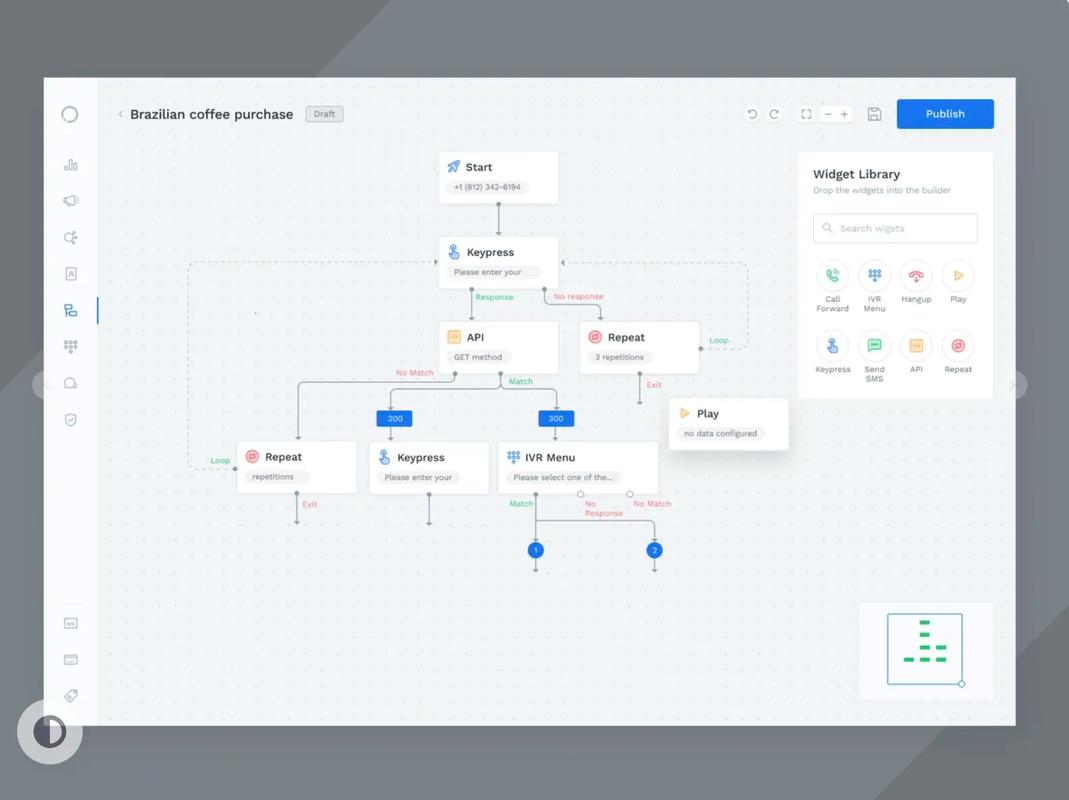

线框图设计阶段专注于界面的信息架构与功能布局,无需考虑视觉细节,重点是通过低保真原型验证逻辑合理性,线框图需明确页面层级、模块划分、组件位置及交互跳转关系,例如电商首页的“导航栏-轮播图-分类入口-推荐商品-底部导航”结构是否符合用户浏览习惯,此时可借助手绘草图或工具快速迭代,确保核心流程无遗漏、无冗余。

视觉设计阶段在线框图基础上注入品牌基因,通过色彩、字体、图标、版式等视觉元素传递产品调性,色彩选择需结合品牌VI与用户心理,例如金融类产品多用蓝色传递信任感,母婴类产品多用柔和色调营造亲和力;字体需兼顾可读性与风格统一,正文建议使用无衬线字体(如思源黑体、苹方)提升阅读效率;图标需保持风格一致(线性/面性/扁平化),并通过形状、颜色强化功能识别性,此阶段需输出高保真设计稿,包含页面规范(如间距、字号、圆角半径)及组件库(按钮、输入框、弹窗等)。

原型验证阶段通过可交互原型模拟真实操作流程,邀请目标用户进行任务测试(如“在10分钟内完成商品下单”),收集操作路径、停留时长、错误率等数据,评估设计可用性,常用工具支持点击跳转、状态切换(如按钮点击效果、页面加载动画),让用户更直观地体验交互细节。

迭代优化阶段基于测试反馈调整设计,例如若用户多次在“支付”环节卡顿,需检查表单字段是否过多、支付入口是否醒目,或简化步骤(如支持“一键支付”),此阶段需平衡用户需求与商业目标,通过多轮迭代实现“可用性-易用性-愉悦性”的递进。

可视化界面设计的核心要素

可视化界面设计的有效性取决于对用户心理与行为规律的把握,需重点处理以下核心要素:

信息层级与视觉动线

用户浏览界面时遵循“F型”或“Z型”视觉动线,需通过排版优先级引导注意力,将核心功能/内容放置在页面左上或中部,通过字号大小(标题>副标题>正文)、颜色对比(主色>辅助色>中性色)、间距疏密(模块间距>元素间距)区分信息层级,避免用户因信息过载产生认知负担。

交互反馈与状态提示

界面的每一个操作都需即时反馈,例如按钮点击后的颜色变化、加载动画、成功/错误提示,让用户明确操作结果,反馈设计需遵循“即时性-一致性”原则,例如所有加载状态均使用统一的旋转图标,错误提示统一采用红色文本+警告图标,降低用户学习成本。

响应式设计与多端适配

随着设备多样化(手机、平板、桌面端),界面需适配不同屏幕尺寸,响应式设计可通过“流式布局”(百分比宽度)、“弹性图片”(max-width:100%)、“媒体查询”(@media)实现,确保核心内容在各类设备上均清晰可操作,桌面端导航栏采用水平菜单,移动端则折叠为“汉堡菜单”。

可访问性设计(A11y)

为保障残障用户(如色盲、视力障碍)的使用体验,需遵循可访问性标准:色彩对比度不低于4.5:1(正文与背景色)、添加alt文本替代图片信息、支持键盘操作(Tab键切换焦点)、避免依赖单一感官(如仅用颜色区分“成功/失败”状态),为色盲用户提供文字标签+图标的双重识别方式。

设计工具的选择与应用

根据设计阶段与需求差异,可选择不同工具提升效率:

| 工具类型 | 代表工具 | 适用场景 | 优势 |

|---|---|---|---|

| 线框图与原型工具 | Figma、Sketch、Axure | 低保真线框图、高保真原型、交互逻辑设计 | Figma支持云端协作与组件复用;Axure支持复杂交互原型 |

| 视觉设计工具 | Photoshop、Illustrator、Figma | 图标绘制、插画设计、高保真视觉稿 | PS擅长图像处理;AI擅长矢量图形;Figma整合设计-原型 |

| 协作与交付工具 | 蓝湖、Zeplin、墨刀 | 设计稿标注、开发对接、版本管理 | 自动标注尺寸、间距、颜色,生成切图资源,减少沟通成本 |

| 用户测试工具 | UserTesting、腾讯问卷 | 用户反馈收集、可用性测试、A/B测试 | 快速招募目标用户,记录操作视频,量化分析用户体验 |

实践中的关键要点

- 以用户为中心,避免“自嗨式设计”:始终围绕用户需求做决策,例如某教育APP曾因追求“炫酷动效”导致加载时长增加3秒,用户流失率上升15%,最终简化动画保留核心功能,数据才得以恢复。

- 保持设计一致性:建立设计系统(Design System),统一组件样式、交互规则、文案规范,例如苹果的Human Interface Guidelines、谷歌的Material Design,可确保多页面风格统一,降低用户学习成本。

- 数据驱动设计迭代:通过埋点数据分析用户行为(如页面点击热力图、功能使用率),例如某内容平台发现“收藏”按钮点击率低,通过将其从页面底部移至标题旁并放大尺寸,点击率提升40%。

相关问答FAQs

Q1:可视化界面设计与UI设计的区别是什么?

A:可视化界面设计更侧重“将抽象需求转化为具体视觉呈现的全过程”,涵盖用户研究、信息架构、交互逻辑与视觉设计;而UI(User Interface)设计是可视化界面设计的子集,专注于界面的视觉元素设计(如色彩、图标、版式),可视化界面设计是“战略+战术”,UI设计是“战术执行”。

Q2:如何判断可视化界面设计是否成功?

A:成功的可视化界面设计需满足三个核心标准:① 可用性:用户能快速理解界面并完成任务,任务完成率高、操作错误率低;② 易用性:操作步骤简洁、学习成本低,新用户首次使用无需引导即可上手;③ 情感化:界面风格符合用户预期,能带来愉悦体验(如流畅的动效、贴心的细节提示),同时传递品牌价值,可通过用户测试(任务完成时间、满意度评分)、数据指标(留存率、转化率)综合评估。