理解互联网的内涵,需要超越其作为“信息网络”的技术表层,深入到其重塑人类社会结构、经济形态与认知方式的底层逻辑,互联网的本质并非简单的“连接”,而是一种基于数字技术的新型社会基础设施,它通过去中心化的信息流动、高效率的资源共享和跨时空的协同互动,构建了一个与现实世界交织融合的“数字孪生社会”,其内涵可从技术本质、社会属性、经济逻辑和人文价值四个维度展开。

技术本质:从“工具”到“生态”的范式跃迁

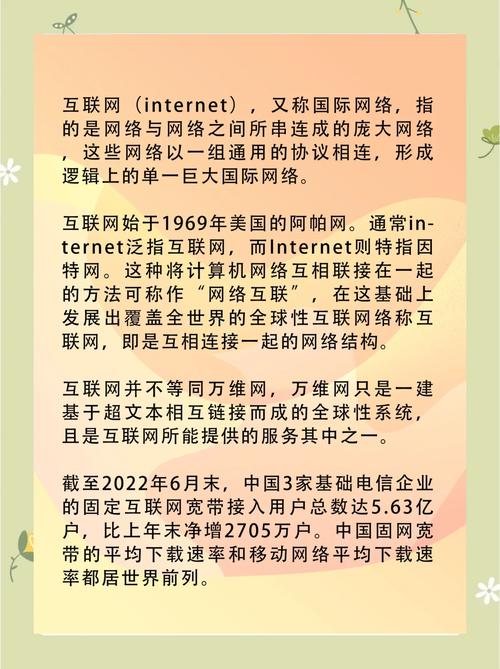

互联网的技术内核是“协议的集合”,以TCP/IP协议为基础,通过分层架构(物理层、网络层、传输层、应用层)实现了全球设备的互联互通,早期互联网(ARPANET)诞生于1960年代,初衷是构建一个去中心化的军事通信网络,以应对核打击下的系统脆弱性——这一基因决定了互联网“开放、共享、抗毁”的技术底色,随着Web 1.0(静态信息门户)、Web 2.0(用户生成内容与社交网络)、Web 3.0(去中心化与价值互联网)的演进,其技术形态从“单向信息发布”升级为“多向协同创作”,再到“数据主权回归用户”,每一次迭代都拓展了连接的深度与广度,5G技术将带宽提升百倍、时延降至毫秒级,物联网(IoT)让从传感器到智能终端的设备数量突破千亿量级,这些技术突破不仅提升了连接效率,更催生了“万物互联”的生态体系,使互联网从“连接信息”进化为“连接实体、连接服务、连接价值”。

社会属性:重构公共空间与权力关系

互联网最深刻的内涵在于其对社会结构的重塑,它打破了传统社会的“信息壁垒”,构建了一个跨越地域、阶层、文化的“数字公共空间”,在信息传播层面,社交媒体、短视频平台等应用让个体成为内容生产与传播的节点,实现了“去中心化的话语权再分配”——普通用户可通过热点事件推动社会议题(如环保、公益),但也面临“信息茧房”“算法偏见”等挑战,在社会交往层面,即时通讯、虚拟社区(如Discord、豆瓣小组)重塑了人际关系网络,形成“弱连接”主导的新型社交模式,这种连接基于兴趣、价值观而非地缘,催生了“趣缘社群”“数字游民”等社会新群体,在治理层面,互联网倒逼传统治理模式转型:电子政务、在线司法提升了公共服务效率;数据隐私、网络暴力等问题也催生了“数字治理”新课题,如何平衡“技术创新”与“伦理规范”,成为互联网社会属性的核心矛盾。

经济逻辑:从“流量经济”到“价值互联网”的范式变革

互联网的经济内涵经历了从“信息搬运”到“价值重构”的跃迁,Web 1.0时代,互联网是“信息渠道”,企业通过门户网站、搜索引擎获取流量;Web 2.0时代,平台经济崛起(如淘宝、微信),通过“免费+增值”模式聚合用户数据,构建“双边市场”,形成“流量垄断”;而Web 3.0时代,区块链、智能合约等技术推动“价值互联网”落地,数据成为可确权、可交易的生产要素,催生了NFT(非同质化通证)、DeFi(去中心化金融)等新业态,创作者经济中,内容创作者可通过NFT直接向粉丝出售数字作品,绕过平台中介,实现“价值分配去中心化”,互联网还重构了传统产业价值链:工业互联网实现“生产端-消费端”数据直连,推动C2M(用户直连制造)模式;农业互联网通过物联网监测土壤、气候,实现精准种植,这种“产业数字化+数字产业化”的双向融合,标志着互联网从“消费互联网”向“产业互联网”的深度转型。

人文价值:技术赋能与人的异化之辩

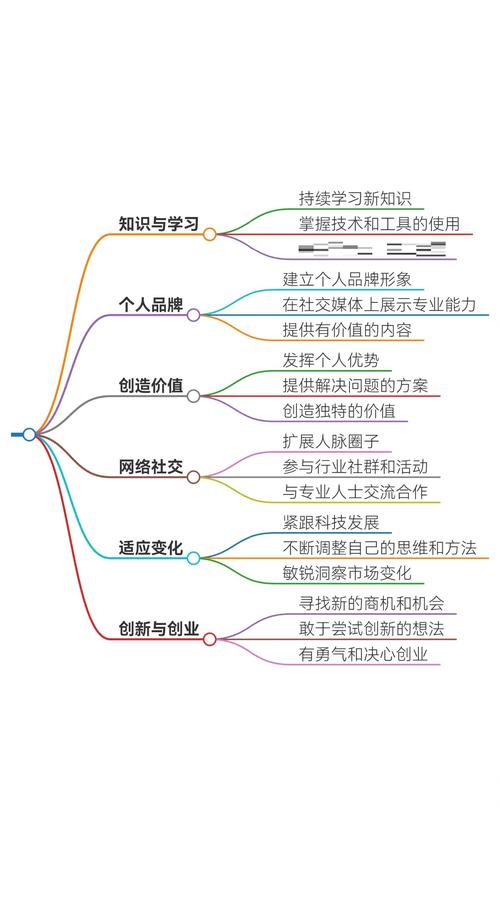

互联网的人文内涵体现在对“人的解放”与“人的异化”的双重影响,它打破了资源限制,赋能个体发展:在线教育(如Coursera、慕课)让优质教育资源普惠化,远程办公工具(如Slack、Zoom)打破了“工作-生活”的时空边界,数字支付(如支付宝、M-Pesa)让金融服务覆盖偏远地区,这些进步体现了“技术向善”的人文关怀,但另一方面,互联网也带来了“人的异化”:算法推荐可能导致个体认知固化,形成“信息茧房”;过度依赖虚拟社交可能弱化现实人际关系;“数字鸿沟”(如城乡、年龄间的技术接入差异)加剧了社会不平等,如何在技术发展中坚守“以人为本”,是互联网人文价值的核心命题——正如学者凯文·凯利所言:“技术是延伸,而非替代;互联网应成为‘增强人类’的工具,而非‘控制人类’的枷锁。”

互联网内涵的多维对比

| 维度 | 核心特征 | 典型表现 | 发展趋势 |

|---|---|---|---|

| 技术本质 | 协议驱动的去中心化连接 | TCP/IP协议、物联网、5G | 万物互联、算力网络、Web3.0 |

| 社会属性 | 重构公共空间与权力关系 | 社交媒体、数字治理、趣缘社群 | 数字包容、算法伦理、虚拟社会融合 |

| 经济逻辑 | 数据要素驱动的价值重构 | 平台经济、产业互联网、创作者经济 | 价值互联网、数实融合、全球数字贸易 |

| 人文价值 | 个体赋能与异化的辩证统一 | 在线教育、数字鸿沟、技术向善 | 人机协同、数字素养、以人为本 |

相关问答FAQs

Q1:互联网与传统媒体的核心区别是什么?

A1:互联网与传统媒体的核心区别在于“连接逻辑”与“权力结构”的差异,传统媒体是“单向传播”模式(如报纸、电视),信息生产与传播权集中在机构手中,受众是被动接收者;而互联网是“多向交互”模式,用户既是内容消费者也是生产者,信息传播呈“网状扩散”,且去中心化特性打破了传统媒体的“信息垄断”,催生了“人人皆可发声”的传播生态,互联网具备“实时反馈”“数据追踪”等特性,可实现精准互动,而传统媒体反馈滞后且难以量化。

Q2:如何理解“数据是互联网时代的石油”?

A2:“数据是互联网时代的石油”这一比喻,强调数据在数字经济中的核心价值,传统石油是工业时代的“能源基础”,驱动机械运转、交通运输;而数据是数字时代的“生产要素”,通过算法处理可转化为商业洞察、服务优化和创新动能,电商平台通过用户消费数据推荐商品,提升转化率;车企通过车辆运行数据优化自动驾驶算法;政府通过城市数据治理交通拥堵,但与石油不同,数据具有“非竞争性”(可被多方复用)、“可增值性”(使用越多价值越大)和“隐私敏感性”(需规范使用),数据治理”成为数字时代的核心议题,如何在保障安全的前提下释放数据价值,是各国数字竞争的关键。