甭纠结,招聘这件事,说难也难,说简单也简单,很多人在招聘时总是陷入各种纠结:纠结岗位要求要不要再拔高一点,纠结薪资范围要不要再压低一点,纠结简历筛选标准要不要再严格一点,纠结面试时这个问题到底该不该问……结果呢?纠结来纠结去,合适的人早就被别人抢走了,岗位空缺依旧,团队压力越来越大,招聘的核心就八个字:明确需求,果断行动。

甭纠结岗位的“完美画像”,很多企业招聘时总想招到“全能冠军”,既要经验丰富,又要能力突出,还要薪资低廉,最好还能立刻上手创造价值,这种“既要又要还要”的心态,本身就是纠结的根源,要知道,职场中没有完美的人,只有合适的人,与其纠结那些虚无缥缈的“完美条件”,不如先想清楚这个岗位的核心需求是什么——也就是“冰山上”的知识、技能和“冰山下”的价值观、性格特质中,哪些是必须具备的“硬性条件”,哪些是可以培养的“软性优势”,比如招一个新媒体运营,核心需求可能是内容策划能力和平台运营经验,至于会不会用某个小众的排版工具,完全可以入职后培训;招一个销售,核心需求可能是沟通能力和抗压性,至于有没有做过同行业,只要学习能力够强,也不是大问题,把核心需求列清楚,非核心条件适当放宽,才能扩大人才池,避免因为过度纠结某个次要条件而错过真正合适的人。

甭纠结薪资的“一步到位”,薪资问题是招聘中最容易让人纠结的环节,企业总担心薪资给高了增加成本,给低了吸引不到人才;求职者则担心薪资要低了亏了自己,要高了怕对方不要,薪资谈判就像一场“价值交换”,关键在于匹配,企业可以提前做好市场薪酬调研,了解同行业同岗位的薪资范围,结合企业的薪酬体系和岗位价值,给出一个合理的薪资区间,这个区间应该有一定的弹性空间,基本工资+绩效奖金+福利补贴”的结构,既能让求职者看到明确的收入预期,又能通过绩效奖金激励员工创造更多价值,求职者则应该理性评估自己的市场价值,结合企业的平台发展空间、团队氛围等因素综合考量,而不是单纯纠结起薪数字,薪资是动态调整的,入职后的表现和成长,才是决定薪资长期走向的关键,与其在纠结中错失良机,不如先迈出第一步,用实际能力证明自己的价值。

甭纠结简历筛选的“细枝末节”,面对成百上千份简历,很多HR容易陷入“细节纠结症”:这个求职者Gap了半年,要不要pass?这个人的专业和岗位不对口,要不要筛掉?这个简历排版有点乱,是不是态度不认真?简历筛选应该抓住重点,看求职者的核心经历是否与岗位匹配,关键能力是否突出,Gap半年可能是在学习充电、照顾家庭,也可能是创业试错,这些都不必然代表能力不足;专业不对口但相关经验丰富的人,往往更有跨界思维和学习能力;简历排版混乱或许只是因为求职者不擅长这个,但只要内容真实、重点突出,就值得给一个面试机会,建议用“关键事件法”筛选简历,重点关注求职者在过往经历中是否做过与岗位核心职责相关的事,取得了什么成果,用数据说话,比如招一个项目经理,与其纠结他有没有做过“行业龙头”的项目,不如看他有没有成功带领团队完成过“项目按时交付率100%”“成本控制在预算内10%”这样的具体成果。

甭纠结面试中的“标准答案”,面试是招聘中最重要的环节,但也是最容易出现纠结的地方,很多面试官喜欢用“标准答案”去框住求职者,你最大的缺点是什么?”“你为什么离职?”这类问题,总希望听到求职者回答“我追求完美”“我想寻求更大的发展空间”之类的“标准答案”,面试不是考试,没有标准答案,关键在于通过沟通了解求职者的真实能力和匹配度,面试官应该多问“行为面试题”,请举例说明你曾经解决过的最复杂的一个问题”“你在团队中通常扮演什么角色,如何与不同性格的同事合作”,通过具体的事例了解求职者的思维方式、解决问题的能力和团队协作意识,也要给求职者提问的机会,看他们关心什么,是关注薪资福利,还是关注个人成长和团队发展,这也能帮助企业判断求职者的求职动机和价值观是否与企业契合,面试是双向选择,纠结“标准答案”只会让你错过真正有潜力的候选人。

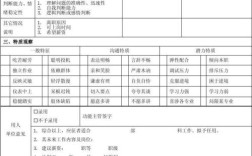

甭纠结录用决策的“优中选优”,当面试了几个候选人,感觉都还不错时,很多企业又开始纠结了:“这个经验丰富但薪资要求高,那个薪资低但经验稍显不足,到底选哪个?”招聘不是“选优”,而是“择适”,没有绝对的最好,只有最合适,建议建立一个清晰的评估维度表,把岗位核心需求、能力要求、价值观匹配度等作为关键指标,每个候选人根据这些指标打分,综合得分最高的就是最合适的人选,也要考虑团队的现有结构和未来发展方向,如果团队目前缺乏创新思维,或许那个有跨界经验、想法新颖的候选人更适合;如果团队目前需要快速提升业绩,或许那个业绩突出、执行力强的候选人更合适,果断做出决策,及时发出录用通知,不要因为“等等看”而错失心仪的候选人,优秀的人才往往手握多个offer,不会无限期等待。

招聘的本质是“找人”,而不是“考人”,放下纠结,回归本质,明确自己需要什么样的人,找到能够一起解决问题、创造价值的人,才是招聘的最终目的,甭纠结不代表不重视,而是要在充分准备的基础上,做出更果断、更理性的决策,每一次招聘都是一次积累,通过不断总结经验教训,优化招聘流程,才能让招聘这件事变得越来越简单,越来越高效。

相关问答FAQs

Q1:招聘时,如何平衡“经验要求”和“学习能力”,避免错过有潜力的应届生或转行者?

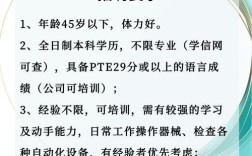

A:平衡“经验要求”和“学习能力”需要企业在招聘时调整视角,从“过去经验”转向“未来潜力”,明确岗位的“硬性门槛”和“软性潜力”——硬性门槛(如必备技能、资质证书)不可妥协,软性潜力(如学习速度、逻辑思维、抗压能力)可通过行为面试题评估,问“请举例说明你快速学习一项新技能的经历”,或设置“情景模拟题”,观察候选人面对未知问题时的分析和解决思路,针对应届生或转行者,可适当降低经验要求,增加“实习机会”“岗位培训”“导师制”等环节,既给候选人展示潜力的机会,也降低企业的试错成本,建立“潜力评估模型”,将学习主动性、适应能力、成长思维等指标纳入考核,而非单纯依赖过往经验年限。

Q2:企业在招聘时,如何判断候选人的“稳定性”,避免频繁离职带来的招聘成本浪费?

A:判断候选人“稳定性”需要从“动机”“行为”“价值观”三个维度综合考察,动机层面,通过提问“你为什么选择上一家公司?为什么离开?”“未来3-5年的职业规划是什么?”了解其求职动机是否与企业平台匹配,例如是否看重长期发展而非短期利益;行为层面,查看其过往工作履历的在职时长(注意结合行业特点,如互联网行业跳槽频率普遍高于传统行业),并通过背景调查核实离职原因,重点看是否存在“频繁跳槽无明确理由”“与团队/领导冲突频繁”等风险信号;价值观层面,观察候选人对“工作意义”“团队协作”“企业文化”的看法,例如问“你理想中的工作氛围是怎样的?”,判断其价值观是否与企业契合,企业在招聘时也可坦诚沟通岗位的挑战和压力,让候选人提前做好心理准备,从源头减少因“预期不符”导致的离职。