公司内部网页的实现是一个涉及需求分析、技术选型、开发设计、测试部署和运维管理的系统性工程,通常而言,其实现流程可概括为以下几个核心环节,每个环节都需要结合公司实际业务规模、技术团队能力和安全要求进行细化设计。

需求分析是项目启动的基础,需要明确内部网页的核心目标,例如是用于信息发布、流程审批、知识管理、团队协作还是业务数据可视化,通过访谈各部门关键用户、梳理现有业务痛点,形成详细的需求文档,明确功能模块(如用户登录、权限管理、内容管理、表单提交、数据报表等)、非功能需求(如响应时间、并发用户数、数据安全等级)以及用户角色划分(如管理员、普通员工、部门负责人等),此阶段还需确定网页的访问范围,是全公司开放还是仅特定部门可见,这将直接影响后续的权限设计和安全策略。

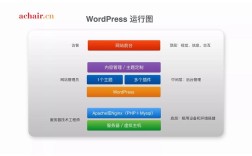

接下来是技术选型,这直接关系到开发效率、系统性能和后期维护成本,对于技术架构,主流选择包括基于LAMP(Linux+Apache+MySQL+PHP)、LNMP(Linux+Nginx+MySQL+PHP)的传统架构,或采用前后端分离架构(前端如Vue.js/React.js,后端如Spring Boot/Django/Node.js,数据库如MySQL/PostgreSQL/MongoDB),前后端分离架构在复杂交互场景下更具优势,便于团队分工和独立迭代,服务器方面,可根据公司规模选择自建服务器(需考虑硬件采购、机房部署、网络配置)或云服务器(如阿里云、腾讯云,提供弹性扩展和便捷运维),对于内容管理系统(CMS),若需求以信息发布为主,可基于WordPress、Joomla等开源系统进行二次开发;若需定制化流程,则建议自主开发或基于低代码平台(如钉钉宜搭、明道云)搭建,以快速响应业务变化。

开发设计阶段包括数据库设计、接口设计和UI/UX设计,数据库设计需根据需求文档创建数据表结构,合理设计字段类型、索引和关联关系,确保数据一致性和查询效率,接口设计需定义前后端数据交互的格式(如RESTful API)、请求参数、返回数据结构及错误码规范,通常使用JSON格式传输数据,UI/UX设计则需遵循简洁易用的原则,结合公司VI设计规范,完成页面原型设计(如使用Axure、Figma)和视觉设计,确保不同终端(PC、移动端)的适配性,开发过程中需采用版本控制工具(如Git)进行代码管理,通过分支管理(如Git Flow)协作开发,并定期进行代码审查,保证代码质量。

系统开发完成后,需进行全面的测试验证,功能测试需覆盖所有需求场景,确保各模块功能正常;性能测试需模拟多用户并发访问,检测系统响应速度和资源占用情况;安全测试则需检查SQL注入、XSS跨站脚本、CSRF跨站请求伪造等常见漏洞,验证权限控制是否严格;兼容性测试需确保网页在不同浏览器(Chrome、Firefox、Edge等)和操作系统上的正常显示与运行,测试过程中发现的bug需记录并跟踪修复,直至系统稳定。

测试通过后即可进入部署上线阶段,首先需配置生产环境服务器,安装必要的软件(如Nginx、Tomcat、数据库等),并设置防火墙规则,仅开放必要端口(如80、443),数据库需进行初始化并导入测试数据,后端接口需部署到服务器并配置域名解析,前端静态资源(HTML、CSS、JavaScript文件)需通过构建工具(如Webpack)打包后部署到Nginx等Web服务器,为保障数据安全,建议启用HTTPS(通过SSL证书实现),并对敏感数据进行加密存储,上线后需进行小范围灰度发布,监控系统运行状态,逐步扩大访问范围。

运维管理,这是保障内部网页长期稳定运行的关键,需建立日常监控机制,通过监控工具(如Zabbix、Prometheus)实时监测服务器CPU、内存、磁盘使用率以及接口响应时间、错误率等指标,设置告警规则,及时发现并处理异常,数据备份策略必不可少,需定期对数据库和重要文件进行全量备份和增量备份,并定期验证备份数据的可恢复性,需建立用户反馈渠道,收集使用过程中的问题和建议,并根据业务发展需求,定期对网页进行功能迭代和优化,对于权限管理,需遵循最小权限原则,定期审查用户权限,及时调整离职或转岗人员的访问权限。

以下是相关问答FAQs:

问题1:公司内部网页开发中,如何平衡开发效率与系统安全性?

解答:平衡开发效率与安全性需从多方面入手,技术选型时优先选择成熟、安全框架(如Spring Security、Django Auth),减少底层安全漏洞的修复成本;开发过程中引入安全编码规范,使用静态代码扫描工具(如SonarQube)提前检测代码缺陷;在需求阶段明确安全需求,对敏感操作(如密码修改、数据删除)进行二次验证或日志审计;采用模块化设计,对通用功能(如登录、权限管理)封装复用,避免重复开发引入风险;定期进行安全培训,提升开发人员的安全意识,确保安全措施贯穿开发全生命周期。

问题2:内部网页用户权限管理有哪些常见模式,如何选择适合公司的方案?

解答:常见的用户权限管理模式包括基于角色的访问控制(RBAC)、基于属性的访问控制(ABAC)和基于规则的访问控制(RB-RBAC),RBAC通过角色-权限关联简化管理,用户被赋予角色,角色拥有权限,适合结构化清晰、权限固定的场景(如普通员工、部门经理、管理员分级);ABAC基于用户属性(如部门、职级)、资源属性(如文档密级)和环境条件(如访问时间)动态判断权限,适合权限规则复杂、细粒度要求的场景;RB-RBAC则是结合规则与角色的混合模式,更灵活,选择时需考虑公司组织架构复杂度:若部门层级分明、权限需求标准化,优先RBAC;若存在跨部门协作、动态权限需求,可考虑ABAC或混合模式,并搭配权限管理后台,实现可视化的权限配置与审计。