在求职过程中,“未读 招聘”状态是许多求职者都会遇到的困扰,明明投递了心仪的岗位,却石沉大海般没有回音,这不仅让人焦虑,甚至可能对求职信心造成打击。“未读”并不完全等同于“被拒绝”,背后可能隐藏着多种原因,求职者需要理性分析并采取针对性策略,才能有效提升求职效率。

为何会出现“未读 招聘”状态?

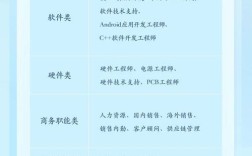

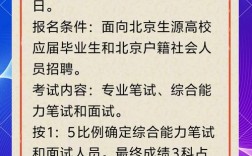

企业招聘流程中,“未读”现象的产生往往与招聘方的实际操作和求职者的投递方式密切相关,从企业端来看,大型企业每日收到的简历可能成百上千,HR通常通过关键词筛选(如学历、工作经验、技能证书等)快速匹配岗位需求,若简历未命中核心关键词,可能直接进入“未读”池;部分企业采用ATS( applicant tracking system, applicant tracking system)系统自动筛选,若格式不符或信息缺失,也可能被系统标记为未处理,若岗位已招满或招聘计划临时调整,未招满岗位的简历可能被暂时搁置,导致求职者状态显示为未读。

从求职者端来看,盲目投递是“未读”的高频诱因,未仔细阅读岗位描述(JD),投递了与自身条件不匹配的岗位;简历内容泛泛而谈,未针对岗位需求突出匹配度;或使用统一模板投递所有岗位,缺乏针对性修改,这些都可能导致简历在筛选环节被忽略,若求职者选择的投递渠道不当(如通过非官方邮箱或链接投递),也可能因信息传递不畅导致状态异常。

如何应对“未读 招聘”状态?

面对“未读”状态,求职者首先需调整心态,避免陷入自我怀疑,接下来可通过以下步骤提升回复率:

优化投递策略:从“广撒网”到“精准匹配”

投递前务必仔细研读JD,提取岗位核心需求(如“3年以上互联网行业经验”“熟练掌握Python数据分析”等),并在简历中对应突出相关经历和技能,若岗位要求“项目管理能力”,可在简历中用具体案例说明“曾带领5人团队完成XX项目,提前2周交付,成本降低15%”,针对不同岗位定制简历,避免一份简历投递所有职位,同时检查简历格式(建议使用PDF格式,避免系统兼容问题)和联系方式,确保HR能顺利联系到你。

多渠道投递:增加简历曝光机会

除企业官方招聘渠道外,可借助第三方招聘平台(如猎聘、BOSS直聘等)、行业社群、内推等渠道扩大触达范围,内推是“破冰”的有效方式,若能通过在职员工或校友内推,简历往往能优先被查看,大幅降低“未读”概率,在LinkedIn上联系目标公司的员工,礼貌表达求职意愿并请求内推,成功率可能显著高于自主投递。

主动跟进:适时“刷存在感”

若投递后3-5天仍无回复,可尝试通过招聘平台私信或企业邮箱发送简短的跟进邮件,邮件内容需简洁明了,“您好,我是X月X日投递XX岗位的XX(姓名),贵司该岗位的XX职责(提及JD中的一点)与我XX经验高度契合,冒昧询问简历筛选进展,感谢您的时间!”注意避免频繁催促,以免引起反感。

提升求职效率的长期建议

“未读”状态的本质是供需匹配的效率问题,求职者需从长期角度提升自身竞争力,持续学习行业新技能,考取权威证书(如PMP、CPA等),增加简历“含金量”;定期复盘求职过程,分析未通过筛选的原因(如技能不足、经验欠缺等),针对性弥补短板,建立求职档案,记录投递岗位、公司、时间及反馈,便于跟踪和调整策略。

相关问答FAQs

Q1:投递后显示“未读”,是否代表我的简历被直接拒绝了?

A1:不一定。“未读”更多是“未处理”的状态,可能因简历未通过初步筛选(如关键词不匹配、经验不符),也可能因招聘流程繁忙(如企业正在集中面试或岗位已暂停招聘),建议先优化简历再尝试投递同类岗位,或通过其他渠道(如内推)增加曝光机会,而非直接认定“被拒绝”。

Q2:如何判断简历是否因格式问题被标记为“未读”?

A2:若多次投递同类岗位均显示“未读”,且内容已针对性优化,可检查简历格式,常见问题包括:使用Word.docx格式(部分企业系统可能兼容性差)、文件名不规范(如“简历.docx”而非“姓名-岗位-简历.pdf”)、简历中包含图片或复杂排版(ATS系统可能无法识别)、联系方式缺失或错误等,建议将简历转换为PDF格式,文件名统一为“姓名-应聘岗位-联系方式”,内容简洁清晰,避免花哨设计,以提高系统识别率和HR阅读体验。