上海作为中国经济最发达的城市之一,其就业市场始终充满活力与竞争,而“上海蜗牛招聘”这一概念近年来逐渐进入公众视野,引发了关于职场节奏、职业发展与生活平衡的广泛讨论,尽管“蜗牛招聘”并非官方定义的招聘术语,但结合字面含义与当前职场生态,可将其理解为一种以“慢”为特征的求职与招聘模式——即求职者不再盲目追求“快节奏入职”,而是更注重职业匹配度、长期发展潜力与个人生活品质;企业则摒弃“大水漫灌式”的快速招聘,转向精细化筛选、深度文化契合与人才可持续培养,这种模式的出现,本质上是上海职场从“增量扩张”向“提质增效”转型的重要体现,也是新一代职场价值观与企业人才观碰撞融合的结果。

上海职场生态:“快”与“慢”的博弈与平衡

上海的企业生态呈现出多元化和高度竞争化的特点,既有互联网、金融、高端制造等行业的“快节奏”代表,也有文化创意、生物医药、专业服务等领域的“深耕型”企业,过去十年,随着上海“四个中心”建设的推进,大量企业进入扩张期,“抢人”“快速到岗”成为招聘市场的关键词,求职者也普遍面临“内卷化”压力——为了进入头部企业或获得高薪岗位,往往需要接受高强度加班、频繁出差或短期内承担多项任务,这种“快”虽然推动了经济效率的提升,但也导致职场焦虑、职业倦怠等问题日益凸显,据《2023上海职场人幸福感报告》显示,超过60%的受访者认为“工作与生活失衡”是当前最大的职场痛点。

在此背景下,“蜗牛招聘”的理念逐渐获得共鸣,对于求职者而言,“慢”并非消极怠工,而是理性的职业规划:他们更愿意花时间了解企业的真实工作环境、团队氛围与晋升机制,而非仅仅被职位名称或薪资数字吸引;他们注重“人岗匹配”的深度,例如在面试中主动询问工作强度、培训体系与员工福利,确保岗位既能发挥自身优势,又能兼顾个人成长与生活需求,对于企业而言,“慢”则意味着招聘策略的升级——头部企业如阿里巴巴、腾讯上海分部等已开始推行“人才画像”精准招聘,通过多轮背景调查、情景模拟与试用期考核,筛选出真正认同企业文化、具备长期发展潜力的候选人;中小型企业则更倾向于通过内部推荐、行业社群等渠道寻找“同频人才”,降低因招聘失误带来的用人成本,这种双向选择的过程,虽然延长了招聘周期,但显著提升了员工留存率与工作满意度,最终形成“企业-员工”双赢的局面。

“上海蜗牛招聘”的核心特征与实践路径

求职者的“慢”选择:从“求量”到“求质”

在上海,“蜗牛式求职者”通常具备以下特征:一是职业目标清晰,不盲目跟风热门行业或岗位,例如在互联网行业裁员潮中,仍坚持选择与自身专业背景匹配的研发岗而非转行做运营;二是注重信息对称,会通过脉脉、看准网等平台查询企业评价,甚至联系在职员工了解真实工作内容;三是强调“试错成本”,在收到offer后,可能会要求延长考察期或参与短期项目实习,再最终决定是否入职,据某招聘平台数据,2023年上海求职者的平均求职周期较2020年延长了15%,其中本科及以上学历、工作5年以上的职场人“慢求职”倾向最为明显,他们更愿意将3-6个月的时间用于寻找“理想岗位”。

企业的“慢”招聘:从“速度”到“精度”

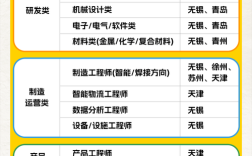

企业端的“蜗牛招聘”实践主要体现在招聘流程的优化与人才评估的深化,企业延长了招聘周期,例如将传统的“3轮面试”扩展为“初筛+专业复试+跨部门面试+高管终面+背景调查”的全流程,确保候选人能力、价值观与岗位需求的全方位匹配;企业引入了更多元化的评估工具,如无领导小组讨论、案例分析、性格测评等,替代单一的“学历+经验”筛选标准,以上海某生物医药企业为例,其研发岗位招聘周期通常为2-3个月,候选人需通过“实验室实操考核+项目答辩+团队融入评估”三关,这种“慢工出细活”的招聘方式,使其核心技术人员离职率长期低于行业平均水平20%。

政策与环境的“慢”支持:构建可持续发展的人才生态

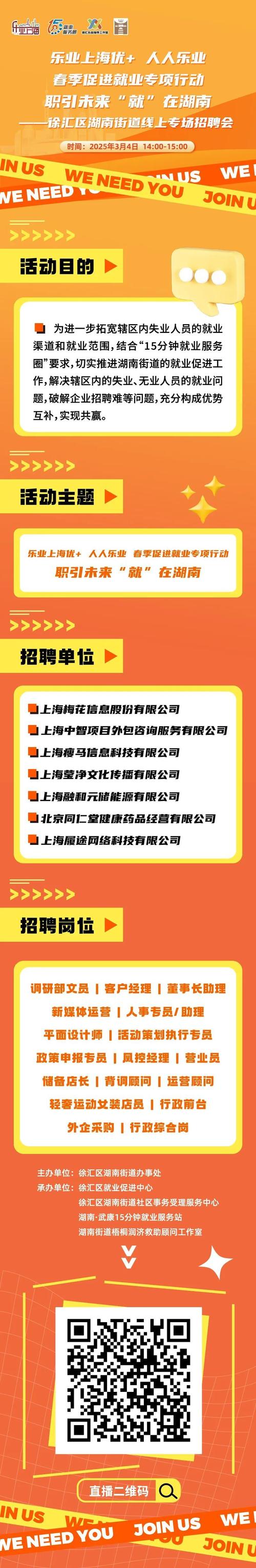

上海市政府近年来也通过政策引导,为“蜗牛招聘”模式提供了外部支持。《上海市人力资源发展“十四五”规划》明确提出“推动高质量充分就业”,鼓励企业建立“以人为本”的用人机制;人社部门推出的“稳岗补贴”“职业技能提升补贴”等政策,降低了企业培养人才的成本,使其更愿意投入资源进行长期人才储备,上海日益完善的灵活就业平台、共享办公空间与职业培训体系,也为求职者提供了“缓冲期”支持——他们可以在入职前通过短期项目、兼职等方式积累经验,或参与政府补贴的技能培训,提升自身竞争力,这种“边走边看”的求职方式,正是“蜗牛招聘”的生动体现。

“上海蜗牛招聘”面临的挑战与未来趋势

尽管“蜗牛招聘”模式展现出诸多优势,但在实践中仍面临挑战,对企业而言,招聘周期延长可能导致岗位空缺期增加,影响项目进度;对求职者而言,“慢求职”期间可能面临经济压力或职业空白期的质疑,不同行业对“快”与“慢”的需求也存在差异——例如快消、零售等行业需要快速响应市场变化,招聘节奏仍需保持高效;而科研、设计等领域则更适合“慢工出细活”的招聘模式。

随着上海经济结构的持续优化,“蜗牛招聘”或将呈现三大趋势:一是智能化与个性化结合,AI招聘工具将通过算法匹配求职者与企业需求,缩短无效沟通时间,同时保留深度面试环节;二是行业细分加剧,不同领域将形成差异化的招聘标准,如互联网行业注重“创新能力”,制造业强调“工匠精神”;三是生活化场景融入,企业可能会通过组织开放日、团队体验日等活动,让求职者在真实工作场景中感受岗位特性,而不仅仅是依赖冰冷的JD(职位描述)。

相关问答FAQs

Q1:“蜗牛招聘”是否意味着求职可以“躺平”,不积极争取机会?

A:并非如此。“蜗牛招聘”的核心是“理性选择”而非“消极等待”,求职者仍需主动提升自身能力、积极投递简历,但在决策过程中更注重匹配度与长期价值,而非盲目追求“尽快入职”,在收到offer后,可以主动与HR沟通岗位细节、团队构成,甚至参与短期实习,这些都是“积极慢选择”的表现,而非“躺平”。

Q2:企业在推行“蜗牛招聘”时,如何平衡招聘效率与人才质量?

A:企业可通过“分阶段筛选”与“内部协同”来平衡效率与质量,在初筛阶段采用AI工具快速筛选基础条件匹配的候选人,缩短筛选周期;在复试阶段引入业务部门负责人与HR共同面试,确保专业能力与文化契合度;建立“人才储备库”,对未通过当前岗位但具备潜力的候选人进行长期跟踪,待有合适岗位时及时联系,优化候选人体验,如及时反馈面试结果、提供入职前培训等,也能提升企业吸引力,缩短后续招聘周期。