在金融科技快速发展的今天,支付行业已成为连接商业与用户的核心纽带,但伴随业务扩张而来的支付风险问题也日益凸显,尤其在招聘环节,若缺乏系统性的风险管控机制,可能为企业埋下合规隐患、操作漏洞甚至道德风险,支付风险涵盖账户安全、资金欺诈、数据泄露、洗钱等多个维度,而招聘作为企业人才入口,其质量直接影响风险防控体系的构建能力,需从招聘全流程入手,建立“风险识别-能力匹配-背景审查-持续监控”的闭环管理机制,筑牢支付业务的安全防线。

支付风险对招聘的核心挑战

支付行业的特殊性决定了其对人才的“高合规性、高专业性、高稳定性”要求,但传统招聘模式往往存在三大风险点:

一是资质风险,支付业务涉及《非银行支付机构条例》《反洗钱法》等严格监管,若招聘关键岗位(如风控建模、资金清算、合规管理)时忽视从业资质核查,可能导致企业因“持证上岗”违规面临监管处罚,某支付公司因未核实风控总监的《反洗钱师》资质,被央行处以200万元罚款,暴露了招聘资质审核的漏洞。

二是能力错配风险,支付风控需兼具金融知识、数据分析、技术攻防等复合能力,若招聘标准模糊,可能导致“技术型”人才缺乏风险敏感度,“业务型”人才不懂技术防控,例如某平台招聘算法工程师时,未重点考察其“欺诈识别模型开发经验”,上线后因模型误判率过高引发资金损失。

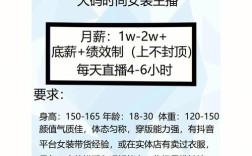

三是道德风险,支付岗位直接接触资金流和用户敏感数据,若候选人存在不良信用记录、职业操守问题或涉诉风险,可能引发内部舞弊、数据贩卖等恶性事件,某第三方支付机构曾因招聘了一名有“信用卡盗刷”前科的客服人员,导致用户账户信息泄露,造成千万级资金损失。

支付行业招聘风险防控的实践路径

(一)明确岗位风险画像,精准定位需求

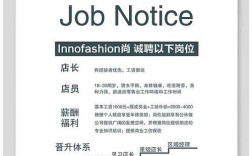

针对不同岗位的风险属性,制定差异化的招聘标准,以“风控岗”和“技术岗”为例,需重点考察的能力与资质如下:

| 岗位类型 | 核心风险点 | 招聘重点考察项 |

|---|---|---|

| 风控管理岗 | 合规违规、欺诈损失 | 金融/法律相关资质(如反洗钱师、合规师)、支付行业从业经验、风险案例处理能力、监管政策熟悉度 |

| 技术开发岗 | 系统漏洞、数据安全 | 渗透测试认证、加密技术经验、支付系统开发背景、无犯罪记录证明、职业道德承诺书 |

| 客服运营岗 | 信息泄露、资金挪用 | 信用报告、背景调查、服务场景风险应对能力、数据安全培训记录 |

通过岗位风险画像,将“硬性资质”与“软性能力”结合,避免“唯学历论”或“唯经验论”,确保候选人既懂业务又能防控风险。

(二)强化背景审查,穿透信息真实性

支付岗位的背景审查需超越“常规背调”,延伸至“资质核验”“信用穿透”“司法风险”三个维度:

- 资质核验:通过人社部职业资格查询平台、行业协会备案系统等渠道,验证证书真伪,杜绝“假证上岗”;

- 信用穿透:除个人征信报告外,需查询“失信被执行人”“涉诈人员名单”等数据库,重点排查与支付相关的违规记录;

- 司法风险:通过裁判文书网、中国执行信息公开网等,核查候选人是否存在职务侵占、洗钱等经济类案件。

某支付公司在招聘资金主管时,通过“交叉验证”发现其提供的“ previous employer”与社保缴纳记录不符,进一步调查后确认存在虚构工作经历问题,及时规避了潜在风险。

(三)场景化评估,识别隐性风险

传统面试难以全面评估候选人的风险应对能力,需引入“情景模拟”“压力测试”等工具:

- 情景模拟:设置“伪造交易识别”“用户投诉处理”“洗钱可疑交易上报”等场景,观察候选人的分析逻辑与合规意识;

- 压力测试:通过“突发资金异常”“系统故障”等假设性问题,考察候选人的风险处置速度与判断力;

- 心理测评:采用“职业倾向量表”“道德风险问卷”,评估候选人的稳定性与责任感,避免“激进型”人才因追求业绩忽视风险。

构建招聘风险长效管理机制

招聘风险防控并非“一劳永逸”,需结合支付行业监管动态与企业业务变化,建立“事前预防-事中监控-事后复盘”的闭环:

- 动态更新招聘标准:针对监管政策(如《支付机构客户备付金存管办法》修订)和新型风险(如AI诈骗),及时调整岗位能力模型与资质要求;

- 试用期风险跟踪:对试用期员工实施“导师带教+风险任务考核”,例如要求风控岗独立完成1次欺诈案例分析,技术岗修复1个模拟系统漏洞,通过实操能力验证招聘质量;

- 离职风险交接:核心岗位离职时,需进行“工作复盘+风险事项交接”,避免因人员流动导致风控断层。

相关问答FAQs

Q1:支付行业招聘中,如何平衡“风险防控”与“人才稀缺”的矛盾?

A:需采取“精准画像+弹性评估”策略:通过行业协会、专业社群定向挖掘具备“支付+风控”复合背景的人才,缩小招聘范围;对无直接经验但具备“学习能力+风险意识”的候选人,提供“岗前合规培训+资质考证支持”,例如联合高校开设“支付风控认证课程”,帮助候选人快速补足短板,既降低招聘风险,又拓宽人才来源。

Q2:背景审查中发现候选人存在“轻微失信记录”(如信用卡逾期已结清),是否应直接淘汰?

A:需结合“失信性质、发生时间、岗位关联性”综合判断,若为非恶意逾期(如疾病导致)且已结清,且岗位为非资金敏感类(如产品运营),可给予解释机会并要求提供信用修复证明;若涉及“恶意透支”“担保失信”等与资金相关的记录,或应聘资金清算、风控等核心岗位,则应直接淘汰,避免道德风险隐患。