在招聘过程中,每一个环节都像拆解汉字一样,需要细致拆分其结构与内涵,才能精准把握人才与岗位的匹配度。“招聘”二字从字形到字义,都蕴含着识人、用人的深刻逻辑,将其拆解开来,便能发现一套系统化的人才选拔方法论。

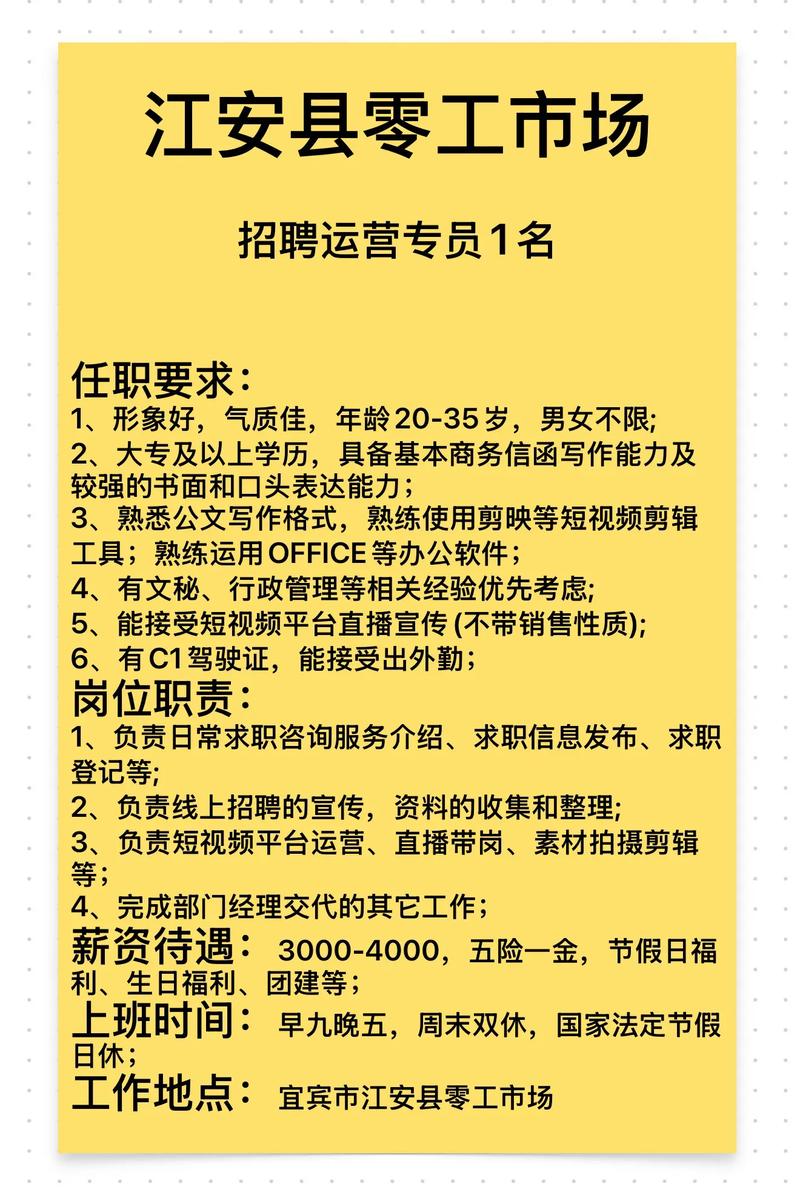

“招”字由“扌”和“召”组成,“扌”提手旁,代表动作与执行,暗示招聘不是静态的筛选,而是主动出击、积极寻找的过程;“召”字上部为“刀”,象征标准与锋芒,下部为“口”,指向沟通与吸引,二者结合,寓意招聘需以明确的标准为“刀”,主动出击寻找人才,同时通过有效沟通传递价值,吸引目标候选人,这对应到招聘实践中,首先要清晰定义岗位需求——如同“刀”的锋芒,需明确岗位职责、能力模型、核心素质等硬性指标,避免模糊不清导致的人岗错配;其次要拓宽渠道主动触达,利用招聘网站、猎头合作、内部推荐、行业活动等多种“扌”段,将岗位信息精准传递给潜在人才;在沟通过程中需展现企业优势与岗位价值,用“口”的魅力吸引人才,而非单向索取。

“聘”字由“耳”、“币”和“人”三部分构成,“耳”代表倾听与观察,强调招聘中需通过多维度沟通了解候选人;“币”象征价值与诚意,体现企业需提供有竞争力的薪酬福利与职业发展空间;“人”则点明核心——一切招聘活动最终落脚点是对人的尊重与匹配,这提示招聘者:面试环节不仅是候选人展示自我的过程,更是企业“倾听”其职业诉求、价值观、行为动机的关键时刻,需通过结构化提问、行为面试法等方式,捕捉简历之外的软性素质;企业需以“币”为载体,将薪酬、培训、晋升等价值要素清晰传递,让候选人感受到被重视;最终目标是通过“人”与“岗”、“人”与“企”的双向匹配,实现人才与组织的共同成长,而非单纯的雇佣关系。

从招聘流程来看,“招”与“聘”的拆解逻辑贯穿始终,需求分析阶段,需像拆解“招”的“刀”一样,精准切割岗位的核心能力项;渠道选择阶段,需运用“扌”的主动性,多渠道并行提升人才触达率;简历筛选阶段,需以“聘”的“耳”为镜,初步判断候选人的信息真实性;面试评估阶段,需综合“招”的“口”与“聘”的“耳”,在沟通中挖掘候选人的潜力与适配度;Offer谈判阶段,则需用“聘”的“币”传递诚意,以“招”的“召”达成共识,整个过程如同汉字的笔画组合,缺一不可,唯有每个环节精准发力,才能构成完整的人才选拔“汉字”。

在实际操作中,还需注意避免“拆字”过程中的常见误区,过度关注“招”的“刀”(硬性指标)而忽视“聘”的“耳”(软性素质),可能导致“高能低配”;只强调“扌”的广度(渠道数量)而不注重“召”的深度(沟通质量),容易陷入“简历海战”却难觅真才;忽视“币”的价值内涵,仅以薪酬高低作为吸引手段,则可能因缺乏长期发展支撑导致人才流失,真正的招聘高手,既能拆解“招”“聘”的结构要素,又能将其融会贯通,在标准与灵活、主动与倾听、短期吸引与长期发展之间找到平衡。

相关问答FAQs:

-

问:招聘中如何平衡“硬性标准”与“软性素质”的评估?

答:硬性标准(如学历、工作经验、技能证书)是基础门槛,可通过简历初筛、笔试等方式快速筛选;软性素质(如沟通能力、团队协作、抗压性)是决定长期适配度的关键,需通过行为面试法(如“请举例说明你如何解决团队冲突”)、情景模拟测试、背景调查等方式深入考察,建议采用“硬性标准达标+软性素质优先”原则,即候选人需满足核心硬性指标,再综合软性素质排序,避免“一刀切”或“唯经验论”。 -

问:中小企业招聘预算有限,如何高效利用“招”与“聘”的拆解逻辑提升招聘效果?

答:中小企业可聚焦“招”的“召”(精准沟通)与“聘”的“人”(内部推荐)两大核心,优化岗位描述,突出企业成长性与岗位独特价值,用“小而美”的沟通内容吸引志同道合的候选人;激活内部推荐机制,通过设置推荐奖励、明确推荐标准,让员工成为“招”的触角,利用熟人网络提升人才匹配度,善用免费或低成本渠道(如行业社群、高校合作、公益招聘平台),以“精准”代替“广撒网”,实现有限预算下的招聘效益最大化。