校园招聘作为企业吸纳新鲜血液、储备未来人才的重要渠道,每年都备受高校学子与用人单位的双重关注,这一特殊招聘形式以“校园”为核心场景,针对应届毕业生群体展开,兼具系统性与针对性,成为连接高等教育与职场生态的关键纽带。

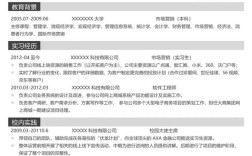

从企业视角看,校园招聘承载着人才梯队建设的战略意义,相较于社会招聘,校园招聘的候选人如同“白纸”,具备可塑性强、学习潜力大、对企业文化认同度高等优势,许多企业,尤其是大型国企、知名外企和行业龙头企业,会将校园招聘作为年度核心项目投入大量资源,通过系统化的流程筛选出符合企业长期发展需求的“璞玉”,招聘流程通常包括前期宣讲会、简历筛选、笔试(含专业能力测试、逻辑思维测评等)、多轮面试(群面、单面、终面等)以及Offer发放等环节,部分企业还会增设企业参观、实习体验等环节,帮助学生深入了解企业,同时为双方提供双向选择的机会,互联网企业常通过编程考察技术能力,快消企业侧重案例分析与市场敏感度,金融机构则强调数理基础与抗压能力,不同行业的考核维度各有侧重,但核心逻辑都是评估候选人的“潜力值”与“适配度”。

对高校学生而言,校园招聘是走出象牙塔、迈向职场的第一站,与零散的社会招聘信息不同,校园招聘具有高度集中性和权威性,企业直接进入校园举办专场招聘会或双选会,为学生提供了便捷、安全的求职环境,学生在参与过程中,不仅能接触到头部企业和细分领域的优质岗位,还能通过与企业HR、业务负责人的直接互动,明确职业方向、提升求职技能,简历制作、面试技巧、职场礼仪等实用经验,往往在校园招聘的准备与实战中获得快速提升,部分企业会将校园招聘与实习项目结合,通过“实习转正”机制降低试错成本,让学生在真实工作场景中检验自身能力,也为企业提供了长期观察候选人的机会。

校园招聘的成功实施,离不开校企双方的深度协同,高校作为人才供给方,通过就业指导中心、学院联动等机制,为企业提供场地支持、信息发布和学生组织服务,同时结合专业特色引导学生理性求职,避免“盲目追热门”“唯薪资论”等误区,企业则需提前布局校园招聘计划,结合行业趋势与人才需求设计岗位说明书,确保招聘信息的透明度与针对性,近年来,随着数字化技术的发展,校园招聘的形式也在不断创新,线上宣讲会、AI视频面试、虚拟招聘会等新模式打破了时空限制,提升了招聘效率,某科技公司通过VR技术让学生沉浸式体验办公环境,某快消品牌利用游戏化测评考察候选人的团队协作能力,这些创新实践不仅丰富了招聘手段,也增强了学生的参与感。

校园招聘也面临诸多挑战,对企业而言,如何从海量简历中精准识别高潜力候选人、避免“学历光环”带来的判断偏差、提升招聘留存率等问题亟待解决,对高校学生来说,激烈的竞争环境、信息不对称导致的求职焦虑、以及“所学非所用”的专业与岗位匹配矛盾,仍是求职路上的主要障碍,对此,企业需优化招聘评价体系,注重候选人的综合素质与长期发展潜力;高校则应加强职业生涯规划教育,推动产教融合,通过课程改革、实习基地建设等方式,提升学生的职场适配能力;学生自身也需主动提升核心竞争力,明确职业定位,在实习与实践中积累经验。

总体而言,校园招聘不仅是企业获取人才的重要途径,更是推动高等教育与市场需求对接、促进青年人才成长的重要平台,在数字化与产业升级的双重驱动下,校园招聘将朝着更加精准化、智能化、人性化的方向发展,为企业注入持续活力,为学生的职业梦想搭建桥梁。

相关问答FAQs

-

问:校园招聘与社会招聘的主要区别是什么?

答:校园招聘主要面向应届毕业生,以培养潜力型人才为核心,流程系统化、周期集中,企业更注重候选人的学习能力和发展潜力;社会招聘则面向有工作经验的职场人士,强调岗位匹配度和即战力,流程相对灵活,更关注过往业绩与专业技能,校园招聘通常由企业主动进入校园组织,而社会招聘渠道更多元,包括招聘网站、猎头推荐、内部推荐等。 -

问:如何有效提升校园招聘的成功率?

答:对学生而言,需提前明确职业方向,针对性准备简历与面试技巧,通过实习积累实践经验,关注目标企业的招聘动态;对企业而言,应制定清晰的招聘标准,优化招聘流程(如增加互动环节提升体验),加强雇主品牌建设(如校园宣讲、校企合作项目),并建立完善的候选人培养机制,确保招聘到的人才能够快速融入并长期发展。 (图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)