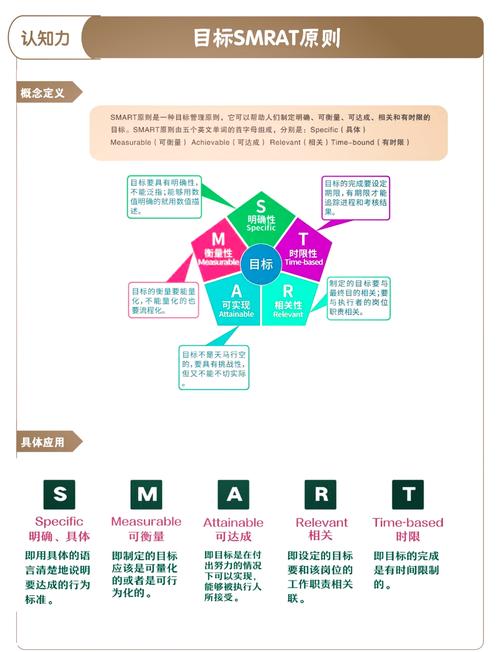

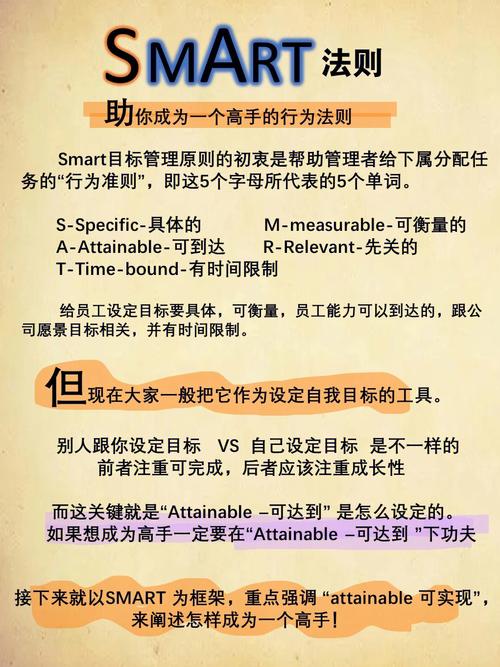

在招聘过程中,明确的目标和科学的方法是确保招聘效率与质量的核心,将SMART原则(Specific具体的、Measurable可衡量的、Achievable可实现的、Relevant相关的、Time-bound有时限的)应用于招聘各环节,能够有效避免招聘工作的盲目性,提升人岗匹配度,以下从招聘目标设定、流程设计、效果评估三个维度,详细阐述如何运用SMART原则优化招聘实践。

招聘目标设定:以SMART原则锚定核心需求

招聘目标的制定是招聘工作的起点,需结合企业战略与业务需求,通过SMART原则拆解为可执行的具体指标,某科技公司计划拓展AI业务线,需招聘10名算法工程师,传统目标表述可能是“尽快招到算法工程师”,而基于SMART原则的目标应优化为:“在未来3个月内(Time-bound),通过技术初试+复试+终试的筛选流程(Specific),成功录用10名具备3年以上机器学习项目经验且熟悉Python/C++语言的可量化候选人(Measurable),确保新员工入职后3个月内独立完成核心模块开发(Achievable),支撑AI业务线Q4产品落地(Relevant)。”这一目标明确了招聘数量(10名)、时限(3个月)、能力标准(3年经验+语言技能)、考核节点(3个月独立开发)及业务关联性(支撑Q4产品落地),避免了目标模糊、资源浪费等问题。

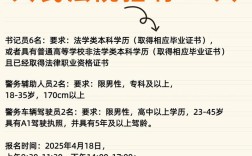

针对不同层级岗位,SMART目标需差异化设计,基层岗位侧重“数量”与“效率”,如“1个月内招聘20名客服代表,通过率≥80%,入职留存率≥70%”;中高层岗位则强调“质量”与“匹配度”,如“6个月内招聘1名销售总监,候选人需具备500人以上团队管理经验且过往业绩年复合增长率≥20%,试用期考核达标率100%”。

招聘流程设计:以SMART原则优化执行路径

招聘流程的每个环节均需嵌入SMART原则,确保筛选精准性与流程可控性,以下以关键环节为例说明:

职位描述撰写

避免使用“能力强、沟通良好”等模糊表述,转而用具体行为与量化标准定义职责,将“负责新媒体运营”优化为:“负责公司抖音/小红书账号(Specific),每日产出2条原创短视频(Measurable),单条视频平均播放量≥10万(Achievable),3个月内粉丝量增长50万(Relevant),目标用户为18-25岁女性群体(Time-bound)。”

简历筛选标准

制定量化评分表,明确“否决项”与“加分项”,Java开发岗位筛选标准可设定为:

| 维度 | 否决项 | 加分项 |

|----------------|-----------------------------|-----------------------------|

| 工作经验 | 无Java项目经验 | 3年以上金融行业Java开发经验 |

| 技能水平 | 不熟悉Spring Cloud框架 | 主导过高并发系统设计 |

| 学历背景 | 非统招本科以上学历 | 985/211计算机专业毕业 |

面试评估机制

采用“结构化面试+行为面试法”,围绕岗位核心能力设计可量化问题,针对“项目管理能力”,可提问:“请举例说明你过去主导的复杂项目,如何确保项目在预算内按时交付?(Specific)”要求候选人回答中明确“项目规模(人数/预算)、关键节点、风险应对措施、最终结果(Measurable)”,面试官根据回答完整度与逻辑性打分(Achievable),评估结果需与岗位胜任力模型直接挂钩(Relevant),并在24小时内反馈面试结论(Time-bound)。

招聘效果评估:以SMART原则驱动持续优化

招聘结束后,需通过SMART指标复盘效果,形成“目标-执行-评估-优化”的闭环,核心评估指标包括:

- 招聘周期:从职位发布到入职的平均时长,目标值需根据岗位层级设定(如基层岗≤30天,核心岗≤60天);

- 到岗率:录用人数/计划招聘人数,目标≥90%;

- 质量指标:新员工试用期通过率(目标≥85%)、3个月留存率(目标≥80%)、部门满意度评分(目标≥4.5/5分);

- 成本控制:人均招聘成本(总费用/录用人数),需较上季度下降5%-10%。

若某岗位招聘周期超目标20%,需复盘流程瓶颈(如简历初筛效率低、面试官时间冲突);若新员工3个月内离职率超30%,需优化入职标准(如调整岗位核心能力权重)或入职培训体系(如增加业务场景模拟)。

相关问答FAQs

Q1:如何用SMART原则设定校园招聘的目标?

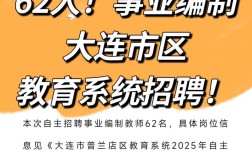

A:校园招聘目标需结合企业人才储备需求,“在2024年秋季招聘季(Time-bound),通过20场校园宣讲会+3轮笔试面试(Specific),从目标院校(985/211及行业特色高校)中录用200名应届生(Measurable),其中技术岗占比60%、管培生占比20%(Achievable),确保新员工1年内转正率≥90%(Relevant),为公司2026年业务扩张储备人才(Relevant)。”目标需明确院校范围、招聘数量、岗位结构、质量标准及长期价值,避免“广撒网”式招聘。

Q2:招聘过程中如何平衡“高标准”与“可实现性”?

A:需基于企业实际资源与市场供需动态调整标准,若某技术岗位市场人才供给稀缺,可将“5年以上经验”优化为“3年经验+1个完整项目案例”,或增加“潜力评估”维度(如逻辑测试题得分≥85分);同时通过“弹性招聘窗口”(如延长至4个月)、“多渠道招聘”(如内推+猎头+行业社群)提升可实现性,核心是确保标准既满足岗位核心需求,又符合市场客观规律,避免因标准过高导致岗位长期空缺。