网站设计中的连接是构建用户体验和信息架构的核心环节,它不仅是页面间的桥梁,更是引导用户完成目标、传递品牌价值的关键,连接的实现需要从逻辑规划、视觉呈现、技术实现和用户体验四个维度系统推进,确保其高效、直观且符合用户预期。

逻辑规划:连接的“骨架”设计

连接的本质是信息与功能的组织逻辑,因此在设计初期需通过用户研究和信息架构搭建连接的“骨架”,通过用户画像分析明确用户的核心需求与行为路径,例如电商网站中“浏览-加购-支付”的关键流程需通过连接优先呈现,通过卡片分类法、站点地图(Sitemap)等工具梳理页面层级关系,确保连接结构清晰,企业官网通常采用“首页-关于我们-产品服务-案例展示-联系我们”的线性结构,而复杂平台则需结合树状结构与网状结构,平衡深度与广度,需定义连接的类型:全局导航(主导航、面包屑)、局部导航(侧边栏、标签页)、上下文连接(内链、按钮)等,明确不同场景下的连接功能,避免用户迷失方向。

视觉呈现:连接的“语言”表达

连接的视觉设计需遵循“可发现性”与“可点击性”原则,通过视觉元素引导用户识别并触发交互,色彩是连接的重要识别信号,未访问链接通常采用品牌主色或高对比色(如蓝色),已访问链接则通过变色或下划线区分,需确保色彩符合WCAG无障碍标准,色盲用户也能清晰识别,样式需暗示交互性,例如鼠标悬停时添加下划线、阴影或颜色渐变,按钮类连接则通过3D效果(按下时内阴影)强化点击反馈,字体与排版同样关键,链接文本需与正文形成明显差异(如加粗、斜体),同时避免过多装饰性字体影响阅读,对于图标类连接(如社交媒体图标),需结合文字说明,避免文化差异导致的误解。

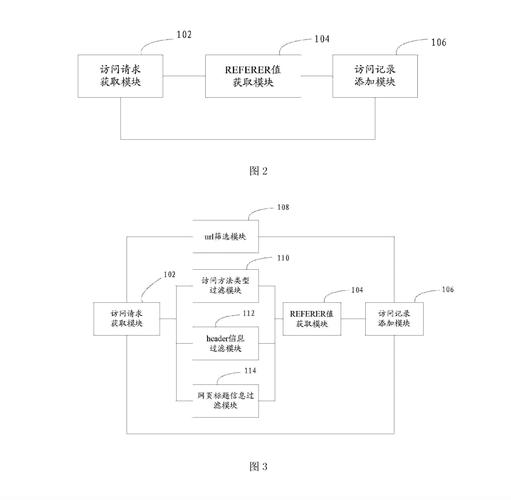

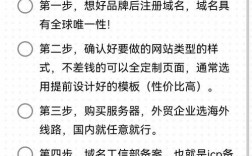

技术实现:连接的“底层”支撑

连接的技术实现需兼顾性能与兼容性,确保在不同设备和浏览器中稳定运行,前端开发中,HTML的<a>标签是基础连接元素,需合理使用href属性(如用于锚点链接,javascript:void(0)用于触发脚本),避免空链接导致页面跳转异常,动态连接(如单页应用的路由切换)则需借助Vue Router、React Router等框架,实现无刷新页面切换,后端方面,API接口设计需遵循RESTful规范,确保连接请求的响应速度与数据安全性,需优化连接的加载性能,例如通过懒加载(Lazy Loading)延迟加载非首屏图片链接,使用CDN加速静态资源访问,减少用户等待时间。

用户体验:连接的“情感”连接

连接的终极目标是提升用户体验,需在设计中融入用户心理模型,连接的命名需简洁且语义化,避免“点击这里”“查看更多”等模糊表述,而是用“下载产品手册”“查看客户案例”等具体文本,降低用户理解成本,连接的反馈机制需即时且明确,例如点击按钮后显示加载动画,页面跳转前提供过渡效果,避免用户因“无响应”而产生焦虑,对于复杂操作(如表单提交),连接需配合进度条或步骤提示,引导用户逐步完成,需进行可用性测试,观察用户在连接导航中的行为路径,通过热力图(Heatmap)分析点击热点,优化低效连接的布局或文案。

连接设计的关键要素对比

| 要素 | 设计要点 | 常见问题 |

|---|---|---|

| 逻辑结构 | 层级清晰,符合用户心智模型;优先级排序(核心功能连接置顶) | 结构混乱,导致用户迷失;次要连接占用重要位置 |

| 视觉识别 | 色彩对比明显;悬停/点击状态反馈;图标与文字结合 | 链接与文本无差异;交互状态不明确;图标含义模糊 |

| 技术性能 | 代码语义化;响应式适配;加载速度优化(如压缩资源、使用缓存) | 空链接导致404;跨浏览器兼容性问题;动态连接卡顿 |

| 用户体验 | 命名具体;反馈及时;错误页面提供返回连接(如404页引导至首页) | 模糊文案增加理解成本;无操作反馈;错误连接未修复 |

相关问答FAQs

Q1:如何平衡网站连接的数量与简洁性?

A1:连接设计需遵循“必要优先”原则,通过用户数据分析核心功能路径(如通过Google Analytics查看页面访问量),保留高频连接,合并或低频连接(如将“帮助中心”“常见问题”整合至“支持”子菜单),采用渐进式披露(Progressive Disclosure),例如通过下拉菜单、折叠面板隐藏次要连接,保持页面简洁,必要时再展开显示。

Q2:移动端连接设计与PC端有何不同?

A2:移动端连接需适配触屏操作,增大点击热区(最小点击区域为48×48px),避免连接过于密集导致误触,视觉上减少装饰性元素,通过高对比色彩和清晰文本提升识别度;交互上优先使用手势(如滑动切换标签页),减少点击次数,移动端需考虑横竖屏切换时的连接布局适配,确保内容不重叠或溢出。