企业扁平化建设是现代组织管理的重要趋势,其核心在于通过减少管理层级、优化组织结构、压缩决策链条,提升组织响应速度和运营效率,在快速变化的市场环境中,传统金字塔式结构的弊端日益凸显,而扁平化结构能够更好地适应敏捷化、数字化的管理需求,以下从多个维度详细阐述企业如何推进扁平化建设。

明确扁平化建设的核心目标与原则

企业在推进扁平化之前,需明确其核心目标:提升决策效率、激发员工自主性、促进跨部门协作、降低沟通成本,应遵循以下原则:以客户为中心,确保组织调整能够快速响应市场需求;以战略为导向,结构优化需与企业发展阶段和战略目标匹配;以能力为基础,确保员工具备承担更多职责的能力;以文化为支撑,建立开放、信任、包容的组织氛围。

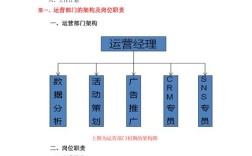

优化组织结构,减少管理层级

扁平化的直接体现是管理层级的压缩,企业可采取以下措施:

- 合并 redundant 岗位与部门:通过梳理业务流程,消除职能重叠的部门或岗位,将传统企业中“总部-大区-分公司-部门”的多层级结构,调整为“总部-业务单元-项目组”的三级结构,减少中间环节。

- 推行“大部门制”:将关联度高的职能进行整合,如将人力资源、行政、财务等支持性部门合并为“综合管理中心”,提升资源协同效率。

- 建立扁平化项目制:针对特定项目或任务,组建跨部门的项目小组,赋予团队负责人直接决策权,项目结束后团队解散,成员回归原岗位或参与新项目,避免固定层级固化。

重构决策机制,赋予一线自主权

扁平化的关键在于决策权的下沉,企业需打破“层层上报”的传统模式,建立快速响应的决策体系:

- 授权一线员工:在授权范围内,允许一线员工直接处理客户问题或业务决策,无需层层审批,客服人员可拥有一定金额的客户赔偿自主权,大幅提升问题解决效率。

- 建立“首问负责制”:任何员工接到客户需求或内部问题,需负责全程跟踪直至解决,避免推诿扯皮。

- 简化审批流程:通过数字化工具(如OA系统、审批引擎)固化简化后的审批流程,减少不必要的签字环节,将采购审批从“5人签字”简化为“1人审核+系统自动比对”。

强化沟通机制,打破信息壁垒

扁平化结构依赖高效的信息流动,企业需构建多维度、立体化的沟通网络:

- 建立直接沟通渠道:通过定期召开全员大会、跨部门座谈会、CEO面对面交流等形式,确保高层决策能够直达一线,一线声音也能快速上传。

- 数字化沟通工具的应用:利用企业微信、钉钉、Slack等即时通讯工具,以及企业内部知识库(如Confluence、飞书文档),实现信息实时共享和协同办公。

- 推行“开放式办公”:打破传统封闭式办公室,采用开放式工位、共享讨论区等设计,促进员工间的随机交流和创意碰撞。

完善人才发展与激励机制

扁平化对员工能力提出更高要求,需配套相应的人才培养和激励措施:

- 构建“一专多能”的复合型人才体系:通过轮岗培训、跨界项目参与、外部学习等方式,提升员工的综合能力,使其能够承担更多职责。

- 设计宽带薪酬体系:打破传统“岗级对应薪酬”的模式,扩大薪酬带宽,允许员工在同一岗位通过能力提升获得更高薪酬,避免因晋升空间受限导致的人才流失。

- 强化非物质激励:通过设立创新奖、项目贡献奖、即时认可计划等,激发员工的内在驱动力;提供职业发展双通道(管理通道与专业通道),让专业人才无需担任管理岗位也能获得职业成就感。

推动数字化与智能化转型

数字化是扁平化建设的技术支撑,能够显著提升管理效率和透明度:

- 业务流程数字化:将核心业务流程(如销售、采购、生产)线上化、可视化,减少人工干预和流程断点。

- 数据驱动决策:通过大数据分析、BI工具等,为管理层提供实时数据支持,避免经验主义决策;向一线员工开放必要的数据权限,使其能够基于数据自主调整策略。

- 智能化工具应用:引入RPA(机器人流程自动化)处理重复性工作,AI辅助决策,将员工从低价值工作中解放出来,聚焦于创新和复杂问题解决。

组织结构调整的配套措施

扁平化建设并非简单的“裁员”或“撤部门”,而是系统性变革,需注意以下问题:

- 变革管理:提前向员工沟通变革目标,消除其对“裁员”的恐慌;通过试点项目积累经验,逐步推广至全公司。

- 文化重塑:从“层级文化”转向“平等文化”,鼓励试错、容忍失败,营造“人人都是经营者”的氛围。

- 绩效评估体系调整:从“考核过程”转向“考核结果”,以OKR(目标与关键成果法)替代传统KPI,鼓励员工聚焦目标而非任务完成。

组织结构调整前后对比示例

| 维度 | 传统金字塔结构 | 扁平化结构 |

|---|---|---|

| 管理层级 | 4-5级(如CEO-VP-总监-经理-员工) | 2-3级(如CEO-业务单元-员工) |

| 决策流程 | 需多级审批,平均耗时3-5天 | 一线自主决策,平均耗时1-2小时 |

| 沟通方式 | 自上而下为主,信息逐层衰减 | 多向直接沟通,信息实时共享 |

| 员工职责 | 职责单一,专注执行 | 一专多能,承担复合型职责 |

| 响应速度 | 慢,难以应对市场变化 | 快,敏捷调整策略 |

相关问答FAQs

Q1:扁平化是否意味着管理层级越少越好?

A1:并非如此,扁平化的核心是“精简而非简单减少层级”,企业需根据自身规模、业务复杂度和管理能力确定合理层级,大型跨国企业可能仍需3-4级结构,但可通过授权机制实现“形散神不散”;而中小型企业可压缩至2级,关键是避免因层级过少导致管理跨度过大,管理者无法有效跟进员工工作,反而降低效率。

Q2:推行扁平化后,如何避免管理失控?

A2:扁平化不等于“无管理”,而是通过“目标管理+过程监控+结果考核”实现弹性管控,具体措施包括:①建立清晰的权责清单,明确各岗位的决策边界;②通过数字化工具(如项目管理软件、实时数据看板)对关键指标进行动态监控;③强化企业文化和价值观引导,通过共同目标凝聚员工,而非依赖层级权威;④定期复盘组织运行效果,及时调整授权范围和流程,确保“放得下、管得住”。