量角器的形成是一个融合了数学理论、实践需求和工具制造技术的渐进过程,其发展历程体现了人类对角度测量的探索从抽象到具象的演变,最早的“量角器”雏形可追溯至古代文明时期,古埃及人在建造金字塔和进行土地测量时,需要划分直角和特定角度,他们使用了简单的“角尺”(由两根垂直的木棍或石条组成)和“测斜仪”(通过悬挂铅垂线测量坡度),但这些工具只能测量特定角度(如90°、45°),无法精确连续测量任意角度,古希腊学者欧几里得在《几何原本》中系统定义了“角”的概念,将角定义为“两条从同一点出发的射线所夹的平面部分”,为角度测量提供了理论基础,但当时仍缺乏实用的测量工具。

直到中世纪,随着航海、天文和工程学的发展,对角度测量的精度要求大幅提升,16世纪,欧洲数学家开始尝试将角度单位“度”进行细分,将圆周划分为360°(这一划分源于古巴比伦人,他们认为360是易于被整除的数字,且与太阳年天数相关),并将每1°细分为60′(分),每1′细分为60″(秒),这种细分方式为量角器的刻度划分提供了标准,随着印刷术和精密加工技术的进步,工匠们开始制作带有圆形刻度的工具——早期的量角器雏形是“半圆形量角器”,由铜或木制成,边缘刻有0°到180°的刻度,中心设有一个可旋转的指针,通过指针与刻度的对应关系读取角度,这种设计直接源于对“圆心角”的几何原理应用:圆心角的度数等于其所对的弧长占圆周的比例,因此将半圆周划分为180等份,即可对应0°到180°的角度范围。

17至18世纪,量角器的制造技术进一步发展,出现了全圆形量角器(360°刻度)和半圆形量角器两种主流形式,半圆形量角器因便于携带和操作,成为教学和工程测量的常用工具,其结构包括:①刻度盘:通常由透明材料(如赛璐珞或后来的塑料)制成,边缘刻有内外两圈刻度,内圈为0°到180°(逆时针方向),外圈为180°到0°(顺时针方向),便于不同方向的测量;②中心点:刻度盘的中心标记为角的顶点,测量时需将此点对准角的顶点;③基准边:刻度盘的一条直边作为角的起始边,测量时需与角的一边重合;④可动直尺:部分量角器配有可旋转的直尺,直尺边缘与刻度盘的刻度对齐,用于读取另一边的角度,为了提高精度,量角器的刻度采用“游标原理”,即在主刻度上增加一个游标刻度,可估读到1/6度(约0.167°),进一步满足精密测量需求。

20世纪以来,随着材料科学和电子技术的发展,量角器呈现多样化发展:①教学用量角器:采用轻质塑料,颜色鲜明,刻度加粗,便于学生理解角度概念;②工程用量角器:使用不锈钢或碳纤维材质,刻度精细至0.1°,部分带有磁吸功能,可吸附在金属表面进行测量;③数字量角器:内置角度传感器和液晶显示屏,可直接显示角度数值,部分还具有数据存储和传输功能,广泛应用于机械制造和航空航天领域,尽管形式多样,但量角器的核心原理始终未变:通过将圆周角度细化为可读刻度,结合几何中对顶点、边的定位,实现角度的量化测量,这一工具的形成,不仅是数学理论应用的成果,更是人类在实践中不断优化工具以满足测量需求的智慧结晶。

相关问答FAQs

Q1:为什么量角器的刻度通常将半圆分为180°,而不是其他数字?

A1:这一划分主要源于古巴比伦的数学传统,古巴比伦人采用六十进制计数法,并观察到太阳年约为360天,因此将圆周划分为360°,使其能被2、3、4、5、6、8、9、10、12等多个数整除,便于计算,后来,几何学中证明了半圆的圆心角为180°(平角),因此半圆形量角器直接采用0°到180°的刻度,简化了测量和读数过程。

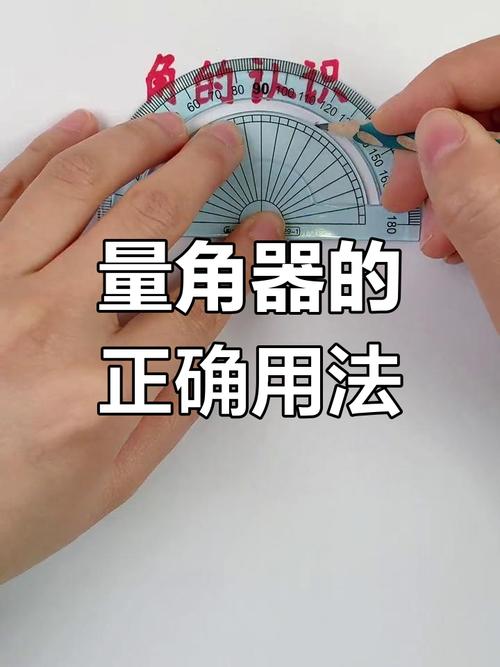

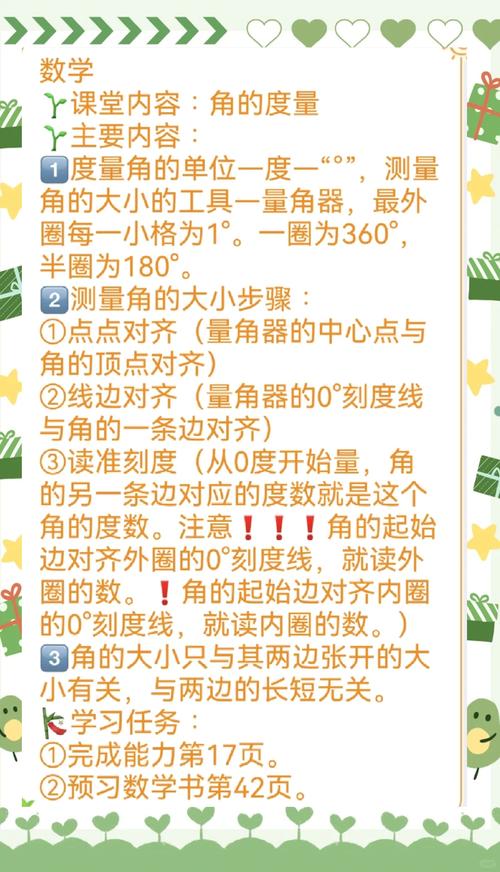

Q2:如何正确使用量角器测量一个已知角?

A2:正确使用量角器的步骤如下:①将量角器的中心点与角的顶点重合;②使量角器的基准边(0°刻度线)与角的一边重合;③观察角的另一边指向刻度盘上的哪个刻度,若基准边对准内圈0°,则读取内圈刻度;若对准外圈180°,则读取外圈刻度(需确保刻度方向与角的方向一致),对于锐角(小于90°),通常读取内圈较小的刻度;对于钝角(大于90°),读取内圈较大的刻度或外圈对应的刻度,使用数字量角器时,只需将顶点对准中心,两边分别贴合量角器的基准边和传感器,即可直接读取屏幕显示的角度值。