向外国人讲解汉语量词时,需要从概念入手,结合实例对比,逐步引导其理解量词的分类、用法和文化内涵,避免直接翻译术语,而是用生活化的场景和视觉化的表达降低学习门槛,以下从核心概念、分类讲解、使用技巧和文化延伸四个部分展开,辅以表格总结常见量词用法,最后通过FAQs解答常见困惑。

核心概念:量词是“计数单位”的“形容词”

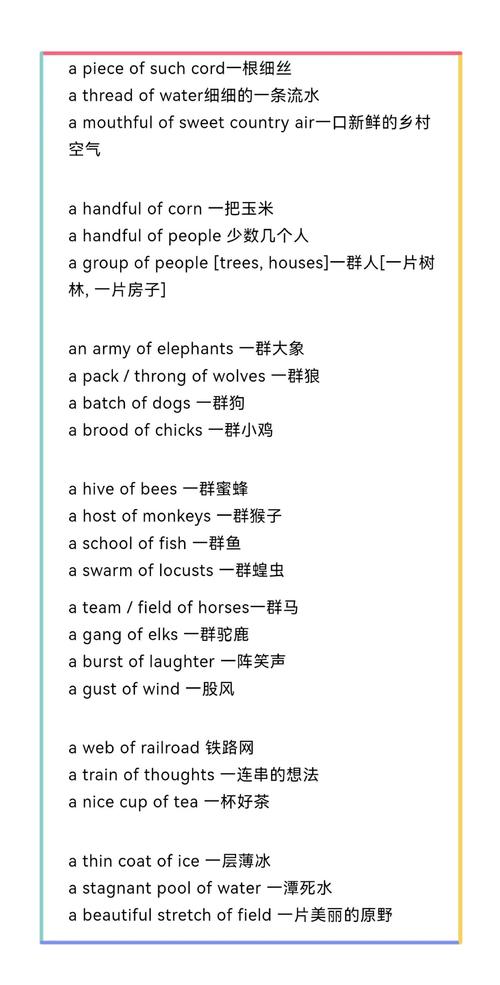

汉语量词的本质是“为名词匹配专属的计数单位”,类似于英语中“a slice of bread”(一片面包)的“slice”,但汉语量词更系统、更依赖名词的形态、功能或文化联想,讲解时可先对比英语:英语中“one book”“two books”仅通过复数变化体现数量,而汉语必须用“一本书”“两本书”——“本”就是为“书”量身定做的“量词”,它像“尺子”一样,帮助“数词”精准“测量”名词。

强调量词不是“多余的词”,而是汉语表达的“润滑剂”:一个人”和“一条狗”,用“个”体现“人”的独立个体感,用“条”突出“狗”的长条形身体特征,若互换(“一条人”“一个狗”)会显得滑稽,因为量词与名词的搭配是“约定俗成”的视觉与逻辑统一。

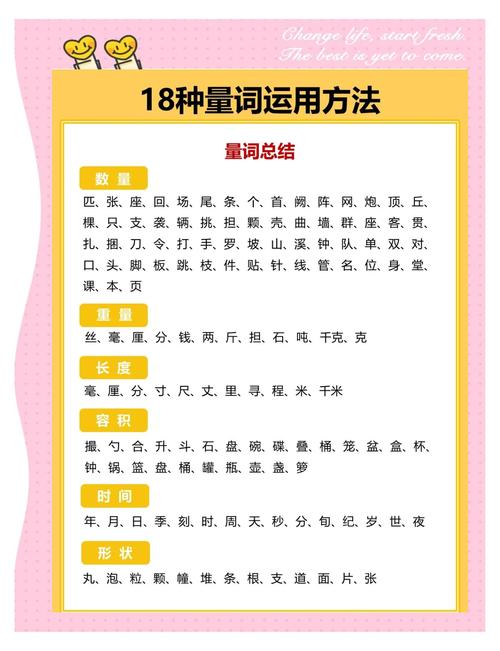

量词分类:按“名词特性”拆解记忆

量词虽多,但可按名词的“形状、功能、文化属性”分为几大类,每类用典型例子串联,帮助外国人建立“名词-量词”的关联记忆。

形状量词:按名词外形“画形状”

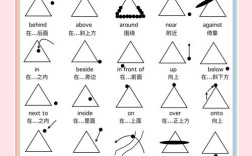

这类量词直接反映名词的形态,是最直观的一类,可通过手势或图片辅助理解。

- 条:细长物体,如“一条河”“一条路”“一条围巾”(用手比划“长条”);

- 张:薄而平的物体,如“一张纸”“一张桌子”“一张照片”(用手掌平铺示意“平面”);

- 颗:小而圆的颗粒状,如“一颗珍珠”“一颗糖”“一颗星星”(用指尖捏“小圆球”);

- 块:块状或坚硬物体,如“一块石头”“一块蛋糕”“一块手表”(用手握拳示意“立体块”)。

容器量词:按“能装什么”分类

这类量词强调名词的“容纳功能”,类似于英语中的“a cup of water”,但汉语更固定。

- 杯:容器为“杯”,如“一杯水”“一杯咖啡”;

- 瓶:容器为“瓶”,如“一瓶酱油”“一瓶矿泉水”;

- 碗:容器为“碗”,如“一碗米饭”“一碗汤”;

- 口袋:容器为“口袋”,如“一口袋米”“一口袋花生”。

集合量词:把“多个”看作“一群”

这类量词用于一群同类事物,体现“整体感”,可与英语“a group of people”对比。

- 群:动物或人群,如“一群羊”“一群孩子”;

- 双:成对出现的物体,如“一双鞋”“一双筷子”(伸出两根手指示意“一对”);

- 套:多个配套物品,如“一套西装”“一套家具”(用手比划“组合”);

- 类:按类别划分,如“一类人”“这个问题分三类”。

临时量词:灵活的“情景量词”

这类量词不固定,根据名词的“临时特征”选择,是汉语量词的“活用”体现,也是外国人最困惑的部分,需通过例子强调“语境优先”。

- “一桌子书”:书放在桌子上,“桌子”成为书的“临时容器”;

- “一脑袋想法”:想法多到“装满脑袋”,“脑袋”象征“容纳空间”;

- “一手泥”:手上沾满泥,“手”成为“泥”的附着载体。

使用技巧:“三步法”避免搭配错误

初学者常因“死记硬背量词”导致混淆,可通过“三步法”灵活判断:

第一步:看名词“常用量词”

先掌握高频名词的“默认量词”,如“人(个)、书(本)、树(棵)、花(朵)”,这些是基础,可通过“名词+量词”高频词表记忆(见文末表格)。

第二步:想名词“形状/功能”

若遇到不熟悉名词,优先联想其“外形”或“用途”,香蕉”——细长条形,用“一根”;“电脑”——方形机器,用“一台”;“雨”——液体,用“一场”(“场”用于持续性事物,如“雨、雪、电影”)。

第三步:记“例外搭配”

部分名词量词是“约定俗成”的,无法用逻辑推导,需单独记忆,狗”用“只”(一只猫、一只鸟),“车”用“辆”(一辆汽车、一辆自行车),“鱼”用“条”(一条鱼、一条鱼干)。

文化延伸:量词里的“中国思维”

量词不仅是语言工具,还藏着中国人的“认知方式”,适当讲解可激发学习兴趣。

- “个”的通用性:“个”是最灵活的“万能量词”,几乎所有名词都能用(如“一个人、一个苹果、一个想法”),体现汉语“模糊包容”的文化特点,类似英语中的“a piece of”。

- 量词的“情感色彩”:一位老师”中的“位”表尊敬,“一匹马”中的“匹”用于大型牲畜,隐含“规模感”;而“一抹晚霞”的“抹”带诗意,体现汉语的“意境美”。

- 文化专属量词:如“一轮明月”(“轮”象征“圆满”)、“一弯新月”(“弯”突出“形状”)、“一幅画卷”(“幅”用于书画),这些量词与中国传统文化中的“自然观”“艺术观”紧密相关。

常用量词搭配速查表

| 名词 | 常用量词 | 例句 | 记忆技巧(形状/功能/文化) |

|---|---|---|---|

| 人 | 个、位 | 一个人(位)老师 | “个”通用,“位”表尊敬 |

| 书 | 本 | 一本书 | 书有“封面+封底”,像“册”的形状 |

| 树 | 棵 | 一棵树 | “棵”用于植物,扎根土壤的“个体” |

| 花 | 朵 | 一朵花 | 花有“花瓣”,呈“绽放状” |

| 纸 | 张 | 一张纸 | 薄而平的“平面” |

| 牛/羊 | 头 | 一头牛(羊) | 大型牲畜,“头”象征“重要性” |

| 鱼 | 条 | 一条鱼 | 细长形,游动如“条状” |

| 汽车 | 辆 | 一辆汽车 | 有轮子的交通工具,“辆”用于陆地 |

| 衣服 | 件 | 一件衣服 | 穿在身上的“整体” |

| 雨/雪 | 场 | 一场雨(雪) | 持续性的“自然现象” |

| 想法 | 个 | 一个想法 | 抽象事物,“个”通用 |

FAQs

问1:为什么汉语量词这么多?英语好像没有量词?

答:汉语量词的丰富性源于汉语“象形表意”的特性和“分类思维”,古代汉语中,量词最初是名词的“修饰成分”,用于区分事物的“种类、形状、功能”,马”按毛色分“黑马、白马”,量词也随之细化(“匹”用于马,“头”用于牛),而英语作为“屈折语”,通过名词复数(book-books)和介词短语(a cup of)体现数量,无需独立的量词系统,可以说,汉语量词是“精准分类”的语言习惯,而英语更依赖“语境推断”。

问2:如何快速记住量词?有没有“万能公式”?

答:快速记忆的核心是“联想+场景”,而非死记硬背,推荐“三步联想法”:①看名词“高频搭配”(如“狗→只”“车→辆”);②想名词“形状/功能”(如“香蕉→细长→根”“电脑→方形→台”);③记“文化例外”(如“月亮→轮”“画→幅”),通过“图片+量词”组合记忆(如看“一张桌子”图片配“张”)、在句子中重复使用(如“每天喝一杯水”),比单独背量词表更有效,暂时记不住时,用“个”替代(如“一个狗”“一个车”)虽不地道,但能保证沟通,后续再逐步修正。