校园招聘筛选是企业人才引进的重要环节,其核心目标是高效、精准地从大量应届毕业生中识别出与岗位需求匹配度高、发展潜力大的候选人,这一过程不仅关系到企业能否及时补充新鲜血液,更影响着未来团队的整体效能和长期发展,以下将从筛选原则、流程设计、关键方法及注意事项等方面展开详细分析。

校园招聘筛选的首要原则是“人岗匹配”,即候选人的知识结构、能力素质、个性特征与岗位要求高度契合,技术研发岗需侧重专业基础、逻辑思维和动手能力,而市场销售岗则更看重沟通表达、抗压能力和创新意识,其次是“公平公正”,避免因院校背景、性别、地域等因素产生偏见,确保所有应聘者站在同一起跑线上。“效率优先”也不可忽视,面对成千上万的简历,需通过科学方法快速筛选,缩短招聘周期,避免优秀人才流失。“发展潜力”是应届生招聘的独特考量,学习成绩、实习经历、校园活动等固然重要,但学习能力、适应能力和成长意愿往往更能预测其长期价值。

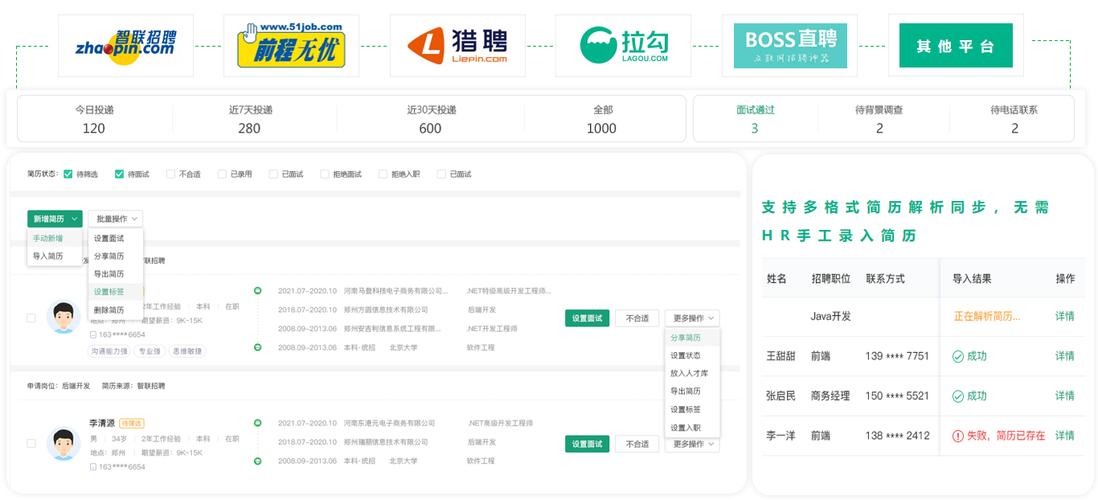

筛选流程通常分为简历初筛、笔试测评、面试评估和背景调查四个主要阶段,每个阶段都有其核心任务和评价标准,简历初筛是第一道关卡,HR需快速浏览简历,提取关键信息,重点关注硬性条件,如专业是否对口、学历是否符合要求、GPA是否达到基准线(通常为3.0/4.0或80/100分)、英语水平(如四六级成绩)等,通过实习经历、项目经验、校园职务等信息判断候选人的实践能力和综合素质,有与岗位相关的实习经历或担任过学生干部的候选人,通常更受青睐,对于简历中模糊或矛盾的信息,需标记为后续面试的考察点。

笔试测评是筛选大规模候选人的高效手段,主要分为专业笔试和综合测评两类,专业笔试用于考察岗位所需的专业知识,如编程岗的算法题、财务岗的会计实务题等,题目难度应与应届生水平匹配,避免过于艰深打击积极性,综合测评则通过标准化量表评估候选人的性格特质、职业倾向和通用能力,如言语理解、数量关系、逻辑推理等,企业可引入成熟的测评工具,如SHL能力测试、MBTI性格测试等,但需注意测评结果仅作参考,需结合面试表现综合判断,逻辑推理能力强的候选人更适合数据分析岗,而亲和力高的候选人更适合客户服务岗。

面试评估是筛选的核心环节,通过多维度互动深入了解候选人,常见的面试形式包括结构化面试、无领导小组讨论和半结构化面试,结构化面试中,面试官需提前设计与岗位相关的标准化问题,如“请举例说明你如何解决团队冲突”“你认为这个岗位需要具备哪些核心能力”,并根据预设评分标准打分,确保评价的客观性,无领导小组讨论则用于观察候选人的沟通协调、领导力和团队合作能力,通过设置如“公司资源分配方案设计”等议题,让候选人在自由讨论中展现真实行为,半结构化面试则结合了灵活性与针对性,HR可围绕简历中的亮点或疑点进行追问,如“你在实习中遇到的最大挑战是什么,如何解决的”,面试官需注意避免“首因效应”“晕轮效应”等认知偏差,多记录具体行为事例而非主观印象。

背景调查是筛选的最后一道防线,主要核实候选人的教育背景、实习经历、获奖情况等信息的真实性,对于关键岗位或存在疑点的候选人,可通过联系学校就业指导中心、 previous employer 或要求提供证明材料等方式进行核实,背景调查不仅能避免虚假信息带来的招聘风险,也能进一步确认候选人的过往表现,核实实习单位对候选人的评价,可验证其工作态度和职业素养。

在实际操作中,企业可根据岗位特点和招聘规模灵活调整筛选方法,对于技术类岗位,可增加线上编程测试环节;对于管理培训生项目,可设计多轮面试和案例分析,全面考察领导力潜力,建立清晰的筛选标准和评分体系,通过Excel或招聘管理系统(ATS)记录各环节评价结果,便于横向对比和决策。

校园招聘筛选还需关注候选人的体验,即使未被录用,及时、礼貌的反馈也能维护企业雇主品牌形象,通过邮件告知候选人筛选结果,并对其参与表示感谢,避免“石沉大海”式的等待。

以下是相关问答FAQs:

Q1: 如何平衡应届生招聘中的“学历门槛”与“实践能力”?

A: 学历是衡量候选人知识储备的基础指标,但不应作为唯一标准,企业可设定“学历底线”(如本科及以上),同时将实习经历、项目成果、竞赛奖项等实践能力作为核心加分项,对于有丰富项目经验但院校背景一般的候选人,可通过增加实操测试环节考察其真实能力;对于高学历但缺乏实践的候选人,可设置试用期或实习考核,观察其学习速度和适应能力,最终目标是选拔“能做事、肯学习”的人才,而非单纯追求“名校光环”。

Q2: 校园招聘中如何识别候选人的“发展潜力”?

A: 发展潜力可通过“行为面试法”和“情景模拟”进行评估,重点考察三点:一是学习能力,通过询问“你最近学习的新技能是什么,如何应用的”等问题,判断其主动学习和知识迁移能力;二是抗压能力,通过描述“项目 deadline 前突发状况”等情景,观察其情绪管理和问题解决思路;三是价值观匹配度,通过了解其职业规划和对企业文化的认知,判断其是否与企业长期发展目标一致,关注候选人在校园活动或实习中是否主动承担责任、提出改进建议,也能反映其成长意愿和领导潜质。