在计算机操作中,通过命令行删除文件夹是一项基础且重要的技能,尤其适用于批量处理、远程管理或图形界面无法访问的场景,不同操作系统(如Windows、Linux、macOS)的命令行工具和语法存在差异,但核心逻辑均为通过指定路径和参数实现文件夹的删除操作,以下将分系统详细说明命令的使用方法、注意事项及常见问题。

Windows系统:使用rd或rmdir命令

Windows的命令提示符(CMD)或PowerShell中,删除文件夹主要通过rd(rmdir的缩写)命令实现,基本语法为:

rd [/S /Q] [文件夹路径]

/S:递归删除文件夹及其所有子文件夹和文件,若不加此参数,只能删除空文件夹。/Q:安静模式,删除时不询问确认,适用于脚本自动化。

删除D:\Test文件夹及其内容:

rd /S /Q D:\Test

若需强制删除只读文件,可结合attrib命令先清除只读属性:

attrib -r D:\Test\*.* /S /D && rd /S /Q D:\Test

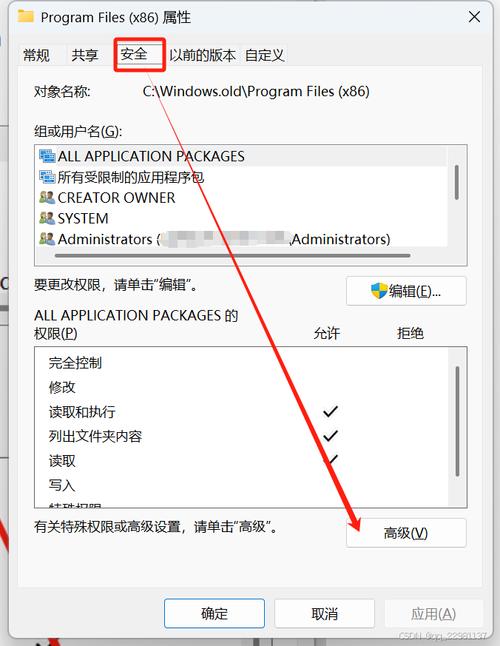

注意事项:

- 路径中含空格时需用引号包裹,如

"D:\My Documents\Test"。 - 无权限的文件夹需以管理员身份运行命令行。

- 误删除后可通过回收站(若删除的是本地磁盘路径)或数据恢复工具挽回。

Linux/macOS系统:使用rm命令

Linux和macOS的终端中,rm命令用于删除文件和文件夹,删除文件夹需加-r(递归)或-R参数,基本语法为:

rm [-r | -R] [-f] [文件夹路径]

-r:递归删除,作用类似Windows的/S。-f:强制删除,忽略不存在的文件且不提示确认,类似/Q。

删除/home/user/Test文件夹:

rm -rf /home/user/Test

若需谨慎操作,可先使用-i参数(交互式提示):

rm -ri /home/user/Test

注意事项:

rm -rf是高危操作,一旦执行无法通过回收站恢复,建议先备份重要数据。- 系统关键文件夹(如

/bin、/etc)严禁使用rm -rf删除,可能导致系统崩溃。 - 权限不足时需使用

sudo提权,如sudo rm -rf /var/log/test。

操作对比与最佳实践

以下是不同系统删除命令的参数对比:

| 参数 | Windows (rd) | Linux/macOS (rm) | 说明 |

|---|---|---|---|

| 递归删除 | /S |

-r/-R |

删除文件夹及子内容 |

| 静默模式 | /Q |

-f |

不提示确认,强制执行 |

| 交互确认 | 无直接参数 | -i |

每个删除操作前询问 |

| 删除只读 | 需attrib |

默认支持 | Linux/macOS可直接删除 |

最佳实践:

- 先测试后执行:不确定时,可先用

dir(Windows)或ls(Linux/macOS)查看文件夹内容,确认无误后再删除。 - 脚本安全:在自动化脚本中,建议添加路径校验逻辑(如检查文件夹是否存在),避免误删关键目录。

- 权限控制:遵循最小权限原则,避免使用管理员/root账户执行常规删除操作。

相关问答FAQs

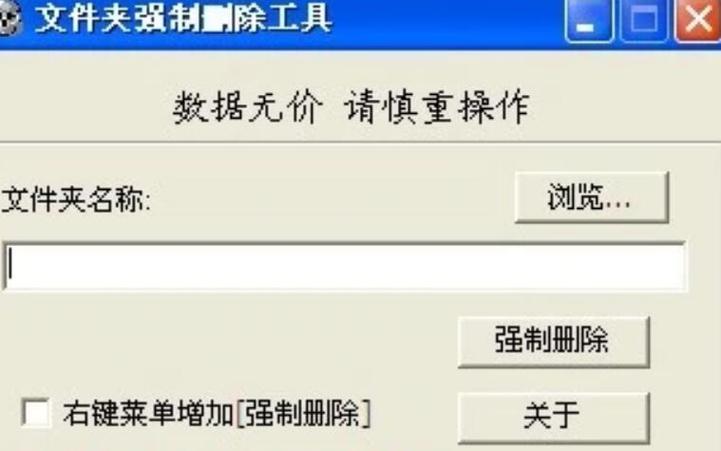

Q1:删除文件夹时提示“拒绝访问”怎么办?

A:通常是由于权限不足或文件被占用,解决方法:

- Windows:以管理员身份运行CMD,或先关闭占用该文件夹的程序。

- Linux/macOS:使用

sudo提权,或通过lsof命令查看占用进程并终止(lsof +D /path/to/folder)。

Q2:如何恢复误删除的文件夹?

A:恢复方法取决于删除场景和系统:

- Windows:若删除的是本地磁盘路径,可检查回收站;若已清空或使用

rd /Q,可借助数据恢复软件(如Recuva、EaseUS Data Recovery)。 - Linux/macOS:若文件系统支持ext4等格式,可使用

extundelete或testdisk工具;若无备份且删除时间较长,恢复成功率较低,建议定期使用rsync或tar备份重要数据。